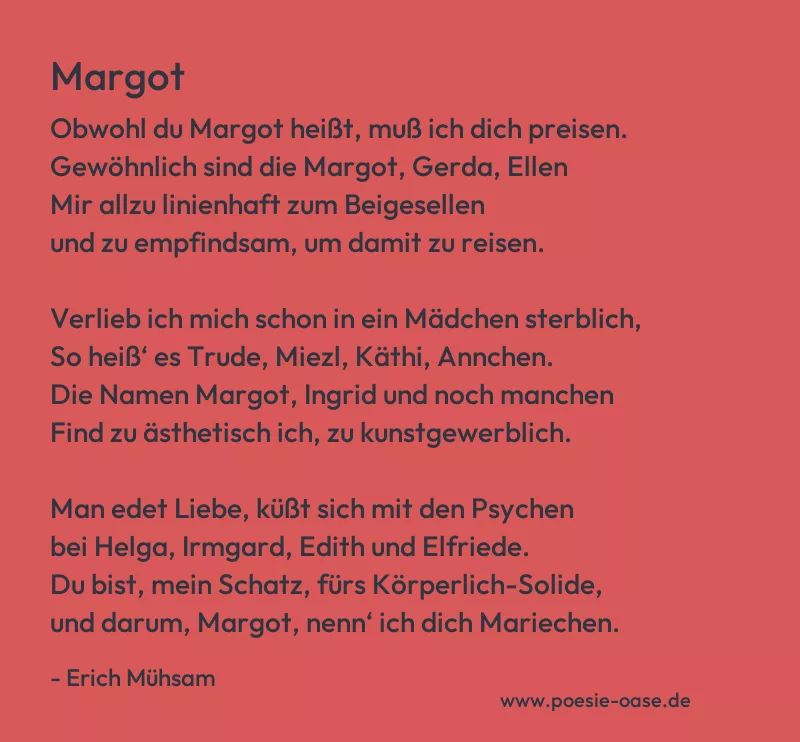

Margot

Obwohl du Margot heißt, muß ich dich preisen.

Gewöhnlich sind die Margot, Gerda, Ellen

Mir allzu linienhaft zum Beigesellen

und zu empfindsam, um damit zu reisen.

Verlieb ich mich schon in ein Mädchen sterblich,

So heiß‘ es Trude, Miezl, Käthi, Annchen.

Die Namen Margot, Ingrid und noch manchen

Find zu ästhetisch ich, zu kunstgewerblich.

Man edet Liebe, küßt sich mit den Psychen

bei Helga, Irmgard, Edith und Elfriede.

Du bist, mein Schatz, fürs Körperlich-Solide,

und darum, Margot, nenn‘ ich dich Mariechen.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Margot“ von Erich Mühsam ist eine augenzwinkernde, satirische Auseinandersetzung mit Namen, Vorlieben und einem bestimmten Ideal von Weiblichkeit. In leichthändigem Tonfall und pointierter Reimstruktur hinterfragt Mühsam gängige Vorstellungen von Romantik und Ästhetik – und stellt dabei eine klare Präferenz für das Bodenständige gegenüber dem Künstlich-Kultivierten heraus.

Zentral ist die ironische Spannung zwischen dem Namen „Margot“, der für das lyrische Ich mit einer gewissen Distanz oder Künstlichkeit verbunden ist, und dem eigentlichen Wesen der angesprochenen Frau, das dieser Zuschreibung widerspricht. Namen wie „Margot, Gerda, Ellen“ oder „Ingrid“ erscheinen dem Sprecher zu „linienhaft“ oder „kunstgewerblich“ – sie suggerieren Stil, Eleganz, vielleicht auch Kühle oder Überästhetisierung. Der Sprecher dagegen bevorzugt bodenständigere Namen wie „Trude“ oder „Annchen“, die für ein „körperlich-solides“ Liebesideal stehen.

Der Witz des Gedichts liegt nicht nur im Spiel mit Namen, sondern in der durchgängigen Ironie: Die Abwertung gewisser Namen spiegelt zugleich ein Klischeedenken wider, das Mühsam mit bewusst überzeichneter Ernsthaftigkeit vorführt. Die Rede vom „Küssen mit den Psychen“ – eine Anspielung auf die antike Figur der Psyche als Sinnbild seelischer Liebe – karikiert ein überhöhtes, vergeistigtes Liebesideal. Stattdessen bevorzugt das lyrische Ich eine unmittelbare, leiblich-pragmatische Beziehung.

In der letzten Zeile kulminiert der Text in einer Art liebevollem Spott: Weil Margot nicht dem Bild einer „Margot“ entspricht, nennt er sie „Mariechen“. Der Kosename wirkt liebevoll und vertraut und bringt damit zum Ausdruck, dass die wahre Verbindung jenseits ästhetischer Etiketten liegt. So ist „Margot“ letztlich ein verspieltes Plädoyer für Echtheit, Nähe und eine entromantisierte, aber umso ehrlichere Form der Zuneigung.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.