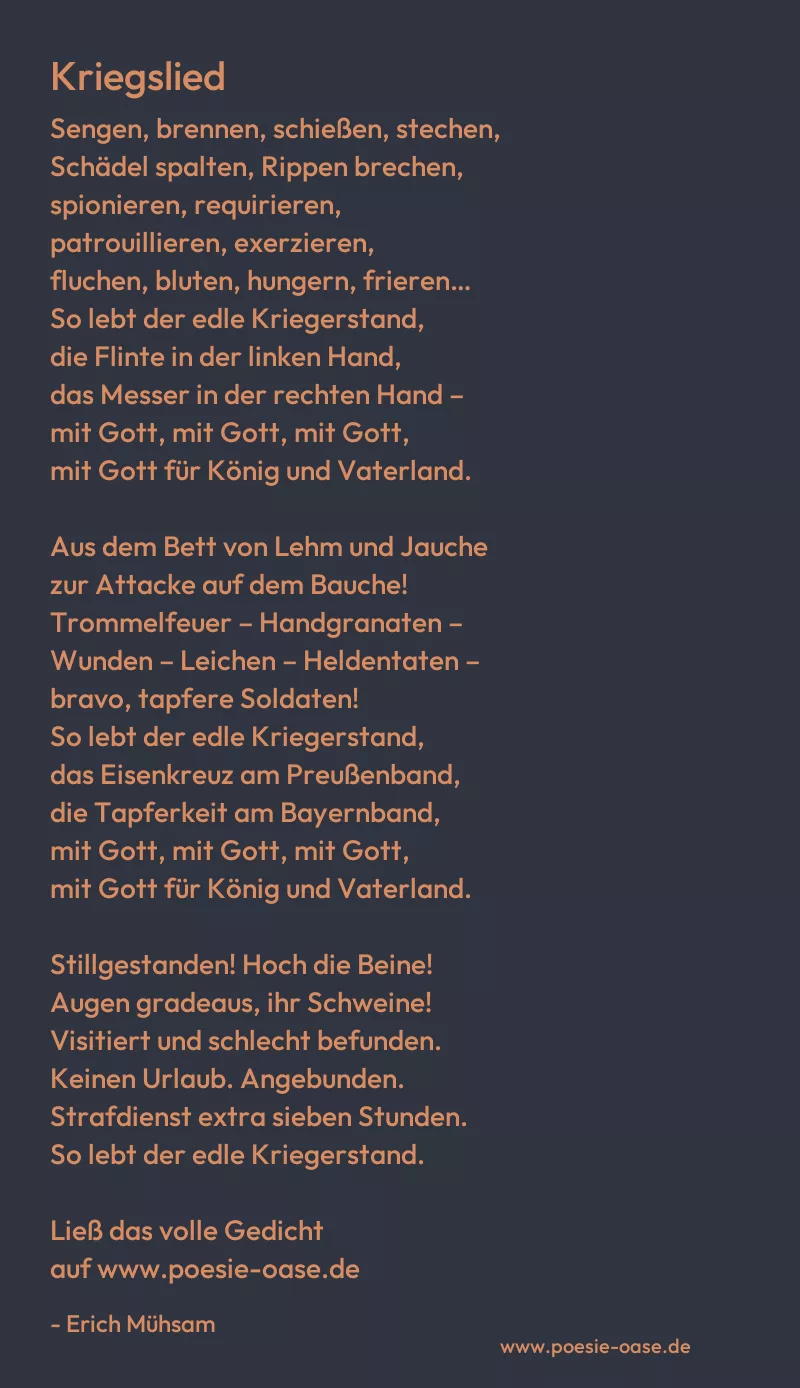

Sengen, brennen, schießen, stechen,

Schädel spalten, Rippen brechen,

spionieren, requirieren,

patrouillieren, exerzieren,

fluchen, bluten, hungern, frieren…

So lebt der edle Kriegerstand,

die Flinte in der linken Hand,

das Messer in der rechten Hand –

mit Gott, mit Gott, mit Gott,

mit Gott für König und Vaterland.

Aus dem Bett von Lehm und Jauche

zur Attacke auf dem Bauche!

Trommelfeuer – Handgranaten –

Wunden – Leichen – Heldentaten –

bravo, tapfere Soldaten!

So lebt der edle Kriegerstand,

das Eisenkreuz am Preußenband,

die Tapferkeit am Bayernband,

mit Gott, mit Gott, mit Gott,

mit Gott für König und Vaterland.

Stillgestanden! Hoch die Beine!

Augen gradeaus, ihr Schweine!

Visitiert und schlecht befunden.

Keinen Urlaub. Angebunden.

Strafdienst extra sieben Stunden.

So lebt der edle Kriegerstand.

Jawohl, Herr Oberleutenant!

Und zu Befehl, Herr Leutenant!

Mit Gott, mit Gott, mit Gott,

mit Gott für König und Vaterland.

Vorwärts mit Tabak und Kümmel!

Bajonette, Schlachtgetümmel.

Vorwärts! Sterben oder Siegen

Deutscher kennt kein Unterliegen.

Knochen splittern, Fetzen fliegen.

So lebt der edle Kriegerstand.

Der Schweiß tropft in den Grabenrand,

das Blut tropft in den Straßenrand,

mit Gott, mit Gott, mit Gott,

mit Gott für König und Vaterland.

Angeschossen – hochgeschmissen –

Bauch und Därme aufgerissen.

Rote Häuser – blauer Äther –

Teufel! Alle heiligen Väter!…

Mutter! Mutter!! Sanitäter!!!

So stirbt der edle Kriegerstand,

in Stiefel, Maul und Ohren Sand

und auf das Grab drei Schippen Sand –

mit Gott, mit Gott, mit Gott,

mit Gott für König und Vaterland.