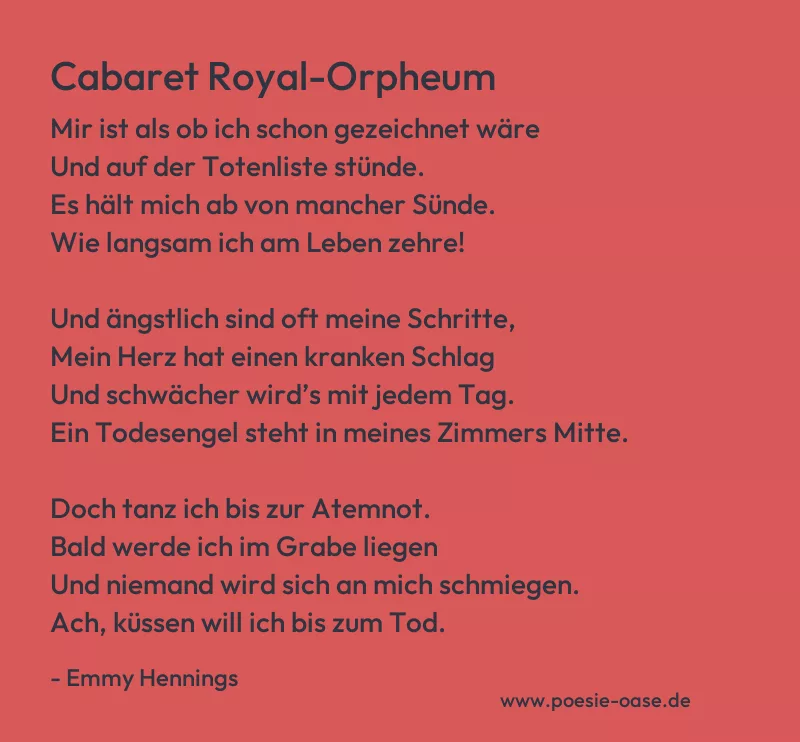

Cabaret Royal-Orpheum

Mir ist als ob ich schon gezeichnet wäre

Und auf der Totenliste stünde.

Es hält mich ab von mancher Sünde.

Wie langsam ich am Leben zehre!

Und ängstlich sind oft meine Schritte,

Mein Herz hat einen kranken Schlag

Und schwächer wird’s mit jedem Tag.

Ein Todesengel steht in meines Zimmers Mitte.

Doch tanz ich bis zur Atemnot.

Bald werde ich im Grabe liegen

Und niemand wird sich an mich schmiegen.

Ach, küssen will ich bis zum Tod.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Cabaret Royal-Orpheum“ von Emmy Hennings verbindet auf eindringliche Weise Todesahnung mit dem rastlosen, selbstzerstörerischen Leben einer Künstlerin im Nachtleben. Die Sprecherin fühlt sich vom Tod bereits „gezeichnet“ und spürt ihre körperliche und seelische Erschöpfung. Die düstere Vorstellung, bereits „auf der Totenliste“ zu stehen, prägt die Wahrnehmung der eigenen Vergänglichkeit und beeinflusst ihr Handeln – sie lebt in einer Art Zwischenzustand aus Angst und Resignation.

Gleichzeitig beschreibt das Gedicht einen inneren Zwiespalt: Trotz der Schwäche und des „kranken Schlages“ des Herzens treibt es die Sprecherin immer wieder zurück ins Leben, ins Tanzen „bis zur Atemnot“ und in das Verlangen nach körperlicher Nähe. Der „Todesengel“ im Zimmer ist allgegenwärtig, doch wird er von einem verzweifelten Festhalten an das Hier und Jetzt überlagert. Das Bedürfnis nach Liebe, Nähe und Ekstase steht im starken Kontrast zur immer näher rückenden Endlichkeit.

Hennings nutzt eine knappe, direkte Sprache, die eine rohe Ehrlichkeit transportiert und das Spannungsfeld zwischen Lebenshunger und Todesahnung intensiv spürbar macht. Die Atmosphäre ist geprägt von der Welt des Cabarets – dem Ort, an dem Genuss und Verfall nah beieinanderliegen. Besonders der letzte Vers „Ach, küssen will ich bis zum Tod“ unterstreicht diese Haltung: ein trotziges, beinahe verzweifeltes Festhalten an der Liebe und am sinnlichen Leben trotz des Wissens um das bevorstehende Ende.

Insgesamt thematisiert das Gedicht die Erschöpfung und Zerrissenheit eines Menschen am Rand der Gesellschaft, der sich zwischen Lebenslust und Todessehnsucht bewegt. Es ist ein typisches Beispiel für Hennings’ poetische Auseinandersetzung mit dem Leben in der Bohème, geprägt von Armut, Sucht, aber auch einer radikalen Leidenschaft für das Leben – selbst im Angesicht des Todes.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.