Mein Herz ruht müde

Mein Herz ruht müde

Auf dem Samt der Nacht

Und Sterne legen sich auf meine Augenlide…

Ich fließe Silbertöne der Etüde –

Und bin nicht mehr und doch vertausendfacht.

Und breite über unsere Erde: Friede.

Ich habe meines Lebens Schlussakkord vollbracht –

Bin still verschieden – wie es Gott in mir erdacht:

Ein Psalm erlösender – damit die Welt ihn übe.

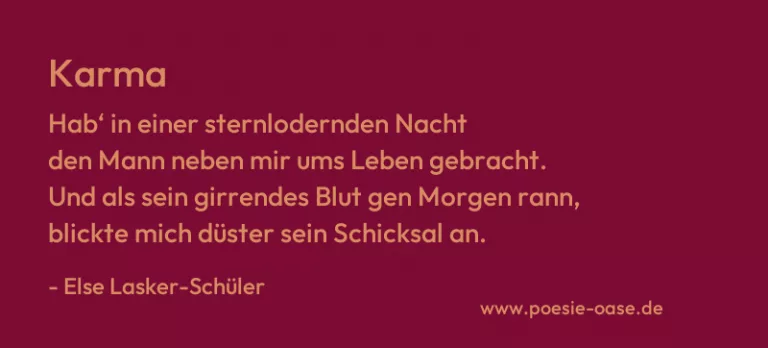

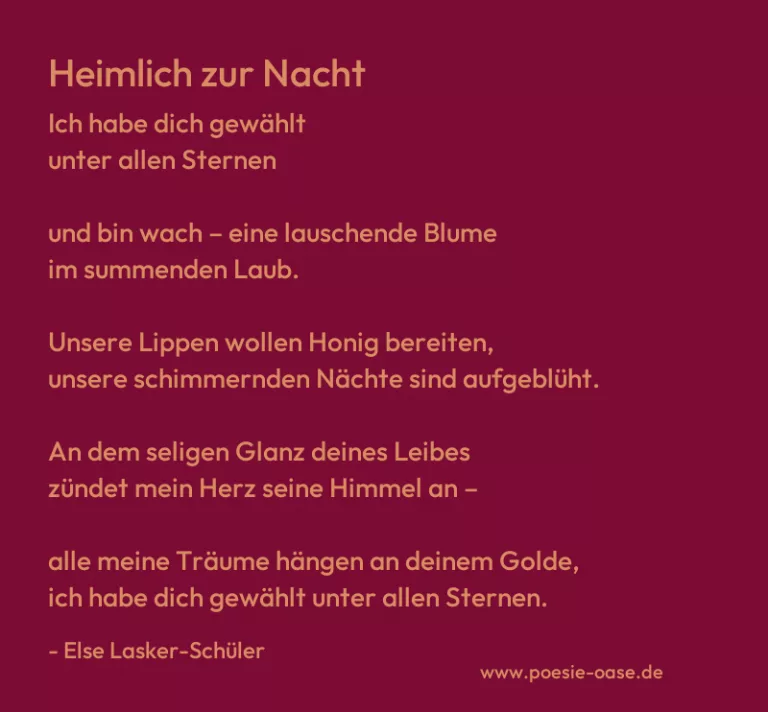

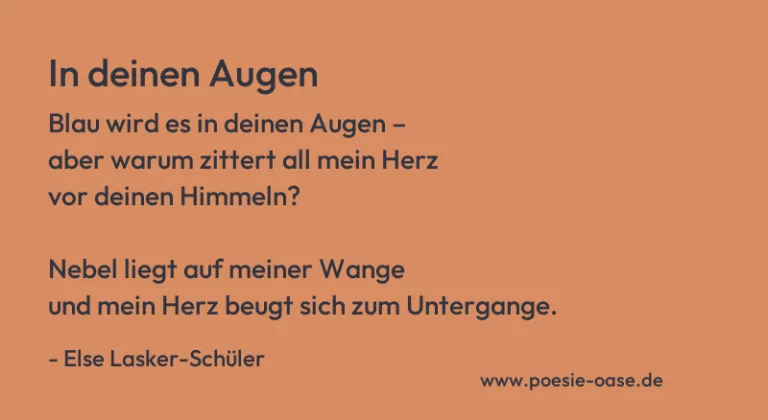

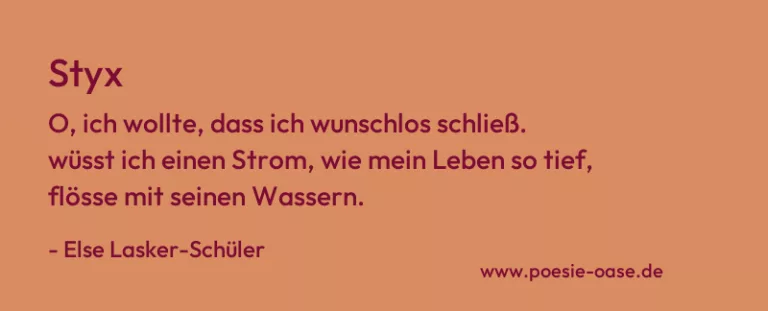

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Mein Herz ruht müde“ von Else Lasker-Schüler ist eine tief ruhige und gleichzeitig transcendental anmutende Reflexion über den Abschluss des Lebens und die Erlösung durch den Tod. Es beginnt mit einem Bild der Erschöpfung und Ruhe, als die Sprecherin ihr Herz als „müde“ beschreibt, das sich auf „dem Samt der Nacht“ ausruht. Die Nacht wird hier als ein Ort der Stille und des Friedens dargestellt, an dem die Seele zur Ruhe kommt, während die Sterne sich auf ihre Augenlider legen – ein Bild für die Unendlichkeit und das Universum, das über den Schlaf und den Tod hinaus reicht.

Die „Silbertöne der Etüde“ verweisen auf eine Art musikalischen Fluss oder Harmonie, die die Sprecherin durch ihr Leben trägt. Die Etüde, ein Musikstück, das oft eine bestimmte Technik übt, symbolisiert in diesem Kontext vielleicht die Reise des Lebens, die durch ihre eigenen „Töne“ vollbracht wurde. Die Formulierung „Ich fließe Silbertöne“ lässt an eine sanfte, fast ätherische Bewegung denken, die den Übergang von der physischen Welt zur geistigen oder spirituellen Dimension beschreibt. Das Bild des Fließens und der Transformation von „nicht mehr und doch vertausendfacht“ verweist darauf, dass die Sprecherin im Moment ihres „Verschwindens“ eine Art Erweiterung oder Vergrößerung erfährt, die über den physischen Tod hinausgeht. Sie wird „vertausendfacht“, was auf die Unsterblichkeit des Geistes oder der Seele hindeutet.

Der Vers „Und breite über unsere Erde: Friede“ verstärkt die Vorstellung, dass der Tod der Sprecherin nicht das Ende, sondern eine friedvolle Ausweitung ist, die das ganze Universum durchdringt. Dieser Frieden ist ein Geschenk, das die Welt mit Liebe und Ruhe überschüttet. Es wird suggeriert, dass die Welt durch das Ende des Lebens der Sprecherin eine Form von spiritueller Harmonie erreicht, die durch ihren Tod und ihre Erhebung in den Himmel getragen wird.

Die letzten Zeilen des Gedichts, „Ich habe meines Lebens Schlussakkord vollbracht – / Bin still verschieden – wie es Gott in mir erdacht: / Ein Psalm erlösender – damit die Welt ihn übe“, bekräftigen diese Idee der Vollendung und der göttlichen Bestimmung. Der „Schlussakkord“ des Lebens wird als eine vollendete Melodie dargestellt, die in einer erlösenden Form endet – ein „Psalm“, der als gesungene Gebetsform die Menschen zur Erlösung führt. Der Gedanke, dass die Welt diesen „Psalm“ üben möge, zeigt, dass die Dichterin den Tod als ein Werk sieht, das nicht nur für sie selbst, sondern für alle, die noch leben, eine tiefere Bedeutung hat. Es geht um das Üben von Erlösung, sowohl als individuelle wie auch kollektive Erfahrung.

Zusammengefasst ist „Mein Herz ruht müde“ ein Gedicht über den Frieden, der durch den Tod erreicht wird, und die spirituelle Harmonie, die mit dem Ende des Lebens einhergeht. Die Dichterin beschreibt das Ende ihres Lebens als eine Vollendung einer Melodie, die über den Tod hinausgeht und die Welt in einen Zustand der Erlösung und des Friedens führt. Es ist ein Gedicht über das Loslassen und das Übergang zur Unendlichkeit, das zugleich eine universelle Hoffnung auf Erlösung und inneren Frieden in sich trägt.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.