Giselheer, dem Heiden

Ich weine –

meine Träume fallen in die Welt.

In meine Dunkelheit

wagt sich kein Hirte.

Meine Augen zeigen nicht den Weg

wie die Sterne.

Immer bettle ich vor deine Seele;

weißt du das?

Wär ich doch blind –

dächte dann, ich läg in deinem Leib.

Alle Blüten täte ich

zu deinem Blut.

Ich bin vielreich,

niemandwer kann mich pflücken,

Oder meine Gaben tragen

heim.

Ich will dich ganz zart mich lehren;

schon weißt du mich zu nennen.

Sieh meine Farben,

schwarz und stern,

und mag den kühlen Tag nicht,

der hat ein Glasauge.

Alles ist tot,

nur du und ich nicht.

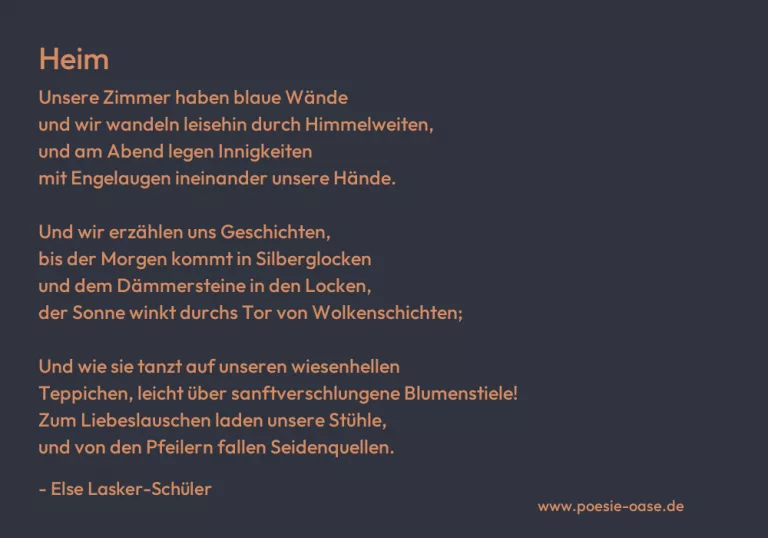

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Giselheer, dem Heiden“ von Else Lasker-Schüler entfaltet eine tiefe, leidenschaftliche Auseinandersetzung mit der Liebe, die zugleich von Schmerz und Sehnsucht durchzogen ist. Zu Beginn des Gedichts drückt die Sprecherin ihren Kummer aus: „Ich weine – meine Träume fallen in die Welt.“ Diese Zeilen verdeutlichen den Verlust oder das Zerbrechen von Hoffnungen und idealisierten Visionen. Die Träume, die einst zu ihr gehörten, scheinen in der Welt verloren zu gehen, was eine tiefe Trauer und Enttäuschung widerspiegelt.

Das Bild der „Dunkelheit“, in die sich „kein Hirte wagt“, verstärkt das Gefühl der Isolation und der Verlassenheit. Die Dunkelheit steht für eine innere Leere oder eine seelische Finsternis, die von außen nicht erhellt werden kann. Der Sprecherin fehlt die Führung oder Unterstützung, die die Sterne als Wegweiser in der Nacht symbolisieren würden. Sie ist in einem Zustand der Unsicherheit und Sehnsucht, was sich in ihrem „Betteln vor deiner Seele“ ausdrückt – einem verzweifelten Rufen nach Nähe und Verständnis.

Die Sehnsucht nach körperlicher und geistiger Einheit wird in der Vorstellung der Blindheit stark gemacht. Wenn sie „blind“ wäre, könnte sie glauben, „ich läg in deinem Leib“, was eine Metapher für die völlige Verschmelzung mit der anderen Person ist. Ihre Liebe ist so intensiv, dass sie sich selbst in den Körper des Geliebten einverleiben möchte. Die Blüten, die sie zu „deinem Blut“ machen möchte, verstärken dieses Bild der Vereinigung von Leben und Liebe, von Schönheit und tiefem emotionalen Austausch.

Die Sprecherin beschreibt sich selbst als „vielreich“, aber gleichzeitig „niemandwer kann mich pflücken“, was ihre Komplexität und Unnahbarkeit verdeutlicht. Ihre „Gaben“ können nicht einfach aufgenommen oder verstanden werden, was auf die Einzigartigkeit ihrer Identität und der Tiefe ihrer Gefühle hinweist. Dennoch wünscht sie sich, dass der Geliebte sie „ganz zart“ lehrt und sie sich schließlich von ihm verstanden fühlt. Ihr Wunsch nach Erkenntnis und Bindung wird auch in der Zeile „schon weißt du mich zu nennen“ sichtbar.

Am Ende des Gedichts wird die Kluft zwischen der Sprecherin und der Welt betont. Sie weist den „kühlen Tag“ zurück, der als „Glasauge“ beschrieben wird, ein Bild für Unlebendigkeit und Kälte. Die Welt, die sie umgibt, erscheint tot, doch sie und der Geliebte sind die einzigen, die noch leben. In diesem letzten Vers wird die Liebe als das einzige lebendige und wahre Element in einer Welt dargestellt, die von Entfremdung und Verlust geprägt ist. Die Liebe, die die Sprecherin für den Geliebten empfindet, wird hier als einziges verbindendes Element zwischen den beiden, als das Einzige, was noch von Bedeutung ist.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.