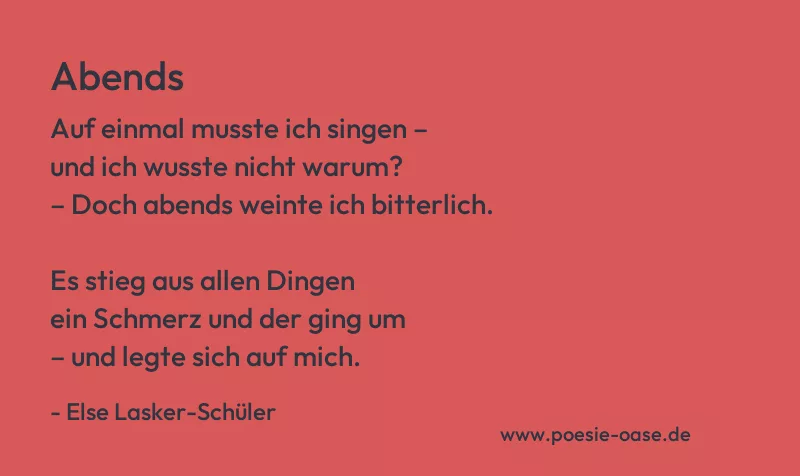

Auf einmal musste ich singen –

und ich wusste nicht warum?

– Doch abends weinte ich bitterlich.

Es stieg aus allen Dingen

ein Schmerz und der ging um

– und legte sich auf mich.

Auf einmal musste ich singen –

und ich wusste nicht warum?

– Doch abends weinte ich bitterlich.

Es stieg aus allen Dingen

ein Schmerz und der ging um

– und legte sich auf mich.

Das Gedicht „Abends“ von Else Lasker-Schüler beschreibt in wenigen, prägnanten Zeilen eine tiefe emotionale Erfahrung, die von einer plötzlichen inneren Bewegung und einem darauf folgenden Schmerz geprägt ist. Zu Beginn wird die spontane und unerklärliche Impulsivität des Ichs thematisiert: „Auf einmal musste ich singen – / und ich wusste nicht warum?“ Das Singen wird hier als eine Art Drang dargestellt, der aus dem Inneren des lyrischen Ichs hervorbricht, ohne dass es dafür eine rationale Erklärung gibt. Dieser Moment des unwillkürlichen Ausdrucks könnte als ein Versuch verstanden werden, Emotionen oder eine innere Wahrheit zu kanalisieren, die sich gerade formt.

Doch unmittelbar darauf folgt die Enttäuschung und das Unglück, als das lyrische Ich „abends bitterlich weinte“. Das Bild des „Abends“ könnte auf eine Zeit der Ruhe und der Reflexion hinweisen, in der die Dunkelheit der Nacht die inneren Konflikte und das Schmerzvolle noch verstärkt. Die Tränen, die im Kontrast zum Singen stehen, könnten als Ausdruck von Trauer und innerer Zerrissenheit verstanden werden – als eine Art Reaktion auf den vorhergehenden, unerklärlichen Drang, sich auszudrücken.

Der „Schmerz“, der „aus allen Dingen stieg“, verleiht dem Gedicht eine universelle Dimension. Es scheint, als ob der Schmerz nicht nur eine persönliche Erfahrung des lyrischen Ichs ist, sondern etwas, das die gesamte Welt durchdringt. Dieser Schmerz wird zu einer fühlbaren Präsenz, die das Ich umhüllt: „und legte sich auf mich“. Es entsteht das Bild einer nahezu unerträglichen Last, die das Ich nicht abwenden kann. Diese Bildsprache vermittelt eine Atmosphäre der Ohnmacht und der Isolation – der Schmerz wird als allgegenwärtig und unentrinnbar dargestellt.

Das Gedicht kann als eine Reflexion über die Komplexität der menschlichen Emotionen und die unvorhersehbaren Bewegungen des Innenlebens interpretiert werden. Es beschreibt die Spannung zwischen einem unerklärlichen, fast kreativen Impuls (dem Singen) und der darauf folgenden, schmerzlichen Realität des Lebens. Lasker-Schüler fängt damit die Unmittelbarkeit und das Paradoxe menschlicher Erfahrung ein, indem sie in wenigen Zeilen die Nähe von Freude und Leid, Licht und Dunkelheit, zum Ausdruck bringt.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.