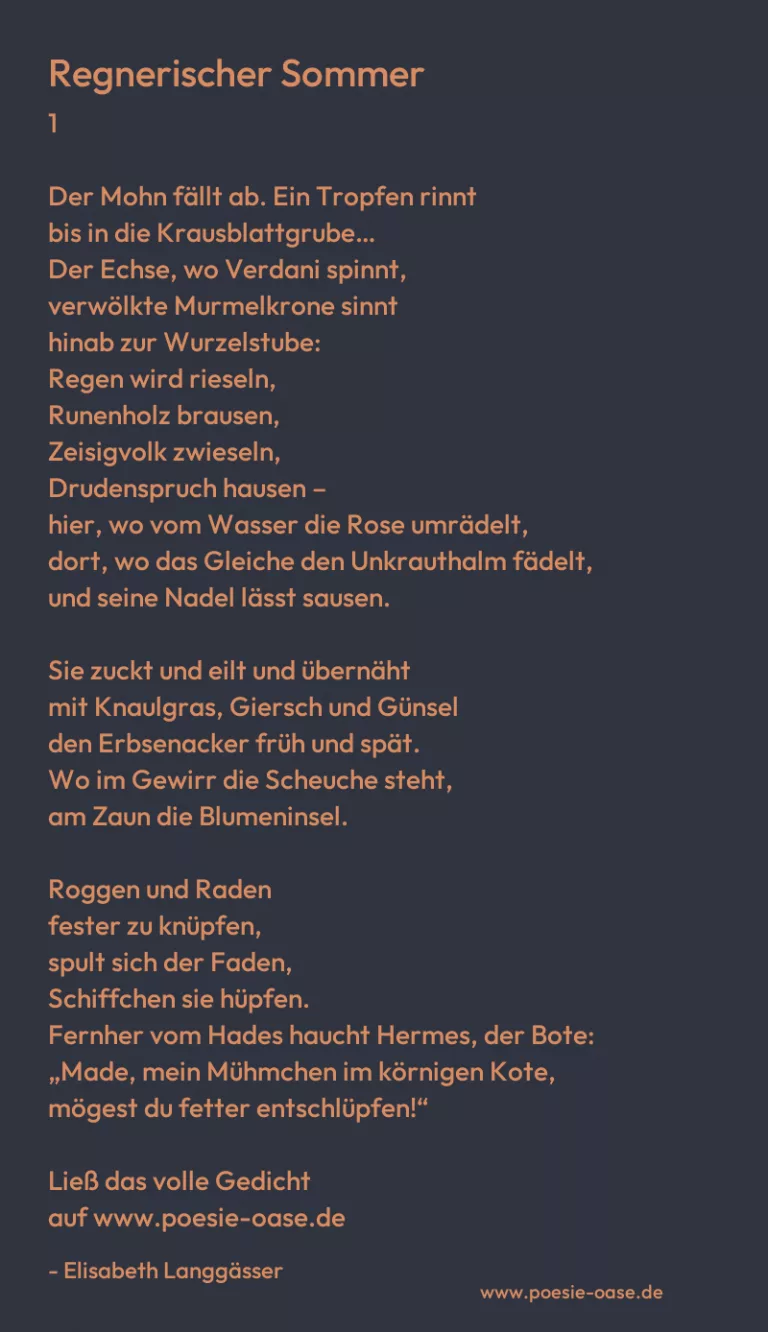

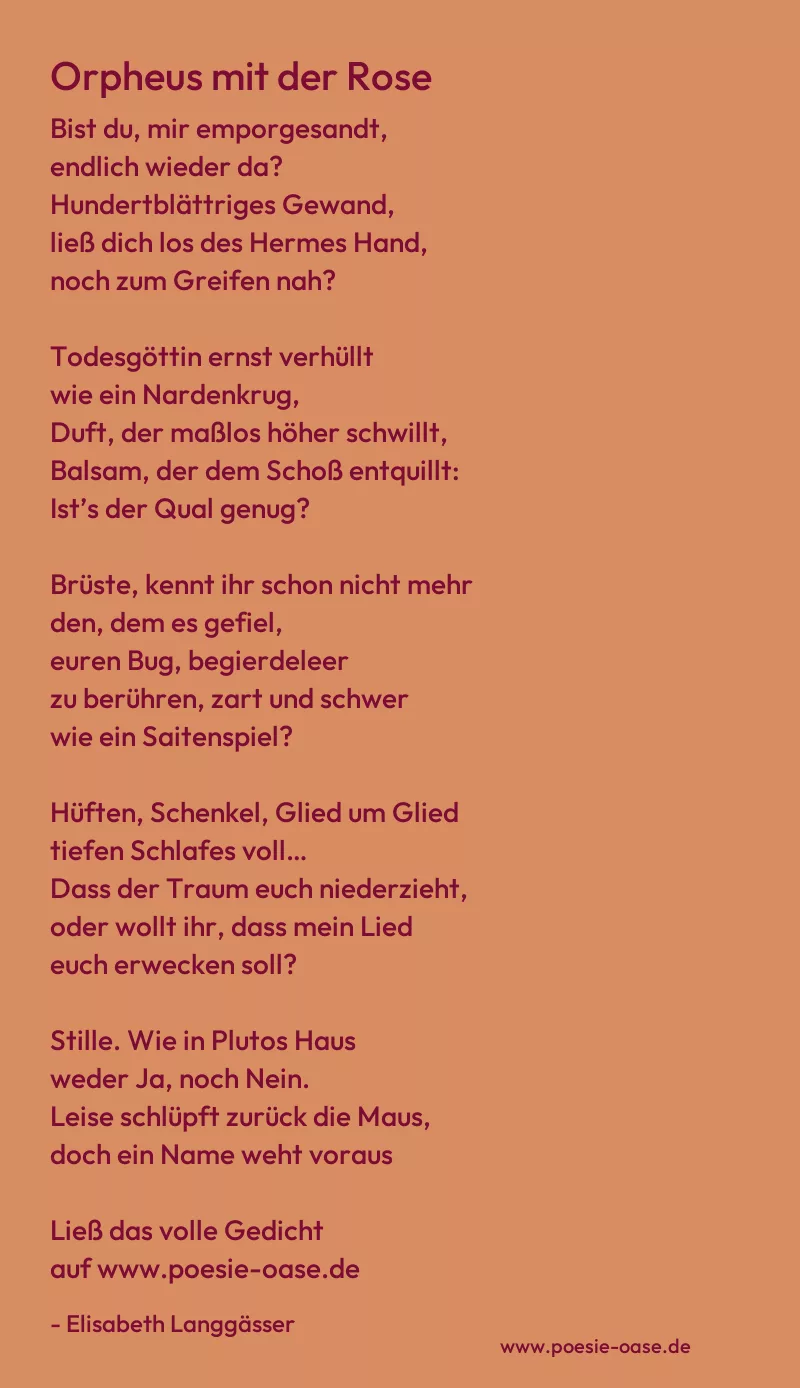

Bist du, mir emporgesandt,

endlich wieder da?

Hundertblättriges Gewand,

ließ dich los des Hermes Hand,

noch zum Greifen nah?

Todesgöttin ernst verhüllt

wie ein Nardenkrug,

Duft, der maßlos höher schwillt,

Balsam, der dem Schoß entquillt:

Ist’s der Qual genug?

Brüste, kennt ihr schon nicht mehr

den, dem es gefiel,

euren Bug, begierdeleer

zu berühren, zart und schwer

wie ein Saitenspiel?

Hüften, Schenkel, Glied um Glied

tiefen Schlafes voll…

Dass der Traum euch niederzieht,

oder wollt ihr, dass mein Lied

euch erwecken soll?

Stille. Wie in Plutos Haus

weder Ja, noch Nein.

Leise schlüpft zurück die Maus,

doch ein Name weht voraus

wie des Morgens Schein.

Sein Gewölbe sphärisch legt

sich um meinen Leib:

Mutter, die mich mystisch hegt,

ungeboren mich, trägt,

heute sagst du: „Bleib!“

In dem Hauch der Rose ruht

wunschlos mein Geschlecht.

Wenn einst der Mänade Wut

mir zerstücket Fleisch und Blut,

ist es Orpheus recht.

Haupt und Leier schwimmen dann

auf dem Samenstrom.

Beides ward ich: Weib und Mann,

Allnatur, erlöst vom Bann,

Wurzel und Arom…