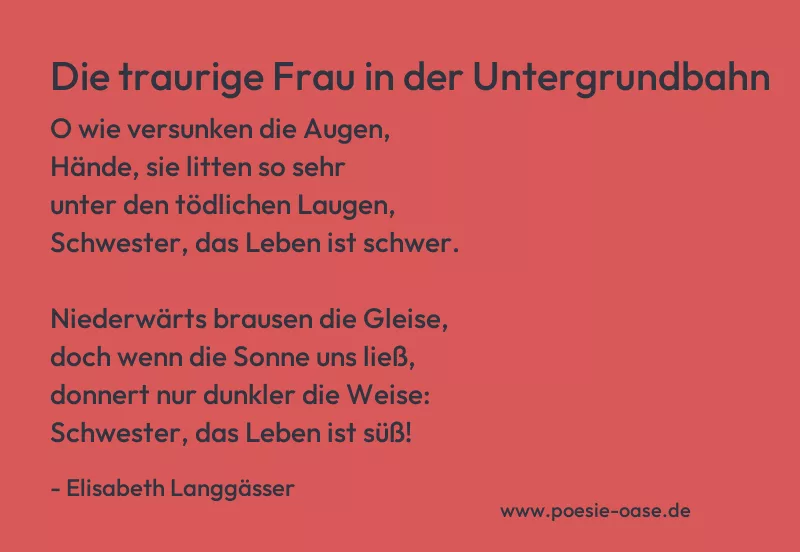

O wie versunken die Augen,

Hände, sie litten so sehr

unter den tödlichen Laugen,

Schwester, das Leben ist schwer.

Niederwärts brausen die Gleise,

doch wenn die Sonne uns ließ,

donnert nur dunkler die Weise:

Schwester, das Leben ist süß!

O wie versunken die Augen,

Hände, sie litten so sehr

unter den tödlichen Laugen,

Schwester, das Leben ist schwer.

Niederwärts brausen die Gleise,

doch wenn die Sonne uns ließ,

donnert nur dunkler die Weise:

Schwester, das Leben ist süß!

Das Gedicht „Die traurige Frau in der Untergrundbahn“ von Elisabeth Langgässer setzt sich mit dem Thema des Leidens und der existenziellen Zwiespältigkeit des Lebens auseinander. Zu Beginn wird das Bild einer Frau beschrieben, deren „versunkene Augen“ und „Hände, die so sehr litten“ eine tiefe Traurigkeit und Erschöpfung vermitteln. Die „tödlichen Laugen“ können als Symbol für das leidvolle und erschöpfende Leben verstanden werden, das die Frau ertragen muss. Das Wort „Schwester“ spricht eine Form der Verbundenheit und des Mitgefühls an, als ob der Sprecher der Frau Trost spenden möchte.

Der zweite Vers, der von den „Niederwärts brausenden Gleisen“ spricht, verweist auf die Bewegung und den fortwährenden Fluss des Lebens, der sich trotz der Traurigkeit und der Last des Leidens weiterzieht. Doch trotz dieser Bewegung bleibt die Dunkelheit präsent, symbolisiert durch das „dunkler donnernde“ Geräusch. Es steht für die Unausweichlichkeit des Schmerzes, der die Frau begleitet, auch wenn sie, wie der Vers andeutet, einen Moment der Hoffnung oder des Trostes in der „Sonne“ erlebt. Die Spannung zwischen Licht und Dunkelheit wird durch den abrupten Wechsel zwischen „tödlichen Laugen“ und „süßem Leben“ unterstrichen, was die Widersprüchlichkeit der menschlichen Erfahrung widerspiegelt.

Das Gedicht zeigt eine starke Kontrastierung von Leid und Hoffnung, die nebeneinander existieren. Die Traurigkeit der Frau wird einerseits durch die Dunkelheit der Untergrundbahn und die harte Realität des Lebens verkörpert, andererseits aber gibt es auch Momente des Lichtes und der Erleichterung, die in der Aussage „das Leben ist süß“ zum Ausdruck kommen. Diese Dualität zwischen Schmerz und Freude, Dunkelheit und Licht, lässt sich als Spiegelbild der menschlichen Existenz verstehen, in der beide Seiten miteinander verflochten sind.

Insgesamt bringt Langgässer mit diesem Gedicht die ambivalente Natur des Lebens zum Ausdruck – die unaufhörliche Bewegung und die damit verbundene Suche nach Licht und Hoffnung, selbst im Angesicht von Schmerz und Enttäuschung. Die „Schwester“ wird hier sowohl als Trösterin als auch als Zeugin des Leidens dargestellt, was den universellen Charakter des Gedichts verstärkt.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.