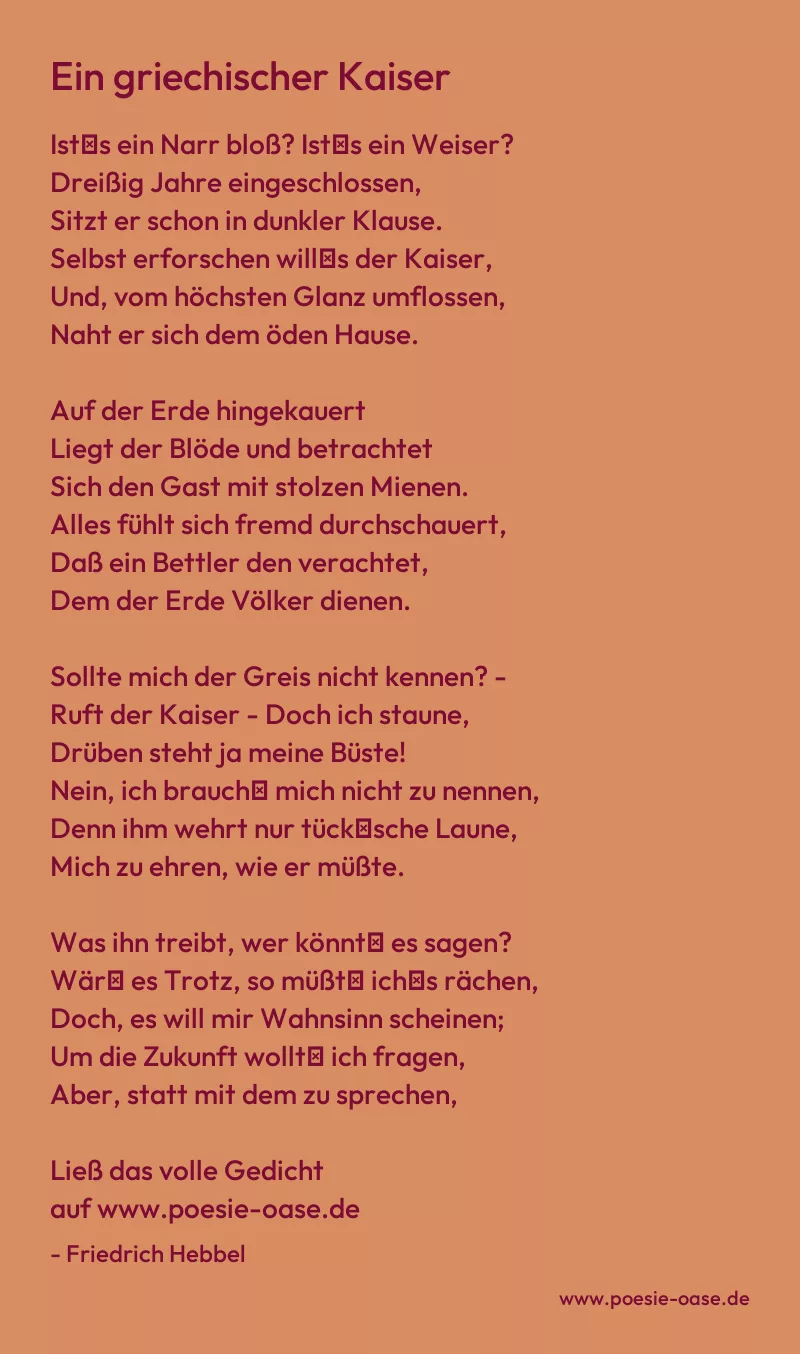

Ist′s ein Narr bloß? Ist′s ein Weiser?

Dreißig Jahre eingeschlossen,

Sitzt er schon in dunkler Klause.

Selbst erforschen will′s der Kaiser,

Und, vom höchsten Glanz umflossen,

Naht er sich dem öden Hause.

Auf der Erde hingekauert

Liegt der Blöde und betrachtet

Sich den Gast mit stolzen Mienen.

Alles fühlt sich fremd durchschauert,

Daß ein Bettler den verachtet,

Dem der Erde Völker dienen.

Sollte mich der Greis nicht kennen? –

Ruft der Kaiser – Doch ich staune,

Drüben steht ja meine Büste!

Nein, ich brauch′ mich nicht zu nennen,

Denn ihm wehrt nur tück′sche Laune,

Mich zu ehren, wie er müßte.

Was ihn treibt, wer könnt′ es sagen?

Wär′ es Trotz, so müßt′ ich′s rächen,

Doch, es will mir Wahnsinn scheinen;

Um die Zukunft wollt′ ich fragen,

Aber, statt mit dem zu sprechen,

Such′ ich Weisheit bei den Steinen.

Doch, sowie das Wort gefallen,

Hat der Blöde sich erhoben

Und nach seinem Stab gegriffen,

Seine langen Locken wallen,

Wie zum Rock um ihn verwoben,

Und sein Stab ist scharf geschliffen.

Vor des Kaisers Büste tretend,

Schlägt er ihr vom Haupt die Krone,

Und in Stücke fällt sie nieder,

Bohrt ihr dann, wie Disteln jätend,

Noch die Augen aus zum Hohne,

Jauchzt und tanzt und legt sich wieder.

Alles sieht ihm zu mit Grauen,

Dennoch zwingt man sich zum Lachen,

Und des Kaisers Bruder flüstert:

»Ich genieße dein Vertrauen,

Laß mein Schwert nur fürder wachen,

Und dein Stern wird nie verdüstert!«

Aber, eh′ der Tag noch endet,

Steigt, der schmeichelnd so gesprochen,

Selber auf den Thron der Griechen,

Und der Kaiser liegt geblendet,

Wo die Totenwürmer pochen

Und die gift′gen Molche kriechen.