Wiltu noch nicht Augen kriegen /

O du gantz verbößte Welt /

Da du doch siehst niederliegen

Manchen außgeübten Helt /

Da du doch offt siehst begraben /

Die es nicht gemeinet haben!

Wie lang wiltu Wollust treiben?

Wielang / meinstu / hastu Zeit?

In der krancken Welt zu bleiben?

Wielang liebstu Uppigkeit?

Da doch einer nach dem andern

Muß auß disem Leben wandern.

Ey / was hastu fur Gedancken /

Wan da so viel Leichen stehn?

Wan da liegen so viel Krancken /

Die den Todt für Augen sehn?

Wan die Götter dieser Erden

Selber auch begraben werden?

Wirstu dich nicht eh bedencken /

Eh der warme Geist entweicht /

So wirstu dich ewig krencken /

Darümb / weil der Todt uns schleicht

Stündlich nach auff allen Seiten /

Soll man sich dazu bereiten.

Gib mir Gott ein Sehlig Ende /

Führ mich durch des Todes Thal /

Nimb mich fest in deine Hende /

Kürtze mir des Todtes Qual /

Laß mein Hertze nicht verzagen

Für des Todes grimmen Plagen!

Laß mir nach die schweren Sünde /

Gib mir deinen Frewdengeist /

Das ich Ruh der Sehlen finde!

Darüm bitt ich allermeist /

Laß mich auch ja nicht berauben /

Sondern mehr mir meinen Glauben!

Hier mein Gott / hie schlag und plage!

Hier / HERR Jesu / reck undt streck!

Hier hier trenne / brenn undt jage!

Hier reiß / schmeiß / krenck / senck undt schreck!

Laß mich hier die Straffe spüren /

Die mir solte dort gebüren!

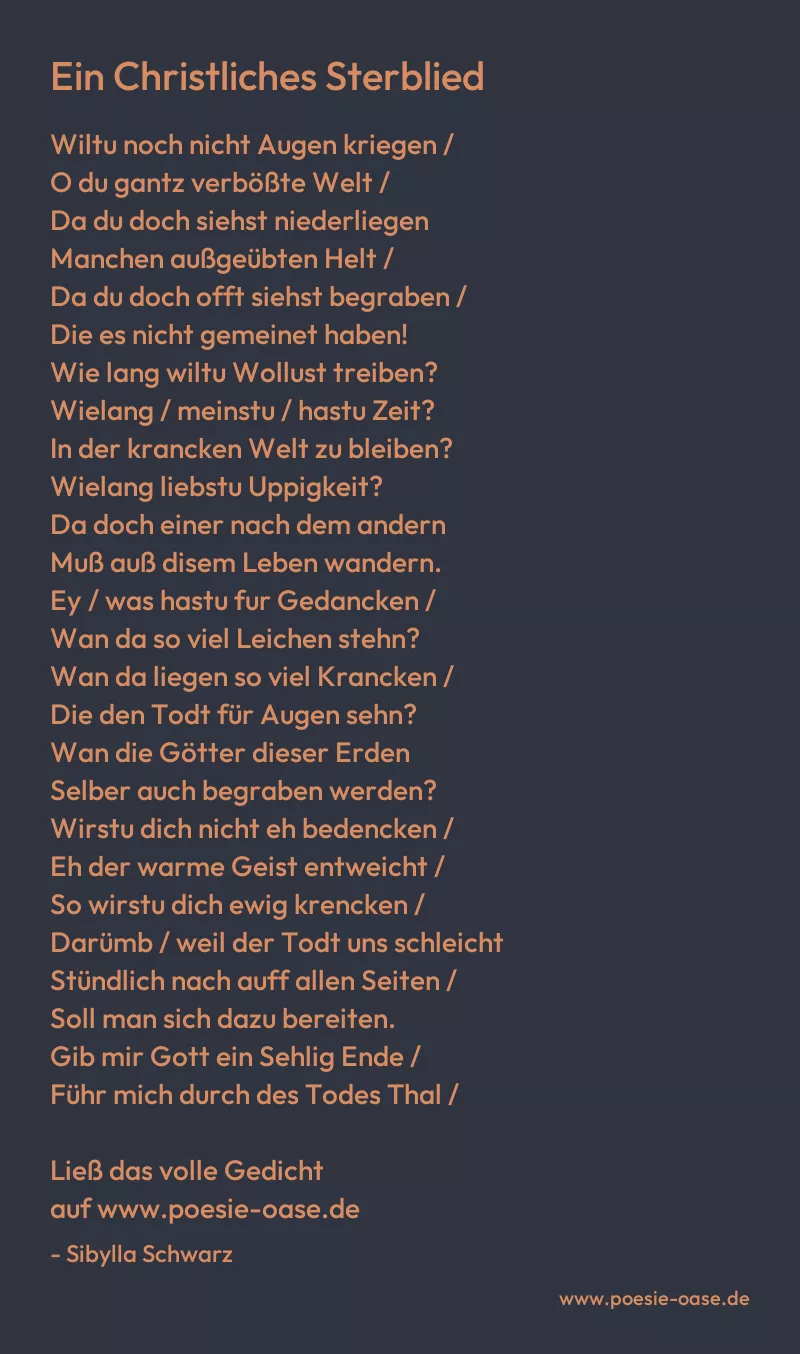

Ein Christliches Sterblied

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Ein Christliches Sterblied“ von Sibylla Schwarz ist eine eindringliche Auseinandersetzung mit dem Thema Tod, Vergänglichkeit und der Hoffnung auf Erlösung im christlichen Glauben. Es ist ein Appell an die Welt, ihre Sünden zu überdenken und sich auf das ewige Leben vorzubereiten, indem es die Vergänglichkeit des irdischen Daseins und die Allgegenwart des Todes betont.

Das Gedicht beginnt mit einer direkten Ansprache an die „verbößte Welt“, die aufgefordert wird, ihre Augen zu öffnen und die Realität des Todes zu erkennen. Die Autorin beschreibt die Sterblichkeit der Menschen und die Sinnlosigkeit des weltlichen Treibens wie Wollust und Uppigkeit angesichts des Todes. Durch rhetorische Fragen, wie „Wie lang wiltu Wollust treiben?“, wird die Welt dazu angehalten, über ihre Prioritäten nachzudenken und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Vorbereitung auf den Tod und die Hoffnung auf ein ewiges Leben. Schwarz erzeugt eine drängende Atmosphäre und macht die Leser auf ihre eigene Sterblichkeit aufmerksam.

Im zweiten Teil des Gedichts wendet sich die Autorin direkt an Gott und bittet um ein gnädiges Ende, Trost in der Stunde des Todes und die Vergebung ihrer Sünden. Die Gebete sind von tiefer Frömmigkeit und dem Wunsch nach Frieden geprägt. Schwarz bittet um die Führung Gottes durch das „Thal des Todes“ und um Schutz vor den Qualen des Todes. Sie fleht um einen „Frewdengeist“ und die Fähigkeit, den Glauben zu bewahren. Die radikale Bereitschaft, Leiden anzunehmen, zeigt sich in den abschließenden Versen, in denen sie Gott auffordert, sie zu strafen und zu quälen, um die Strafe, die ihr im Jenseits drohen könnte, bereits im Diesseits zu erfahren.

Die Sprache des Gedichts ist geprägt von der barocken Rhetorik. Es werden rhetorische Fragen, direkte Anreden und intensive Bilder verwendet, um die Leser emotional zu berühren und zum Nachdenken anzuregen. Die Metaphern wie „Thal des Todes“ und die Beschreibungen des Todes als „grimmen Plagen“ verstärken die Dramatik und die Ernsthaftigkeit des Themas. Die Wiederholungen und die einfache Reimstruktur erleichtern die Eingängigkeit und die Prägnanz des Gedichts.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass „Ein Christliches Sterblied“ ein intensives Glaubensbekenntnis und eine Predigt über die Vergänglichkeit des Lebens und die Notwendigkeit der Vorbereitung auf den Tod darstellt. Es ist ein Zeugnis der Frömmigkeit und der Hoffnung auf Erlösung, das die Leser dazu auffordert, über ihre eigene Sterblichkeit nachzudenken und sich mit dem Glauben und der Hoffnung auf ein ewiges Leben zu trösten. Das Gedicht veranschaulicht die barocken Werte von Besinnung, Demut und die Suche nach Gott inmitten der Widrigkeiten des Lebens.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.