Mein Fluß

O Fluß, mein Fluß in Morgenstrahl!

Empfange nun, Empfange

Den sehnsuchtsvollen Leib einmal

Und küsse Brust und Wange!

– Er fühlt mit Liebesschauerlust

Und jauchzendem Gesange.

Es schlüpft der goldne Sonnenschein

In Tropfen an mir nieder,

Die Woge wieget aus und ein

Die hingegebnen Glieder;

Die Arme hab ich ausgespannt,

Sie kommt auf mich herzugerannt,

Sie faßt und läßt mich wieder.

Du murmelst so, mein Fluß, warum?

Du trägst seit alten Tagen

Ein seltsam Märchen mit dir um

Und mühst dich, es zu sagen;

Du eilst so sehr und läufst so sehr,

Als müßtest du im Land umher,

Man weiß nicht wen, drum fragen.

Der Himmel, blau und kinderrein,

Worin die Wellen singen,

Der Himmel ist die Seele dein;

O laß mich ihn durchdringen!

Ich tauche mich mit Geist und Sinn

Durch die vertiefte Bläue hin

Und kann sie nicht erschwingen!

Was ist so tief, so tief wie sie?

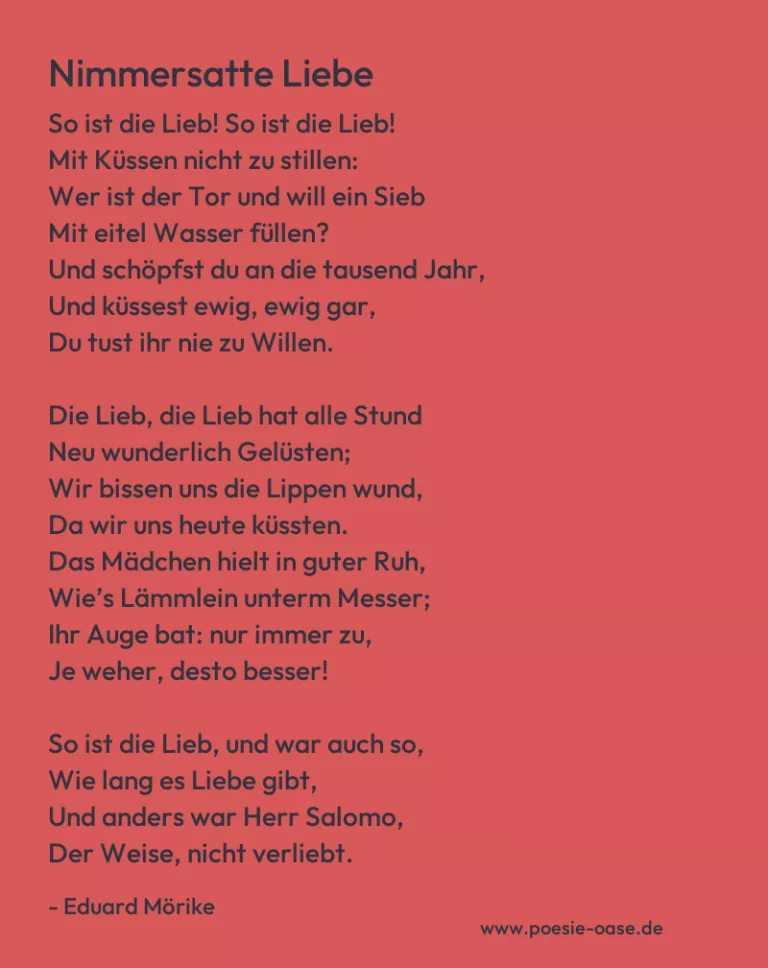

Die Liebe nur alleine.

Sie wird nicht satt und sättigt nie

Mit ihrem Wechselscheine.

– Schwill an, mein Fluß, und hebe dich!

Mit Grausen übergieße mich!

Mein Lieben um des deine!

Du weisest schmeichelnd mich zurück

Zu deiner Blumenschwelle.

So trage denn allein dein Glück

Und wieg auf deiner Welle

Der Sonne Pracht, des Mondes Ruh.

Nach tausend Irren kehrest du

Zur ewg’en Mutterquelle!

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Mein Fluß“ von Eduard Mörike ist eine eindringlich-lyrische Reflexion über das Einswerden mit der Natur und zugleich eine symbolische Meditation über die Liebe, das Leben und die Sehnsucht nach Auflösung im Ursprung. Im Mittelpunkt steht die Beziehung des lyrischen Ichs zu einem Fluss, der in vielfacher Weise als Spiegelbild innerer Regungen, als Liebespartner und als mythischer Vermittler zwischen Diesseits und Jenseits erscheint.

Schon in der ersten Strophe wird das Motiv der Hingabe deutlich: Der Sprecher übergibt sich dem Fluss, physisch wie seelisch – er lässt sich treiben, er „küsst“ Wasser und Licht. Der Fluss wird zum Ort der Verschmelzung, zur Geliebten, die in erotisch aufgeladener Sprache mit „Liebesschauerlust“ beschrieben wird. Diese innige, fast ekstatische Verbindung zur Natur hat etwas Sakrales – der Fluss scheint eine beseelte, wissende Kraft zu besitzen.

Der Fluss selbst wird zum Träger eines alten, unergründlichen Märchens. Er spricht nicht direkt, doch sein Murmeln, sein eiliges Dahinströmen scheinen von einer geheimnisvollen Mission zu künden. Das lyrische Ich erkennt in diesem Streben eine unstillbare Suche – möglicherweise nach Sinn, nach dem verlorenen Ursprung oder nach einer Liebe, die nie zur Ruhe kommt. Diese Bewegung spiegelt das eigene Sehnen wider: Auch der Sprecher findet in der Durchdringung der Tiefe – hier symbolisiert durch das „kinderreine“ Blau des Himmels im Wasser – keine endgültige Erfüllung.

Zentral ist die metaphorische Gleichsetzung von Fluss und Liebe. Beides ist tief, unergründlich, schillernd – beides nährt sich aus Bewegung und Wandel. Die Liebe ist unersättlich, und auch der Fluss „trägt“ seine Kraft unaufhörlich weiter. Im leidenschaftlichen Wunsch, vom Fluss übergossen zu werden – „mit Grausen übergieße mich!“ – klingt die Sehnsucht nach einer alles verzehrenden Verschmelzung an, vielleicht auch nach Tod oder Erlösung im Elementaren.

Am Ende bleibt der Fluss ein autonomes, unerreichbares Wesen: Er weist den Sprecher zurück und geht seiner eigenen Bahn nach, getragen von Sonne und Mond, von Tag und Nacht. In diesem Bild schwingt eine stille, aber melancholische Einsicht: Das große Glück, die letzte Vereinigung mit dem Geliebten, mit der Natur oder mit der Wahrheit, bleibt dem Menschen verwehrt. Der Fluss kehrt zurück zur „ewg’en Mutterquelle“ – zum Ursprung, der unerreichbar scheint. Das Gedicht endet damit in einer Bewegung der Loslösung und einer sanften Resignation.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.