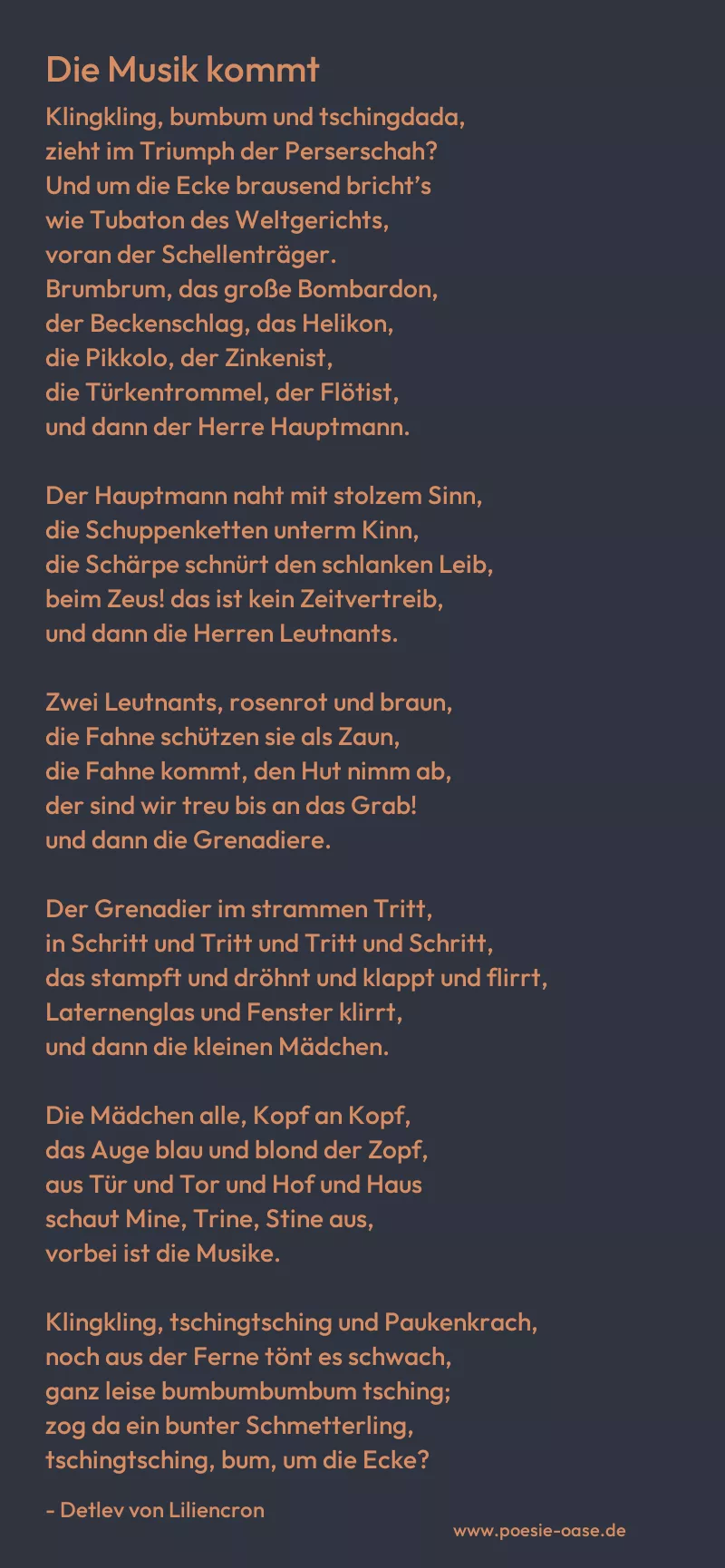

Klingkling, bumbum und tschingdada,

zieht im Triumph der Perserschah?

Und um die Ecke brausend bricht’s

wie Tubaton des Weltgerichts,

voran der Schellenträger.

Brumbrum, das große Bombardon,

der Beckenschlag, das Helikon,

die Pikkolo, der Zinkenist,

die Türkentrommel, der Flötist,

und dann der Herre Hauptmann.

Der Hauptmann naht mit stolzem Sinn,

die Schuppenketten unterm Kinn,

die Schärpe schnürt den schlanken Leib,

beim Zeus! das ist kein Zeitvertreib,

und dann die Herren Leutnants.

Zwei Leutnants, rosenrot und braun,

die Fahne schützen sie als Zaun,

die Fahne kommt, den Hut nimm ab,

der sind wir treu bis an das Grab!

und dann die Grenadiere.

Der Grenadier im strammen Tritt,

in Schritt und Tritt und Tritt und Schritt,

das stampft und dröhnt und klappt und flirrt,

Laternenglas und Fenster klirrt,

und dann die kleinen Mädchen.

Die Mädchen alle, Kopf an Kopf,

das Auge blau und blond der Zopf,

aus Tür und Tor und Hof und Haus

schaut Mine, Trine, Stine aus,

vorbei ist die Musike.

Klingkling, tschingtsching und Paukenkrach,

noch aus der Ferne tönt es schwach,

ganz leise bumbumbumbum tsching;

zog da ein bunter Schmetterling,

tschingtsching, bum, um die Ecke?