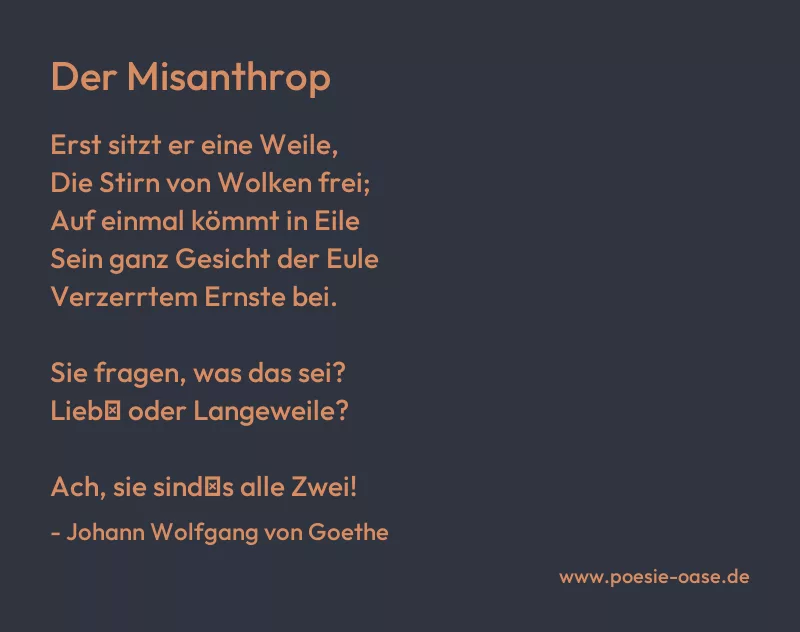

Erst sitzt er eine Weile,

Die Stirn von Wolken frei;

Auf einmal kömmt in Eile

Sein ganz Gesicht der Eule

Verzerrtem Ernste bei.

Sie fragen, was das sei?

Lieb′ oder Langeweile?

Ach, sie sind′s alle Zwei!

Erst sitzt er eine Weile,

Die Stirn von Wolken frei;

Auf einmal kömmt in Eile

Sein ganz Gesicht der Eule

Verzerrtem Ernste bei.

Sie fragen, was das sei?

Lieb′ oder Langeweile?

Ach, sie sind′s alle Zwei!

Das Gedicht „Der Misanthrop“ von Johann Wolfgang von Goethe präsentiert auf knappe und prägnante Weise die Wesensart eines Menschen, der von einer zwiespältigen Gefühlslage beherrscht wird. Die wenigen Verse zeichnen das Bild eines Individuums, dessen Gemütszustand zwischen Ruhe und plötzlicher Verfinsterung schwankt. Die einleitenden Zeilen beschreiben eine friedliche, fast heitere Verfassung, die jedoch jäh durch den Ausdruck „verzerrtem Ernste“ durchbrochen wird. Dieser abrupte Wandel deutet auf innere Konflikte und eine gewisse Unfähigkeit hin, einen stabilen emotionalen Zustand aufrechtzuerhalten.

Die anschließende Frage, ob es sich um Liebe oder Langeweile handelt, verdeutlicht die Vielschichtigkeit des Charakters. Es sind nicht einfach gegensätzliche Gefühle, sondern zwei Pole, die das Wesen des Misanthropen bestimmen. Die Antwort „Ach, sie sind’s alle Zwei!“ offenbart das Kernproblem: Die Unfähigkeit, sich eindeutig zu entscheiden oder sich auf eine Emotion festzulegen. Der Misanthrop scheint gefangen in einem Zustand der Ambivalenz, in dem sowohl positive als auch negative Gefühle existieren und sich gegenseitig beeinflussen.

Die bildhafte Sprache des Gedichts verstärkt diesen Eindruck. Der Vergleich des Gesichts mit einer Eule, die einen „verzerrten Ernste“ zeigt, suggeriert eine abweisende, möglicherweise sogar verbitterte Haltung gegenüber der Welt. Die Eule, traditionell ein Symbol für Weisheit und Einsamkeit, verstärkt den Eindruck der Isolation und der inneren Zerrissenheit. Die Wolken, die zu Beginn noch die Stirn frei lassen, scheinen sich im weiteren Verlauf zu verdichten und den Blick zu verfinstern.

Goethe gelingt es, in diesen wenigen Zeilen einen komplexen Charakter zu skizzieren, der von Widersprüchen geprägt ist. Das Gedicht ist ein psychologisches Porträt, das die innere Zerrissenheit und das zwiespältige Verhältnis des Misanthropen zur Welt thematisiert. Es regt den Leser dazu an, über die Ursachen dieser Zerrissenheit nachzudenken und die tieferen Gründe für die Ablehnung der Außenwelt zu ergründen. Die Kürze und Prägnanz des Gedichts unterstreichen die Intensität und die Unmittelbarkeit des dargestellten Gefühlszustands.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.