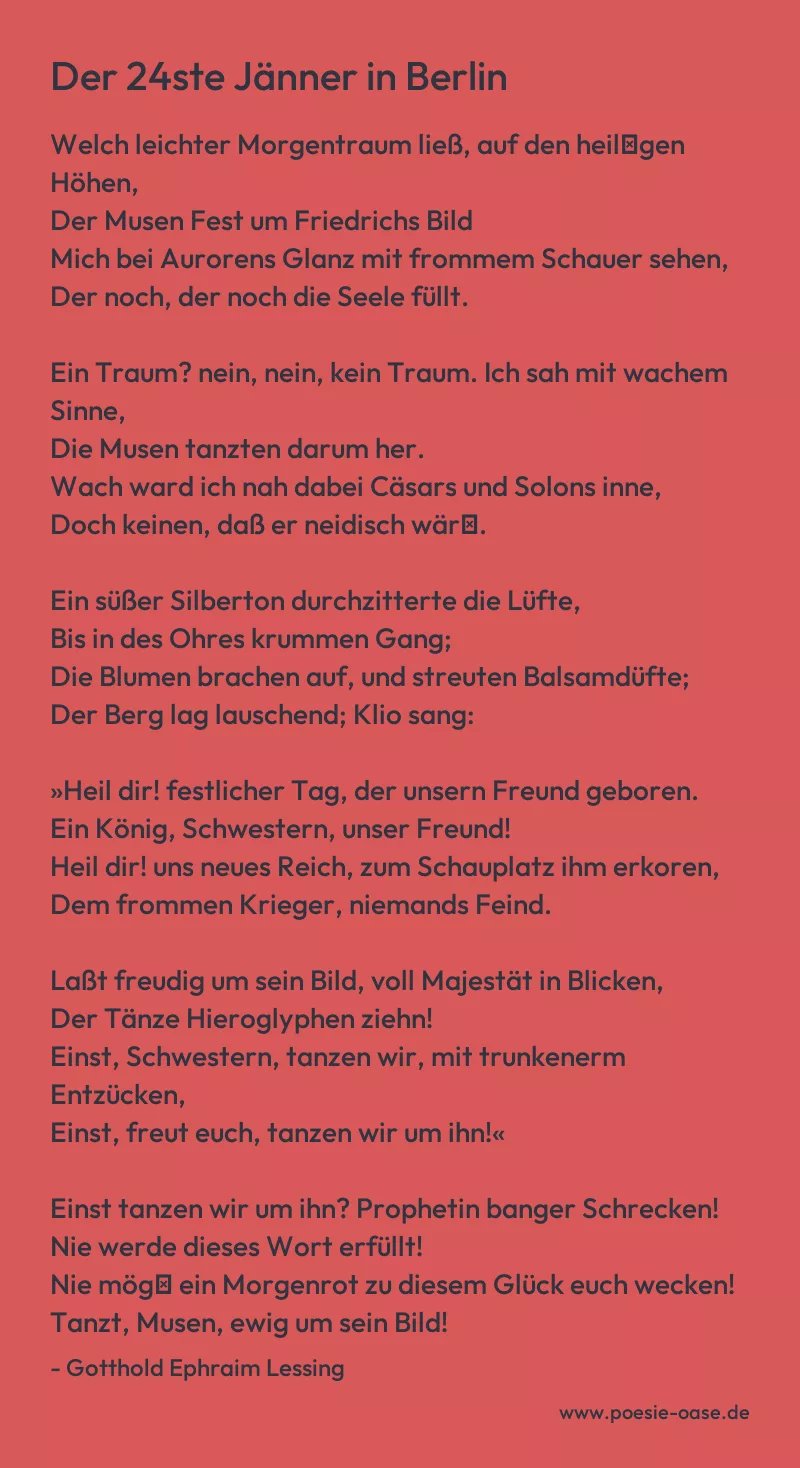

Welch leichter Morgentraum ließ, auf den heil′gen Höhen,

Der Musen Fest um Friedrichs Bild

Mich bei Aurorens Glanz mit frommem Schauer sehen,

Der noch, der noch die Seele füllt.

Ein Traum? nein, nein, kein Traum. Ich sah mit wachem Sinne,

Die Musen tanzten darum her.

Wach ward ich nah dabei Cäsars und Solons inne,

Doch keinen, daß er neidisch wär′.

Ein süßer Silberton durchzitterte die Lüfte,

Bis in des Ohres krummen Gang;

Die Blumen brachen auf, und streuten Balsamdüfte;

Der Berg lag lauschend; Klio sang:

»Heil dir! festlicher Tag, der unsern Freund geboren.

Ein König, Schwestern, unser Freund!

Heil dir! uns neues Reich, zum Schauplatz ihm erkoren,

Dem frommen Krieger, niemands Feind.

Laßt freudig um sein Bild, voll Majestät in Blicken,

Der Tänze Hieroglyphen ziehn!

Einst, Schwestern, tanzen wir, mit trunkenerm Entzücken,

Einst, freut euch, tanzen wir um ihn!«

Einst tanzen wir um ihn? Prophetin banger Schrecken!

Nie werde dieses Wort erfüllt!

Nie mög′ ein Morgenrot zu diesem Glück euch wecken!

Tanzt, Musen, ewig um sein Bild!