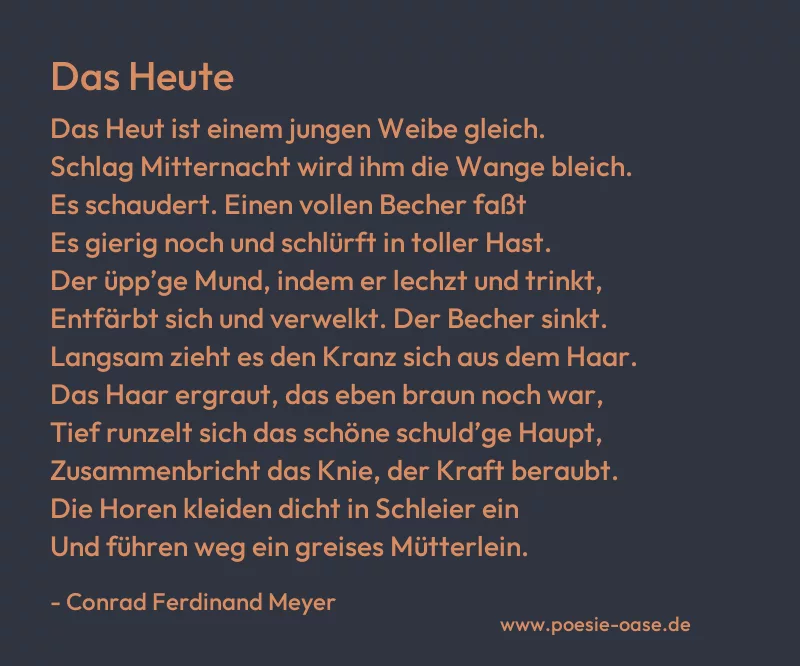

Das Heute

Das Heut ist einem jungen Weibe gleich.

Schlag Mitternacht wird ihm die Wange bleich.

Es schaudert. Einen vollen Becher faßt

Es gierig noch und schlürft in toller Hast.

Der üpp’ge Mund, indem er lechzt und trinkt,

Entfärbt sich und verwelkt. Der Becher sinkt.

Langsam zieht es den Kranz sich aus dem Haar.

Das Haar ergraut, das eben braun noch war,

Tief runzelt sich das schöne schuld’ge Haupt,

Zusammenbricht das Knie, der Kraft beraubt.

Die Horen kleiden dicht in Schleier ein

Und führen weg ein greises Mütterlein.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Das Heute“ von Conrad Ferdinand Meyer beschreibt auf eindrucksvolle Weise die Vergänglichkeit des Lebens und die schnelle Wandlung des Augenblicks. Zu Beginn wird das „Heute“ mit einem jungen Weib verglichen, was auf die Lebendigkeit, Frische und Kraft des gegenwärtigen Moments hinweist. Doch die schlagartige Wandlung zu Mitternacht, in der „die Wange bleich“ wird, symbolisiert den schnellen Verfall und die Veränderung des Augenblicks. Das „schauern“ und die „gierige“ Hast, mit der das „Heute“ den „vollen Becher“ ergreift und trinkt, weist auf den konsumierenden, unaufhaltsamen Verlauf der Zeit hin – ein Moment des Übermaßes und der Begierde, der jedoch sofort in die Vergänglichkeit übergeht.

Der „üpp’ge Mund“, der „lechzt und trinkt“, wird nach der Ekstase des Genusses unaufhaltsam „entfärbt“ und „verwelkt“. Diese Darstellung des physischen Verfalls spiegelt die unerbittliche Wirkung der Zeit wider, die selbst den vollen Genuss des Lebens entwertet. Es folgt die Darstellung der Zerstörung der äußeren Schönheit, als das „junge Weib“ sich den „Kranz“ aus dem Haar zieht und das einst „braune“ Haar nun „ergraut“. Die körperliche Entfaltung und der Verlust von Kraft werden durch das „Zusammenbrechen des Knies“ und das Bild des „schul’gen Hauptes“ weiter verstärkt, was den inneren und äußeren Zerfall unterstreicht.

Die letzte Zeile, in der „die Horen“ das „greise Mütterlein“ in Schleier hüllen, führt das Bild des Lebenskreislaufs zu einem tragischen Höhepunkt. Die Horen, in der griechischen Mythologie die Göttinnen der Zeit, die den Lebenszyklus bestimmen, kleiden die alte Frau ein, was den endgültigen Übergang von der Jugend zur Alter und zum Tod symbolisiert. Das „Mütterlein“, einst ein junges und lebendiges „Heute“, wird nun in den Schleier des Alters gehüllt und vom Lauf der Zeit hinweggeführt. Dieser Übergang verdeutlicht die Unaufhaltsamkeit der Zeit, die alles Leben, die Jugend und die Schönheit vergehen lässt, um es in die nächste Phase des Lebenszyklus überzuführen.

Insgesamt verdeutlicht das Gedicht die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens, die rasche Verwandlung des „Heute“ in das „Morgen“, das von Verfall und Tod geprägt ist. Die Zyklen von Leben, Genuss, Verfall und Tod sind untrennbar miteinander verbunden und werden durch die metaphorische Darstellung des „jungen Weibes“ zu einer eindrucksvollen Reflexion über den Fluss der Zeit und die unaufhaltsame Natur des Lebens.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.