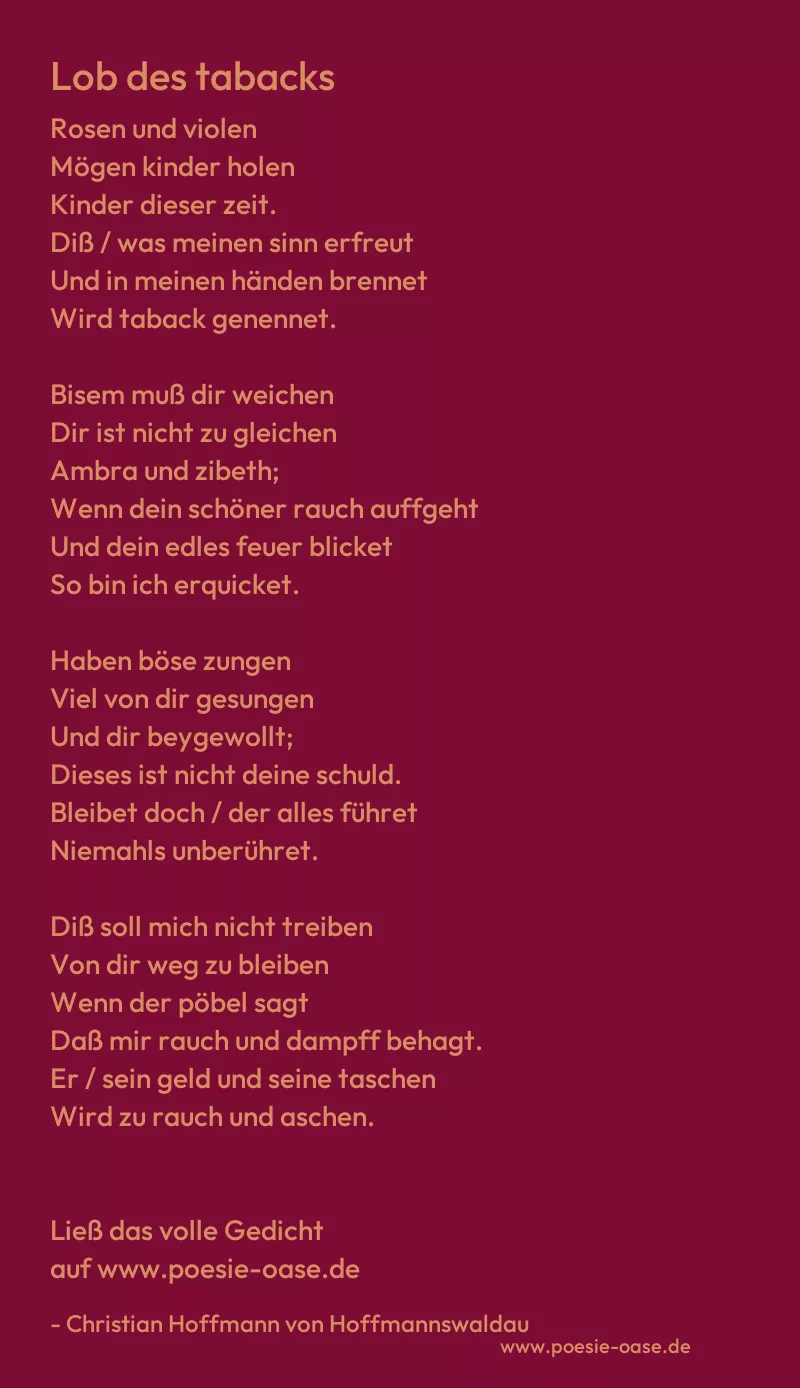

Lob des tabacks

Rosen und violen

Mögen kinder holen

Kinder dieser zeit.

Diß / was meinen sinn erfreut

Und in meinen händen brennet

Wird taback genennet.

Bisem muß dir weichen

Dir ist nicht zu gleichen

Ambra und zibeth;

Wenn dein schöner rauch auffgeht

Und dein edles feuer blicket

So bin ich erquicket.

Haben böse zungen

Viel von dir gesungen

Und dir beygewollt;

Dieses ist nicht deine schuld.

Bleibet doch / der alles führet

Niemahls unberühret.

Diß soll mich nicht treiben

Von dir weg zu bleiben

Wenn der pöbel sagt

Daß mir rauch und dampff behagt.

Er / sein geld und seine taschen

Wird zu rauch und aschen.

Nun so will ich trincken

Weil die sternen blincken

Und das grosse licht

Durch die düstren wolcken bricht;

Ja / des Phöbus güldner wagen

Soll mein rauchwerck tragen.

Venus wird nicht zürnen

Wenn auf ihre stirnen

Sich tabacks-rauch legt.

Ward sie doch auch nicht bewegt

Wenn Vulcan / das ungeheuer

Machte rauch und feuer.

Und vor andern allen

Wird der rauch gefallen

Dir / o krieges-gott.

Drum hat es auch keine noth

Wenn die sachen / so wir üben

Nur die götter lieben.

Nun / ihr lieben brüder

Thut / was wein und lieder

Itzt hat angestimmt.

Schaut! wie meine pfeiffe glimmt

Da doch meiner liebsten sinnen

Nicht so brennen können.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Lob des Tabacks“ von Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau ist ein heiteres, augenzwinkerndes Lobgedicht auf das Rauchen, genauer: auf den Tabakgenuss in Pfeifenform. In spielerischer Abgrenzung zu klassischen Themen wie Rosen, Veilchen oder der Liebe feiert das lyrische Ich hier das Rauchen als Quelle sinnlicher Freude, innerer Erquickung und sogar spiritueller Erhebung.

Bereits in der ersten Strophe wird klar, dass sich der Sprecher bewusst vom konventionellen Geschmack absetzt. Rosen und Veilchen sind für Kinder – der reife Genießer widmet sich dem Tabak, der „in meinen Händen brennet“ und den „Sinn erfreut“. Diese bewusste Abgrenzung gegenüber kindlicher oder gesellschaftlich akzeptierter Ästhetik ist typisch für barocke Dichtung, die gerne mit Gegensätzen spielt. Der Tabakrauch wird als edel und belebend dargestellt, als etwas, das selbst kostbare Düfte wie Ambra oder Zibet übertrifft.

Zugleich verteidigt das lyrische Ich den Tabak gegen seine Kritiker. „Böse Zungen“ mögen ihn verunglimpfen, doch das sei keine Schuld des Tabaks selbst – vielmehr ist die negative Bewertung Teil einer allgemeinen Heuchelei, gegen die sich der Sprecher mit Selbstironie und Trotz stellt. Diese Haltung spiegelt ein libertäres Lebensgefühl wider, das sich nicht von der Meinung des „Pöbels“ beeindrucken lässt. Die Pointe, dass letztlich alles – Geld, Besitz, selbst die Kritiker – zu „Rauch und Aschen“ wird, enthält eine augenzwinkernde Vanitas-Anspielung.

Im weiteren Verlauf wird das Rauchen sogar in den mythisch-göttlichen Bereich erhoben. Der Rauch soll bis zum Sonnenwagen des „Phöbus“ (Apollon) steigen, Venus wird den Rauch auf ihrer Stirn dulden, und selbst Vulcan, der Gott des Feuers, diente als Vorbild für das „Rauch- und Feuerwerk“. Diese mythologischen Bezüge verleihen dem Tabakrauchen eine fast kultische Dimension: Nicht nur ist es Genuss, sondern auch eine Form der Verbindung mit dem Göttlichen – besonders dem Kriegsgott Mars, der für das kämpferische, maskuline Prinzip steht.

In der letzten Strophe findet das Gedicht in einer geselligen, fast trunkenen Stimmung seinen Abschluss. Der Tabak wird gleichgestellt mit „Wein und Liedern“, den klassischen Zutaten barocker Lebensfreude. Die glimmende Pfeife ist sichtbares Zeichen dieser Lust – selbst stärker als das Begehren nach der Geliebten. Damit setzt Hoffmannswaldau ein ironisches, aber auch selbstbewusstes Zeichen für individuelle Freiheit, Genussfähigkeit und das Recht, gegen den Geschmack der Mehrheit zu leben.

„Lob des Tabacks“ ist somit weit mehr als nur eine Laune – es ist ein geistreiches, kultiviertes Gedicht, das Lebenskunst, Selbstbehauptung und poetische Verspieltheit in barocker Manier vereint.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.