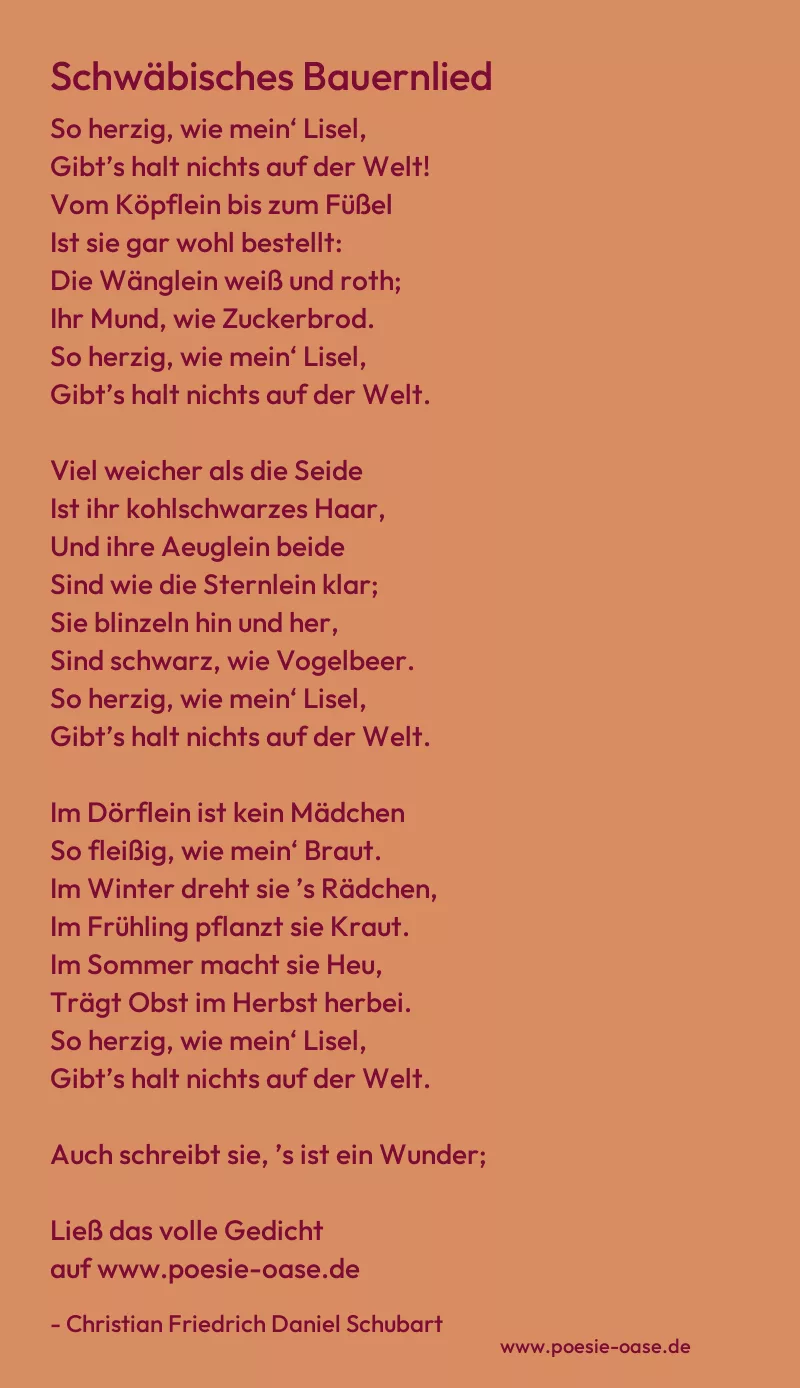

So herzig, wie mein‘ Lisel,

Gibt’s halt nichts auf der Welt!

Vom Köpflein bis zum Füßel

Ist sie gar wohl bestellt:

Die Wänglein weiß und roth;

Ihr Mund, wie Zuckerbrod.

So herzig, wie mein‘ Lisel,

Gibt’s halt nichts auf der Welt.

Viel weicher als die Seide

Ist ihr kohlschwarzes Haar,

Und ihre Aeuglein beide

Sind wie die Sternlein klar;

Sie blinzeln hin und her,

Sind schwarz, wie Vogelbeer.

So herzig, wie mein‘ Lisel,

Gibt’s halt nichts auf der Welt.

Im Dörflein ist kein Mädchen

So fleißig, wie mein‘ Braut.

Im Winter dreht sie ’s Rädchen,

Im Frühling pflanzt sie Kraut.

Im Sommer macht sie Heu,

Trägt Obst im Herbst herbei.

So herzig, wie mein‘ Lisel,

Gibt’s halt nichts auf der Welt.

Auch schreibt sie, ’s ist ein Wunder;

Jüngst schickt sie mir ’nen Brief,

Daß mir die Backen ‚runter

Das helle Wasser lief.

Liest sie in der Postill,

So bin ich mäuschenstill.

So herzig, wie mein‘ Lisel,

Gibt’s halt nichts auf der Welt.

Ihr sollt sie tanzen sehen,

Das traute Liselein!

Sie hüpft und kann sich drehen,

Als wie ein Wieselein;

Doch schleift und tanzt sie dir

Am liebsten nur mit mir.

So herzig, wie mein‘ Lisel,

Gibt’s halt nichts auf der Welt.

O, traute Lisel! länger

Renn‘ ich nicht hin und her,

Es wird mir immer bänger;

Wenn doch die Hochzeit wär‘!

Im ganzen Schwabenland

Kriegst keine treu’re Hand.

O du, mein‘ traute Lisel,

Wenn doch die Hochzeit wär‘!