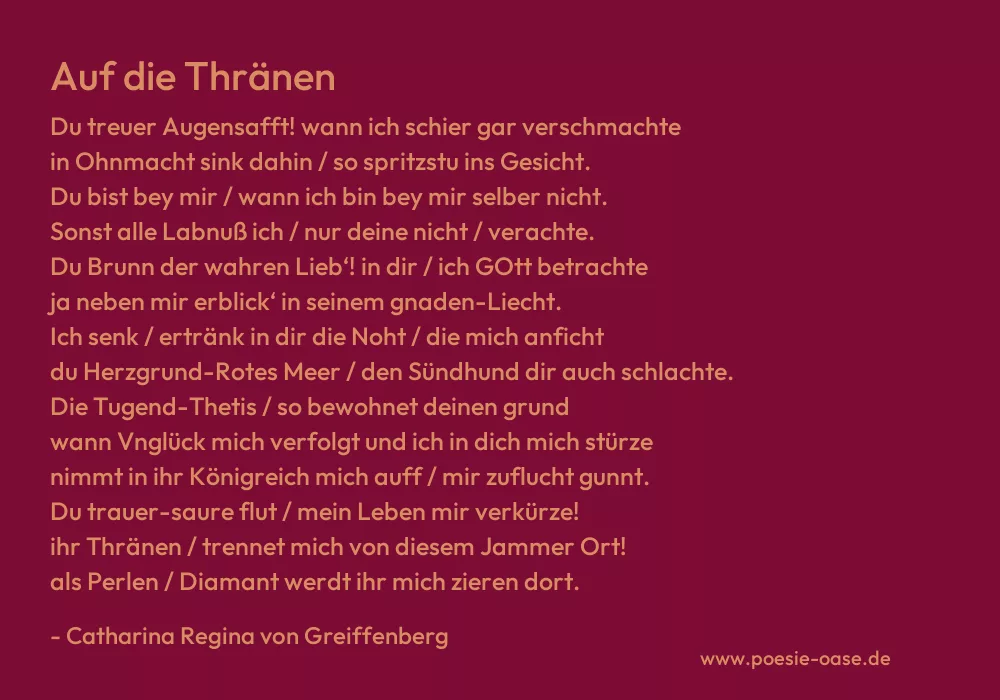

Auf die Thränen

Du treuer Augensafft! wann ich schier gar verschmachte

in Ohnmacht sink dahin / so spritzstu ins Gesicht.

Du bist bey mir / wann ich bin bey mir selber nicht.

Sonst alle Labnuß ich / nur deine nicht / verachte.

Du Brunn der wahren Lieb‘! in dir / ich GOtt betrachte

ja neben mir erblick‘ in seinem gnaden-Liecht.

Ich senk / ertränk in dir die Noht / die mich anficht

du Herzgrund-Rotes Meer / den Sündhund dir auch schlachte.

Die Tugend-Thetis / so bewohnet deinen grund

wann Vnglück mich verfolgt und ich in dich mich stürze

nimmt in ihr Königreich mich auff / mir zuflucht gunnt.

Du trauer-saure flut / mein Leben mir verkürze!

ihr Thränen / trennet mich von diesem Jammer Ort!

als Perlen / Diamant werdt ihr mich zieren dort.

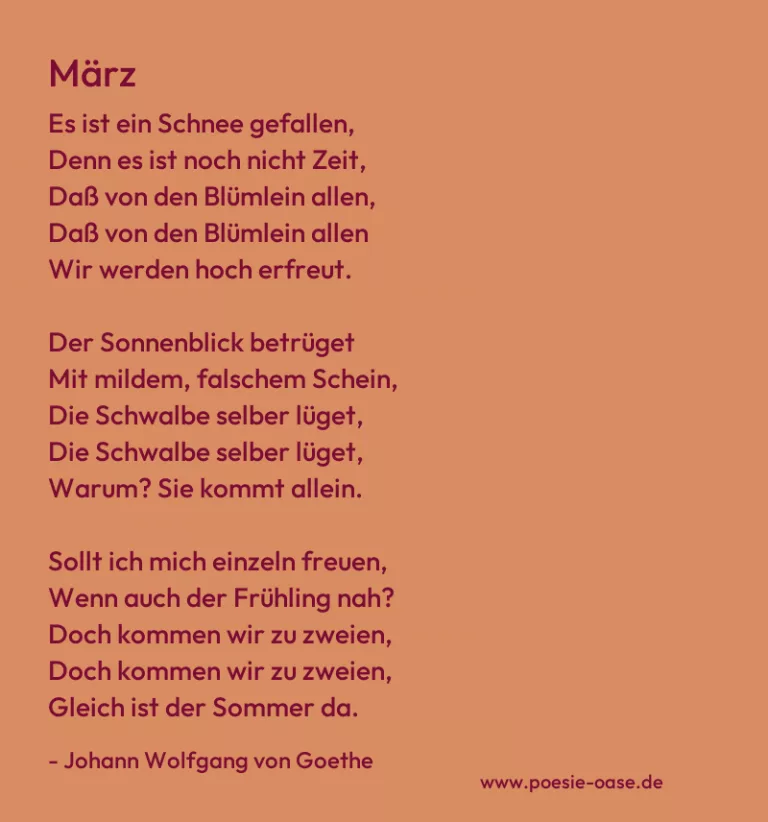

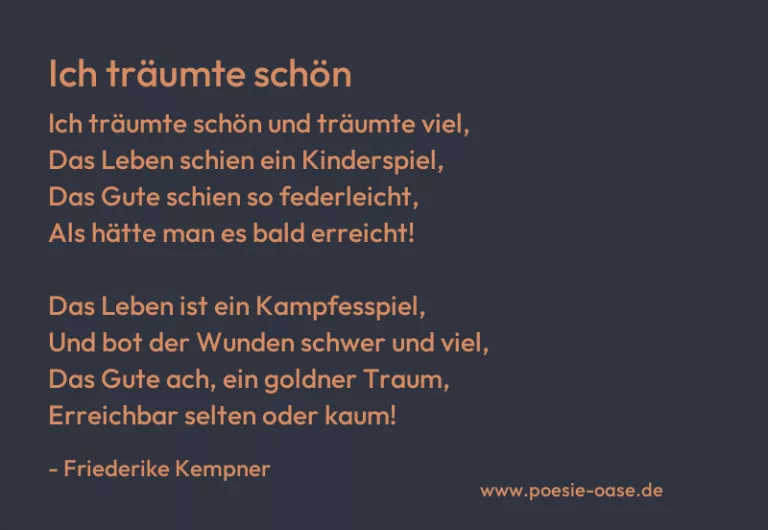

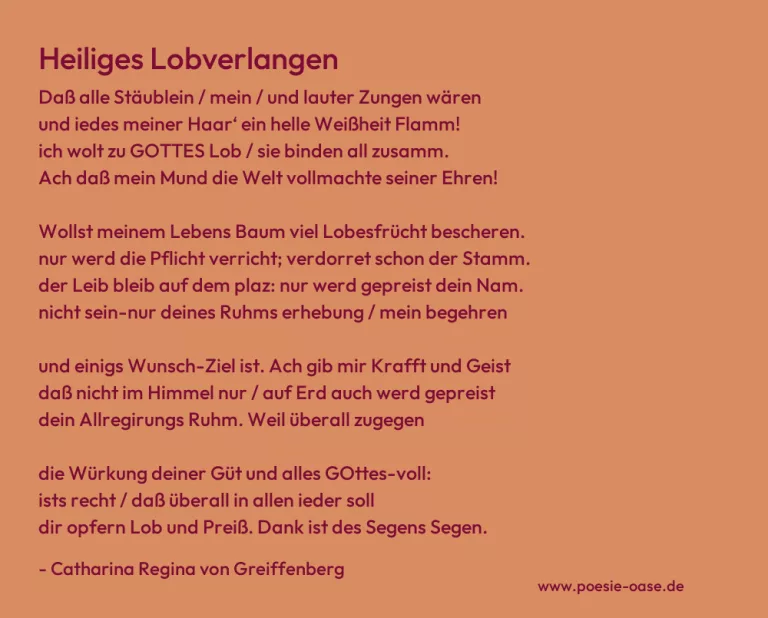

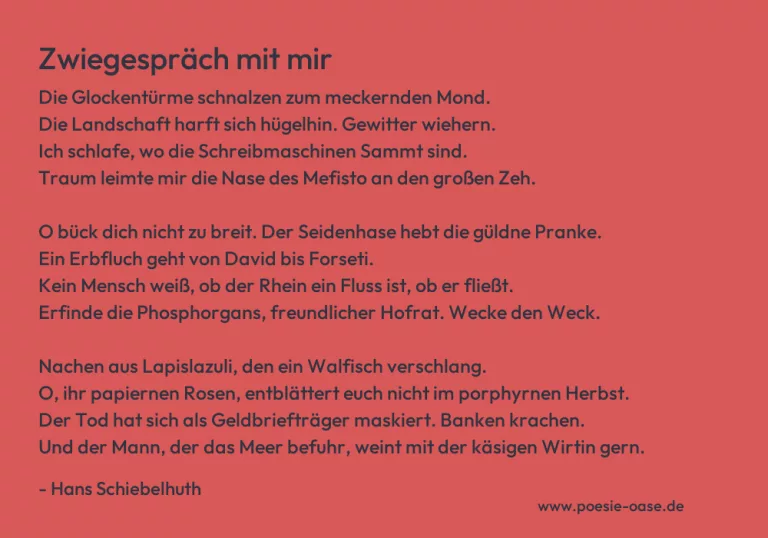

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Sonett „Auf die Thränen“ von Catharina Regina von Greiffenberg ist eine tief religiöse Betrachtung über die Bedeutung der Tränen als Ausdruck innerer Not, aber auch als Mittel der Läuterung und Gotteserfahrung. Die Sprecherin sieht ihre Tränen nicht nur als Zeichen von Leid, sondern als heilige Flüssigkeit, die sie mit Gott verbindet und ihre Seele reinigt.

In der ersten Strophe spricht sie die Tränen direkt an und bezeichnet sie als „treuen Augensafft“, der ihr Beistand leistet, selbst wenn sie in Ohnmacht fällt. Während sie sich in anderen weltlichen Freuden nicht verliert, verachtet sie die eigenen Tränen nicht – im Gegenteil, sie erkennt in ihnen eine tiefere Wahrheit. Sie werden zum „Brunn der wahren Lieb’“, in dem sie Gott betrachten kann, der ihr durch sein „gnaden-Liecht“ nahe ist. Diese enge Verbindung zwischen Schmerz und göttlicher Gnade ist ein zentrales Motiv barocker Frömmigkeit.

Die zweite Strophe vertieft diesen Gedanken, indem die Tränen mit dem „Herzgrund-Roten Meer“ verglichen werden. Die Anspielung auf das Rote Meer, das sich für die Israeliten teilte, könnte hier als ein Sinnbild für den Übergang von der Not zur Erlösung verstanden werden. Auch die „Tugend-Thetis“ – eine mythologische Anspielung auf die Meeresgöttin Thetis – wird als Schutzfigur erwähnt, die in Zeiten des Unglücks Zuflucht gewährt. Hier verschmelzen christliche und antike Vorstellungen zu einem Bild des Trostes und der Reinigung.

Die letzten Verse steigern sich in eine fast ekstatische Vision: Die Tränen sind nicht nur Ausdruck des irdischen Leids, sondern auch der Sehnsucht nach Erlösung. Sie sollen das Leben verkürzen und die Sprecherin von dieser „Jammer-Welt“ trennen. Doch in der göttlichen Sphäre werden die vergossenen Tränen nicht mehr als Zeichen von Schmerz, sondern als wertvolle Perlen und Diamanten erscheinen. Damit verwandelt das Gedicht den Kummer in eine kostbare spirituelle Erfahrung, die letztlich zur Vereinigung mit Gott führt.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.