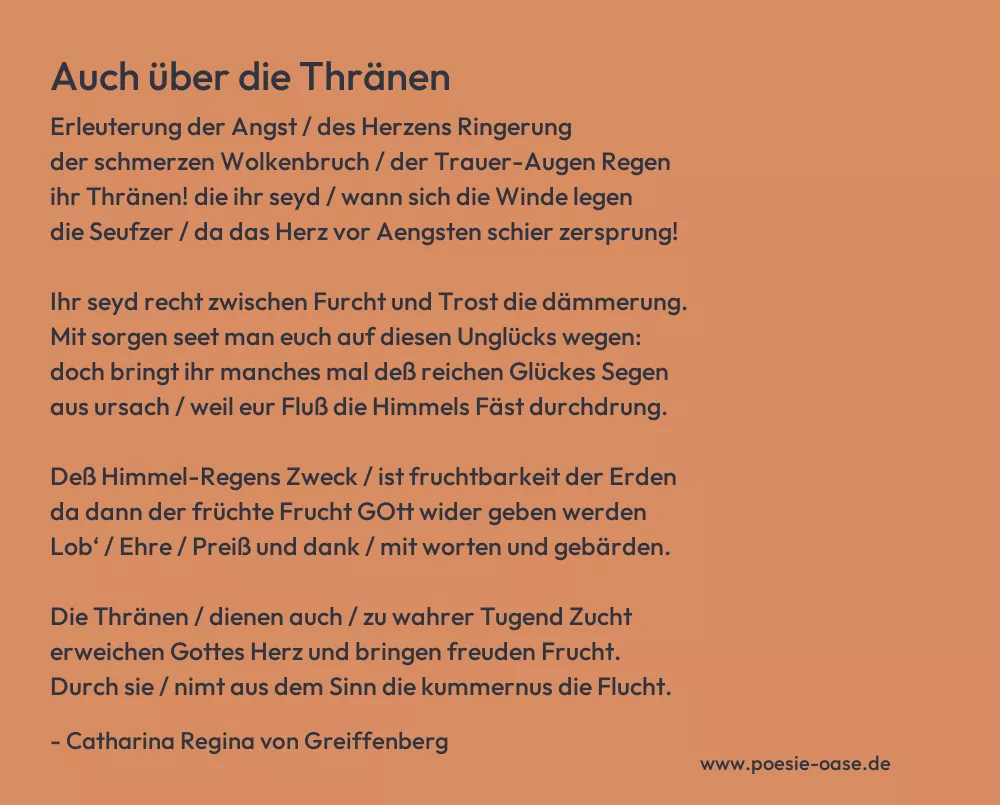

Auch über die Thränen

Erleuterung der Angst / des Herzens Ringerung

der schmerzen Wolkenbruch / der Trauer-Augen Regen

ihr Thränen! die ihr seyd / wann sich die Winde legen

die Seufzer / da das Herz vor Aengsten schier zersprung!

Ihr seyd recht zwischen Furcht und Trost die dämmerung.

Mit sorgen seet man euch auf diesen Unglücks wegen:

doch bringt ihr manches mal deß reichen Glückes Segen

aus ursach / weil eur Fluß die Himmels Fäst durchdrung.

Deß Himmel-Regens Zweck / ist fruchtbarkeit der Erden

da dann der früchte Frucht GOtt wider geben werden

Lob‘ / Ehre / Preiß und dank / mit worten und gebärden.

Die Thränen / dienen auch / zu wahrer Tugend Zucht

erweichen Gottes Herz und bringen freuden Frucht.

Durch sie / nimt aus dem Sinn die kummernus die Flucht.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Sonett „Auch über die Thränen“ von Catharina Regina von Greiffenberg betrachtet Tränen nicht nur als Ausdruck von Leid, sondern auch als Mittel der Reinigung und spirituellen Erneuerung. Tränen stehen hier an der Schwelle zwischen Angst und Trost, zwischen irdischem Schmerz und himmlischer Hoffnung.

In der ersten Strophe beschreibt die Dichterin Tränen als einen „Wolkenbruch der Schmerzen“ und einen „Trauer-Augen Regen“. Sie entstehen nach einem Sturm der Emotionen – wenn sich die „Winde legen“ –, also nach heftigen Seufzern und einer inneren Zerreißprobe des Herzens. Tränen werden somit als Ergebnis großer innerer Kämpfe dargestellt, die zwischen Verzweiflung und Hoffnung schwanken.

Die zweite Strophe verleiht den Tränen eine höhere Bedeutung: Obwohl sie mit Sorgen verbunden sind, können sie auch Glück bringen, da ihr Fluss die „Himmels Fäst durchdrung“. Diese Vorstellung verweist auf den barocken Glauben, dass Tränen eine Verbindung zu Gott herstellen können, da sie als ehrliche Zeichen der Demut und Buße gelten. Ähnlich wie der Regen die Erde fruchtbar macht, bringen Tränen spirituelle Reife hervor – eine Verbindung von Naturbild und göttlicher Ordnung, die typisch für die barocke Lyrik ist.

Die letzte Strophe führt diesen Gedanken weiter: Tränen fördern die „wahre Tugend“, indem sie Gottes Herz erweichen und die Seele reinigen. Sie lassen die „Freuden Frucht“ wachsen, indem sie den Menschen von seinen Kummergedanken befreien. Damit erscheint das Weinen nicht mehr als Zeichen von Schwäche, sondern als notwendiger Prozess der seelischen Läuterung und des Trostes. Das Gedicht verwandelt so menschliches Leid in eine Quelle göttlicher Gnade und spiritueller Kraft.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.