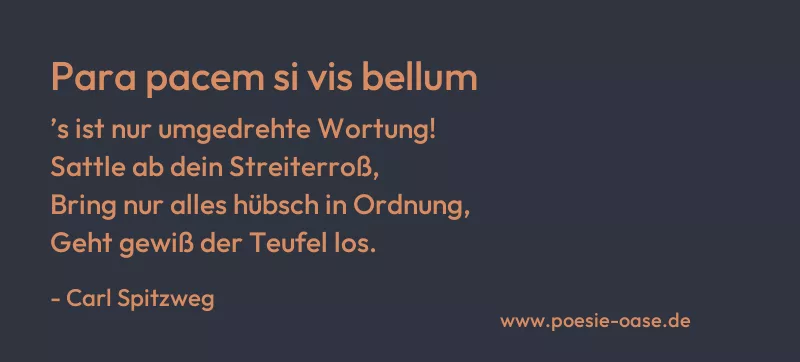

’s ist nur umgedrehte Wortung!

Sattle ab dein Streiterroß,

Bring nur alles hübsch in Ordnung,

Geht gewiß der Teufel los.

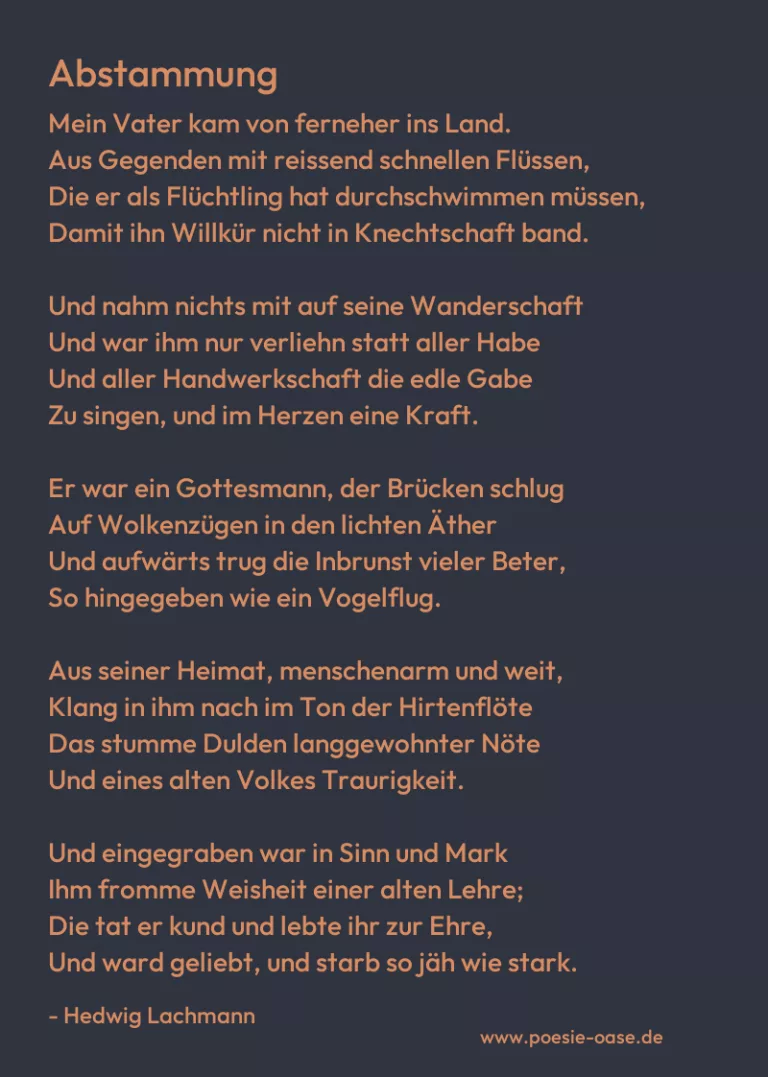

Abstammung

- Gemeinfrei

- Glaube & Spiritualität

- Harmonie

’s ist nur umgedrehte Wortung!

Sattle ab dein Streiterroß,

Bring nur alles hübsch in Ordnung,

Geht gewiß der Teufel los.

Das Gedicht „Para pacem si vis bellum“ von Carl Spitzweg spielt mit der bekannten lateinischen Wendung „Si vis pacem, para bellum“, was „Wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor“ bedeutet. Spitzweg dreht diesen Spruch um und nimmt eine ironische Haltung ein, indem er die scheinbar ernsten Worte ins Lächerliche zieht. Die Aufforderung, das „Streiterroß“ abzusatteln und „alles in Ordnung zu bringen“, impliziert, dass der Kriegsruf sich in den absurden Ratschlag verwandelt, etwas zu tun, was nur mehr Chaos zur Folge hat.

Die Sprache des Gedichts ist humorvoll und paradox, da sie eine ernsthafte philosophische Aussage durch die Perspektive einer übertriebenen Ordnungsmacht konterkariert. Der „Teufel“ symbolisiert dabei das Unheil, das durch eine zu starre oder engstirnige Haltung erzeugt wird. Das Gedicht zeigt auf, dass der Versuch, durch Krieg Frieden zu erlangen, in einem unerwünschten Chaos endet. Dies wird durch den überraschenden und unpassenden Schluss, dass „der Teufel losgeht“, verdeutlicht.

Spitzweg verwendet hier eine ironische Wendung, um auf die Widersprüchlichkeit und Gefahr von Überlegungen hinzuweisen, die Krieg als Mittel zur Friedenssicherung sehen. Der Humor und die spöttische Kritik an solchen Ideen machen das Gedicht zu einer scharfsinnigen Reflexion über den Wert von Gewalt und die Dummheit, die in der Annahme liegt, Krieg könne Frieden schaffen. Durch diese humorvolle Darstellungsweise wird eine ernste Botschaft mit einem Augenzwinkern vermittelt.

Insgesamt bietet das Gedicht eine kurze, aber treffende Gesellschaftskritik, indem es den falschen Glauben an die Effektivität von Gewalt zur Konfliktlösung aufs Korn nimmt und die Absurdität der umgekehrten Philosophie humorvoll herausstellt.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.