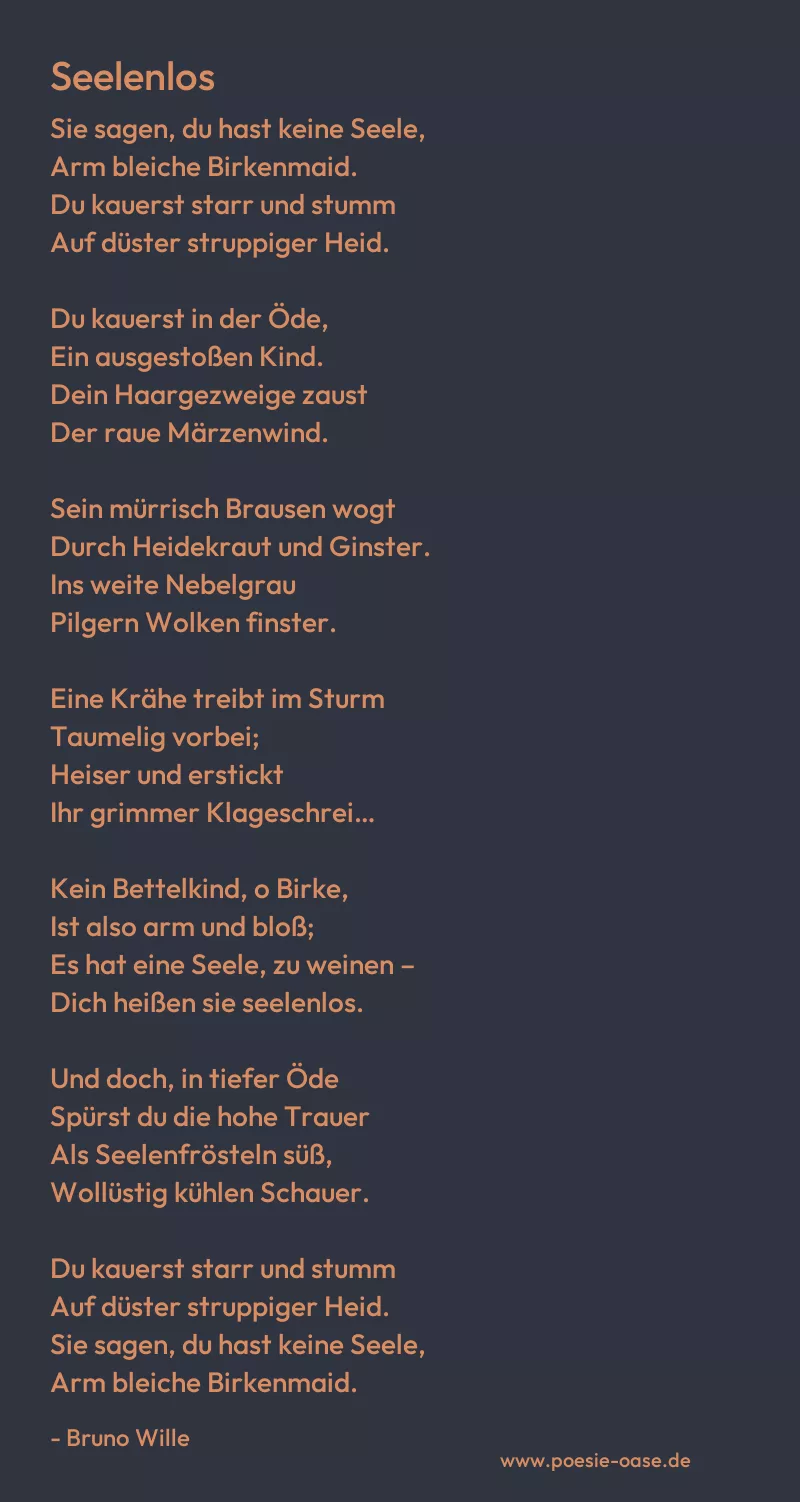

Seelenlos

Sie sagen, du hast keine Seele,

Arm bleiche Birkenmaid.

Du kauerst starr und stumm

Auf düster struppiger Heid.

Du kauerst in der Öde,

Ein ausgestoßen Kind.

Dein Haargezweige zaust

Der raue Märzenwind.

Sein mürrisch Brausen wogt

Durch Heidekraut und Ginster.

Ins weite Nebelgrau

Pilgern Wolken finster.

Eine Krähe treibt im Sturm

Taumelig vorbei;

Heiser und erstickt

Ihr grimmer Klageschrei…

Kein Bettelkind, o Birke,

Ist also arm und bloß;

Es hat eine Seele, zu weinen –

Dich heißen sie seelenlos.

Und doch, in tiefer Öde

Spürst du die hohe Trauer

Als Seelenfrösteln süß,

Wollüstig kühlen Schauer.

Du kauerst starr und stumm

Auf düster struppiger Heid.

Sie sagen, du hast keine Seele,

Arm bleiche Birkenmaid.

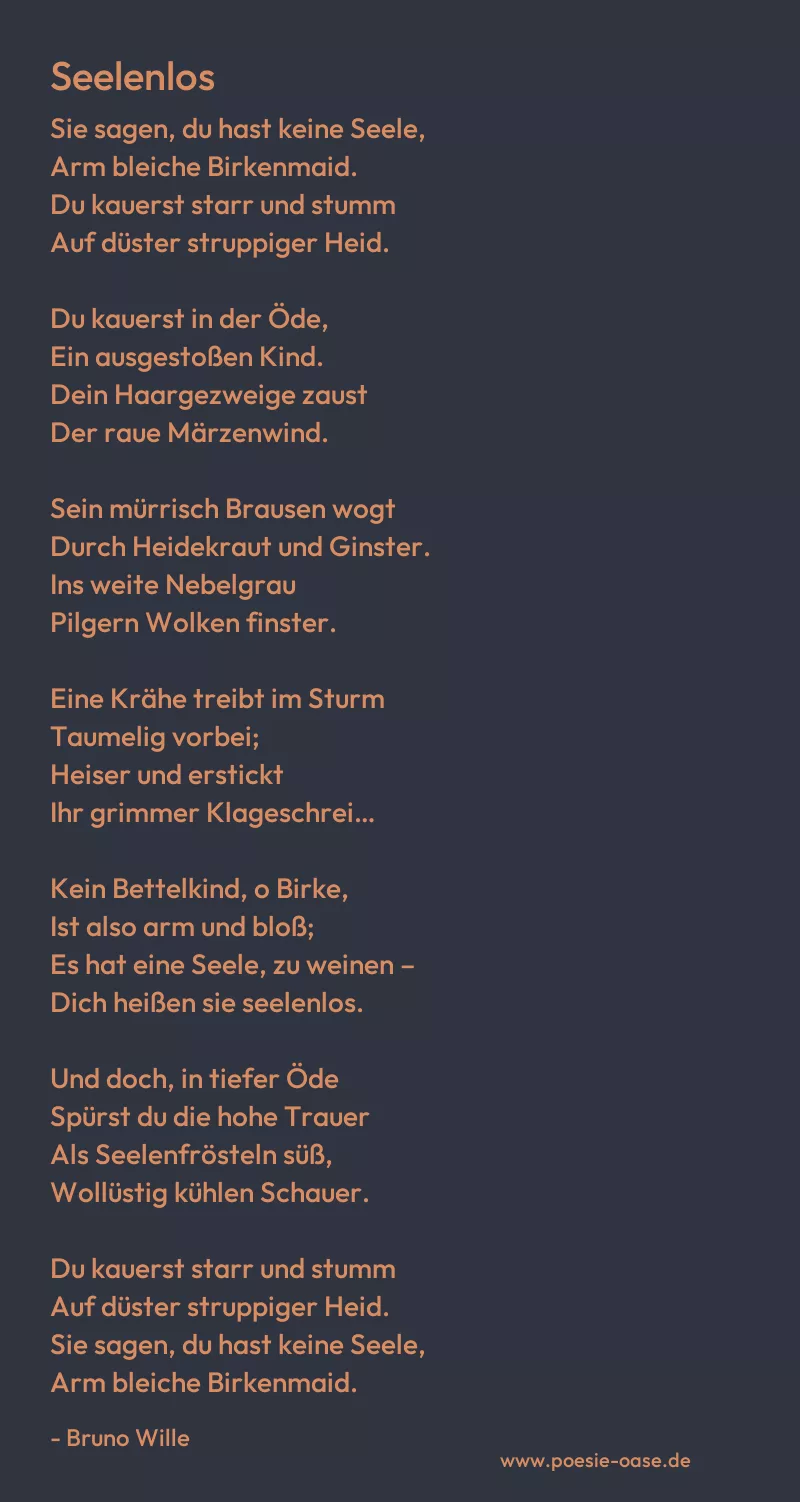

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Seelenlos“ von Bruno Wille beschreibt die emotionale Isolation und den existenziellen Zustand einer Birke, die in der düsteren Landschaft der Heide verharrt. Im ersten Abschnitt wird die Birke als „bleiche Birkenmaid“ vorgestellt, die von der Gesellschaft als „seelenlos“ betrachtet wird. Diese Perspektive spiegelt den Blick auf das vermeintlich „Leblose“, das in seiner Stille und Isolation missverstanden wird. Das Bild der Birke, die „kauernd“ und „starr“ auf der „düsteren Heid“ sitzt, verstärkt das Gefühl der Einsamkeit und der Abwesenheit von Leben.

Im weiteren Verlauf des Gedichts wird die Natur als unbarmherzig und chaotisch dargestellt. Der „raue Märzenwind“ und das „mürrische Brausen“ verdeutlichen die Unwirtlichkeit und die kalte Gewalt der Umwelt. Die Birke, von der der Gedichtszustand ausgeht, wird als „ausgestoßenes Kind“ gesehen, ein Symbol für die Verlorenheit und die Wehmut, die in der Natur zu finden sind. Die Krähe, die „taumelig“ und „heiser“ vorbeifliegt, verstärkt die Atmosphäre der Verzweiflung und des unausweichlichen Schmerzes, der das Bild der Natur durchzieht.

Die Wiederholung der Zeilen „Du kauerst starr und stumm / Auf düster struppiger Heid“ und „Sie sagen, du hast keine Seele“ verstärkt die Trauer und das Gefühl der Entfremdung, das die Birke durchlebt. Sie wird von der Welt der Menschen als seelenlos abgetan, doch das Gedicht spricht dem Baum eine tiefere, unbekannte Seele zu. In der „tieferen Öde“ empfindet die Birke eine „hohe Trauer“, die in einem „Seelenfrösteln“ endet, das die Süße des Schmerzes mit einer fast lustvollen Dimension des Schauders vereint.

Die Birke, die in der Gesellschaft der Menschen keine Seele zu haben scheint, erlebt dennoch eine Form von existenzieller Wahrnehmung und Trauer. Wille lässt den Leser mit dem Gedanken zurück, dass es gerade in der vermeintlichen Seelenlosigkeit eine verborgene Tiefe gibt, die in der Isolation und den harten Bedingungen der Natur zum Ausdruck kommt. Das Gedicht verwebt diese Einsamkeit mit einer fast mystischen Qualität und stellt in Frage, was wirklich „seelenlos“ ist.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.