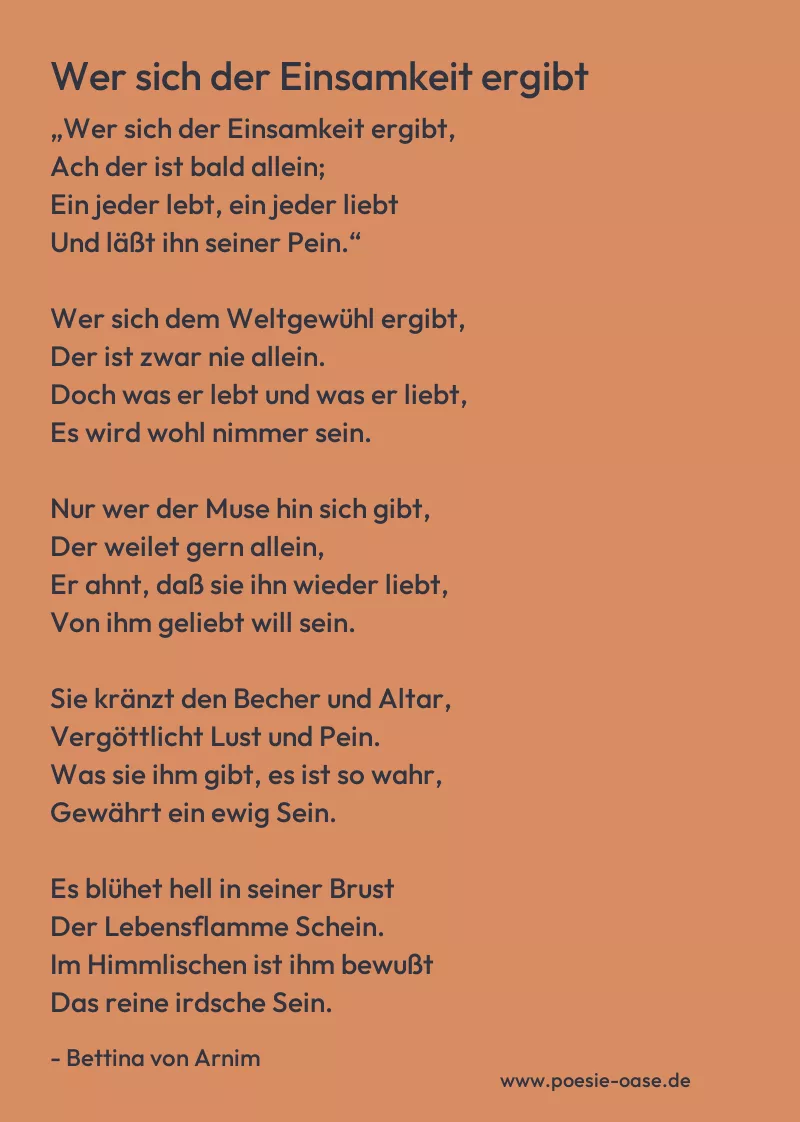

Wer sich der Einsamkeit ergibt

„Wer sich der Einsamkeit ergibt,

Ach der ist bald allein;

Ein jeder lebt, ein jeder liebt

Und läßt ihn seiner Pein.“

Wer sich dem Weltgewühl ergibt,

Der ist zwar nie allein.

Doch was er lebt und was er liebt,

Es wird wohl nimmer sein.

Nur wer der Muse hin sich gibt,

Der weilet gern allein,

Er ahnt, daß sie ihn wieder liebt,

Von ihm geliebt will sein.

Sie kränzt den Becher und Altar,

Vergöttlicht Lust und Pein.

Was sie ihm gibt, es ist so wahr,

Gewährt ein ewig Sein.

Es blühet hell in seiner Brust

Der Lebensflamme Schein.

Im Himmlischen ist ihm bewußt

Das reine irdsche Sein.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Wer sich der Einsamkeit ergibt“ von Bettina von Arnim setzt sich mit verschiedenen Formen der Lebenshaltung auseinander und stellt dabei die Hingabe an die Muse – also an Kunst, Dichtung oder geistige Inspiration – als höchste Form des Seins dar. In vier klar aufgebauten Strophen kontrastiert das lyrische Ich zunächst die Einsamkeit mit der Geselligkeit, bevor es in der zweiten Hälfte die Einsamkeit in Verbindung mit der schöpferischen Kraft der Muse als Quelle wahrer Erfüllung deutet.

Die ersten beiden Strophen zeigen die Ambivalenz menschlicher Existenz: Wer sich der Einsamkeit hingibt, leidet zunächst an Isolation, an einem Schmerz, der von der Welt nicht geteilt wird. Umgekehrt ist der Mensch, der sich dem „Weltgewühl“ hingibt, zwar nie allein, doch bleibt sein Leben oberflächlich – „was er lebt und was er liebt, / es wird wohl nimmer sein“. Hier spricht eine tiefe Skepsis gegenüber bloßer Geselligkeit und gesellschaftlicher Betriebsamkeit, die keine bleibende Substanz schafft.

Erst in der dritten Strophe vollzieht sich die Wendung: Die Einsamkeit wird dann fruchtbar, wenn sie mit der Hingabe an die Muse verbunden ist. Die Muse erscheint als eine fast göttliche Kraft, die in der Einsamkeit nicht nur Trost, sondern auch Liebe, Inspiration und Rückbindung an ein höheres Sein bietet. In der Verbindung mit ihr verwandelt sich das Leid in schöpferische Energie, „sie kränzt den Becher und Altar, / vergöttlicht Lust und Pein“. Hier wird deutlich, dass das Schöpferische nicht nur ein Ausweg aus der Einsamkeit ist, sondern eine Form von spiritueller Transzendenz ermöglicht.

Die letzte Strophe hebt diesen Gedanken ins Metaphysische: Der „Lebensflamme Schein“ blüht in der Brust desjenigen, der sich der Muse öffnet. Das Gedicht endet mit einer harmonischen Verschmelzung von Irdischem und Himmlischem – das „reine irdsche Sein“ wird in der göttlichen Sphäre des Bewusstseins verankert. So zeichnet das Gedicht einen Weg von der schmerzhaften Einsamkeit über oberflächliche Gesellschaft bis zur spirituellen Erfüllung durch schöpferische, musegeleitete Einkehr.

Bettina von Arnim gelingt es, in klaren, fast volksliedhaft anmutenden Versen eine tief philosophische Idee zu formulieren: Wahres Leben und wahre Liebe wurzeln nicht in äußeren Umständen, sondern im inneren, schöpferischen Erleben, das durch die Muse vermittelt wird.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.