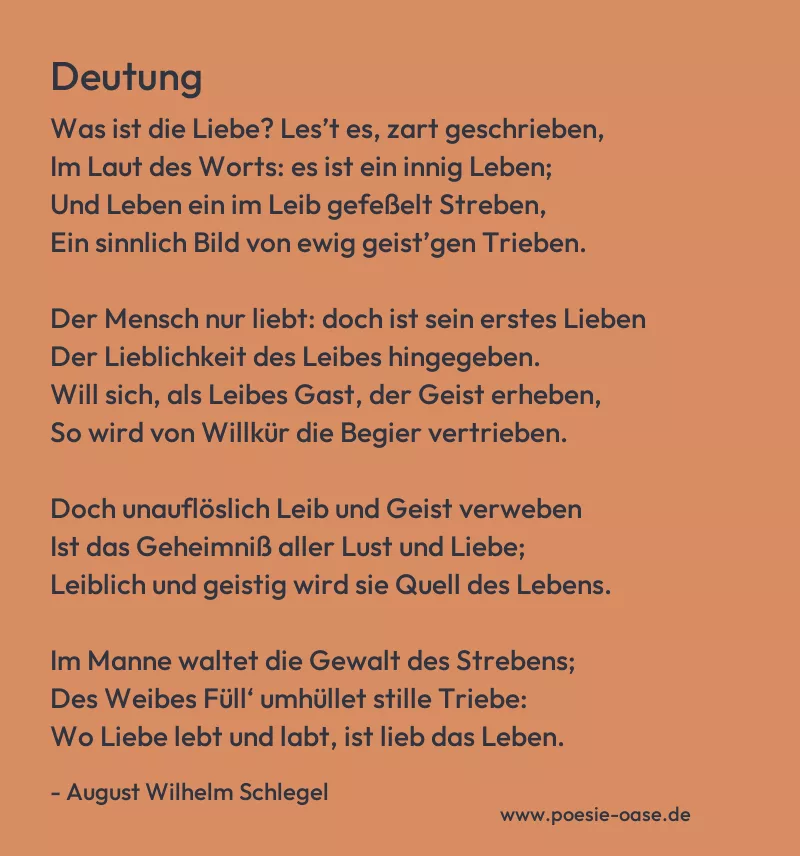

Deutung

Was ist die Liebe? Les’t es, zart geschrieben,

Im Laut des Worts: es ist ein innig Leben;

Und Leben ein im Leib gefeßelt Streben,

Ein sinnlich Bild von ewig geist’gen Trieben.

Der Mensch nur liebt: doch ist sein erstes Lieben

Der Lieblichkeit des Leibes hingegeben.

Will sich, als Leibes Gast, der Geist erheben,

So wird von Willkür die Begier vertrieben.

Doch unauflöslich Leib und Geist verweben

Ist das Geheimniß aller Lust und Liebe;

Leiblich und geistig wird sie Quell des Lebens.

Im Manne waltet die Gewalt des Strebens;

Des Weibes Füll‘ umhüllet stille Triebe:

Wo Liebe lebt und labt, ist lieb das Leben.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Deutung“ von August Wilhelm Schlegel reflektiert die komplexe Beziehung zwischen Körper und Geist, Liebe und Leben, und wie diese Kräfte miteinander in Wechselwirkung stehen. Schlegel befasst sich mit der Liebe als einem dynamischen, vielschichtigen Prozess, der sowohl körperliche als auch geistige Dimensionen umfasst.

Zu Beginn des Gedichts definiert der Sprecher die Liebe als „inniges Leben“, das im Klang des Wortes selbst zu finden ist. Die Liebe wird hier als ein tiefes, lebendiges Streben beschrieben, das im Körper verwurzelt ist, aber von einem höheren, geistigen Antrieb gelenkt wird. Schlegel sieht die Liebe als eine Verbindung zwischen dem physischen Körper und den „ewig geistigen Trieben“, was darauf hindeutet, dass die Liebe nicht nur eine sinnliche, sondern auch eine spirituelle und tiefere Dimension besitzt. Die Liebe ist damit ein Ausdruck des menschlichen Strebens, das sowohl im Körper als auch im Geist existiert.

Im weiteren Verlauf des Gedichts wird die Entwicklung der Liebe beschrieben: Zunächst richtet sich die Liebe des Menschen auf das „Leibliche“, was auf den körperlichen Aspekt von Liebe und Begehren hinweist. Doch der Geist, der als „Leibes Gast“ bezeichnet wird, strebt danach, sich zu erheben und sich von der bloßen körperlichen Begierde zu befreien. Schlegel beschreibt dies als einen Prozess, bei dem die „Willkür“ der Begierde überwunden wird, um die Liebe zu einer höheren, geistigen Ebene zu führen. Dieser Wechsel von der körperlichen Begierde zu einer geistigen Erhebung zeigt den inneren Konflikt, der in der menschlichen Liebe liegt – zwischen den sinnlichen und geistigen Aspekten der Liebe.

Der „unauflösliche“ Zusammenhang von Körper und Geist wird als das „Geheimnis aller Lust und Liebe“ beschrieben. Schlegel betont, dass wahre Liebe und Lust nur dann existieren können, wenn beide Elemente miteinander verwoben sind. Liebe ist also nicht nur ein körperliches Verlangen oder ein geistiges Gefühl, sondern eine ganzheitliche Erfahrung, die beide Aspekte des Menschen in Einklang bringt. Die Verbindung von Leib und Geist ist die Quelle des Lebens und der Lebensfreude.

Abschließend beschreibt Schlegel das Zusammenspiel von Mann und Frau als ein Gleichgewicht zwischen „Gewalt des Strebens“ und „stillem Trieb“. Der Mann repräsentiert die aktive, strebende Kraft, während das Weibliche die empfängliche, umhüllende Kraft symbolisiert. Diese unterschiedlichen Kräfte ergänzen sich und schaffen die Grundlage für eine vollkommene Liebe, in der „Leben“ und „Liebe“ miteinander verschmelzen. Schlegel schließt das Gedicht mit der Vorstellung, dass dort, wo Liebe existiert und nährt, das Leben selbst zu etwas Wünschenswertem und Erfüllendem wird.

Insgesamt betrachtet Schlegel die Liebe als ein ganzheitliches Phänomen, das sowohl den Körper als auch den Geist umfasst. Er zeigt, dass wahre Liebe und Freude nur dann möglich sind, wenn beide Dimensionen miteinander harmonieren und sich gegenseitig unterstützen.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.