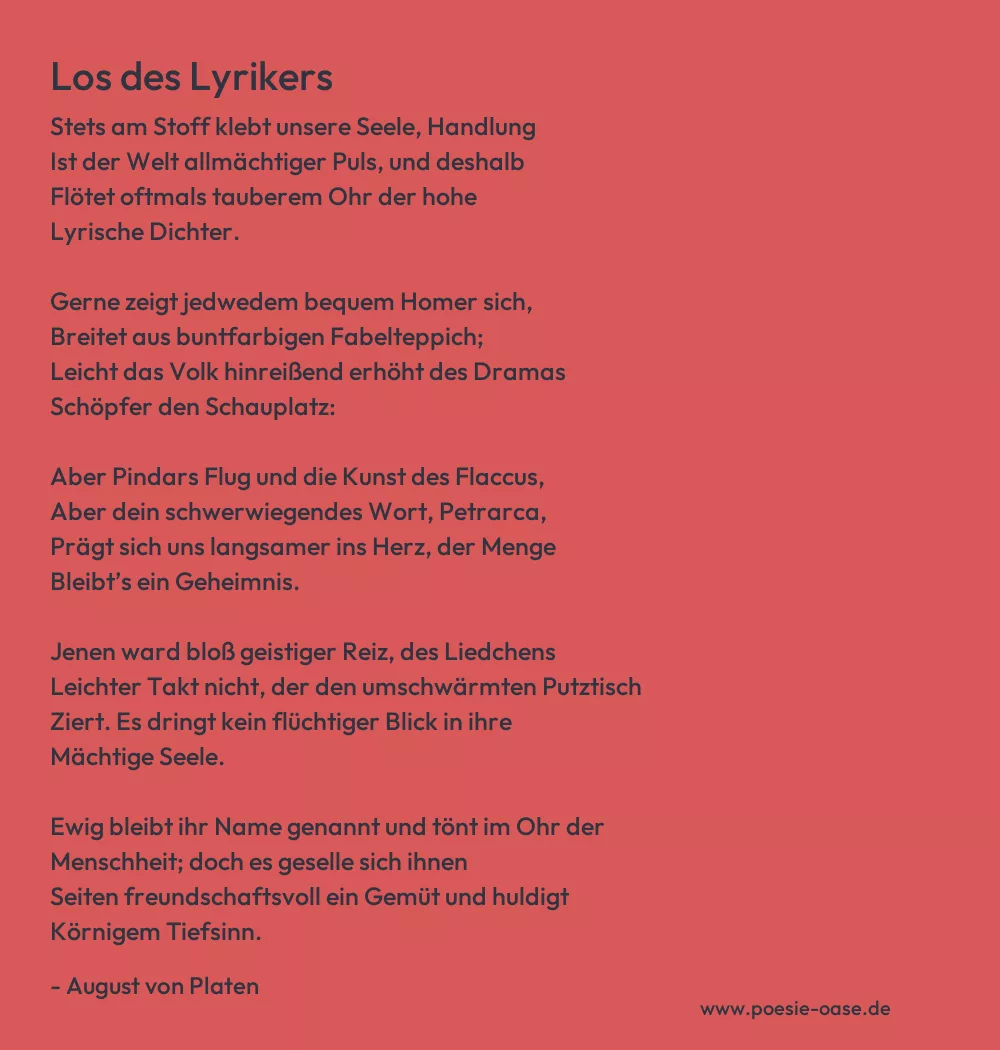

Los des Lyrikers

Stets am Stoff klebt unsere Seele, Handlung

Ist der Welt allmächtiger Puls, und deshalb

Flötet oftmals tauberem Ohr der hohe

Lyrische Dichter.

Gerne zeigt jedwedem bequem Homer sich,

Breitet aus buntfarbigen Fabelteppich;

Leicht das Volk hinreißend erhöht des Dramas

Schöpfer den Schauplatz:

Aber Pindars Flug und die Kunst des Flaccus,

Aber dein schwerwiegendes Wort, Petrarca,

Prägt sich uns langsamer ins Herz, der Menge

Bleibt’s ein Geheimnis.

Jenen ward bloß geistiger Reiz, des Liedchens

Leichter Takt nicht, der den umschwärmten Putztisch

Ziert. Es dringt kein flüchtiger Blick in ihre

Mächtige Seele.

Ewig bleibt ihr Name genannt und tönt im Ohr der

Menschheit; doch es geselle sich ihnen

Seiten freundschaftsvoll ein Gemüt und huldigt

Körnigem Tiefsinn.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Los des Lyrikers“ von August von Platen reflektiert über die Rolle und den Wert des lyrischen Dichters in der Gesellschaft sowie über die Wahrnehmung und Wirkung von Poesie. Zu Beginn stellt der Dichter fest, dass die „Seele“ des Lyrikers stets am Stoff klebt – die innere Zerrissenheit und das kreative Ringen des Dichters mit den Themen sind tief und fest in ihm verankert. Er erkennt, dass „Handlung“ der „allmächtige Puls“ der Welt ist, was darauf hinweist, dass das Leben und die Handlungen der Menschen die treibende Kraft sind, mit der der Dichter sich auseinandersetzen muss. Trotzdem wird der Dichter oft missverstanden, da seine Werke nicht immer die breite Masse erreichen. Der „hohe lyrische Dichter“ wird „oftmals tauberem Ohr“ gehört, was die Schwierigkeit des Dichters widerspiegelt, mit seiner Kunst auf das Volk zu wirken.

Der Dichter bringt die Kontraste zwischen populärer und anspruchsvoller Poesie zum Ausdruck. Während ein Dichter wie Homer mit „buntfarbigen Fabelteppich“ das Volk unterhält und in den Bann zieht, sind Dichter wie Pindar oder Petrarca, die mit „schwerwiegenden“ und tiefgründigen Worten arbeiten, eher für eine kleinere, denkende Elite bestimmt. Diese Dichter prägen sich „langsamer ins Herz“ der Menschen, und ihre Kunst bleibt vielen ein „Geheimnis“. Der Vergleich zwischen der flimmernden Popularität der breiten Massenliteratur und der anspruchsvollen, oft unerkannten Dichtung zeigt den Unterschied zwischen flüchtigem Ruhm und bleibender Tiefe.

Die „geistige Reiz“ der großen Dichter, wie er im Gedicht genannt wird, verweist auf die tiefere Bedeutung, die ihre Werke transportieren, im Gegensatz zu den „leichten Takten“ der einfacheren, volkstümlicheren Gedichte, die lediglich oberflächliche Emotionen ansprechen. Diese Dichter, die mit „mächtiger Seele“ und „Körnigem Tiefsinn“ arbeiten, sind von einer tiefen und komplexen Weisheit erfüllt, die nicht sofort zugänglich ist. Ihre Bedeutung wächst mit der Zeit, während die „flüchtigen Blicke“ auf ihre Werke nur von jenen verstanden werden können, die sich die Mühe machen, in die Tiefe der Poesie vorzudringen.

Abschließend betont das Gedicht die ewige Relevanz und den bleibenden Einfluss der großen Dichter. Ihr Name „tönt im Ohr der Menschheit“, und ihre Werke bleiben in der kollektiven Erinnerung. Doch der Dichter fordert ein gewisses „Gemüt“ und Verständnis von den Lesern, die sich ihrer tiefen Bedeutung würdig zeigen müssen. Die Kunst der großen Lyriker ist somit nicht für den schnellen Genuss bestimmt, sondern für jene, die bereit sind, sich in die Tiefe des Gedichts zu begeben und die spirituelle und intellektuelle Tiefe zu erfassen. Das Gedicht betont also die Rolle des Lyrikers als einen von der Masse zunächst unverständlichen, aber auf Dauer bleibenden Einfluss auf die Menschheit.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.