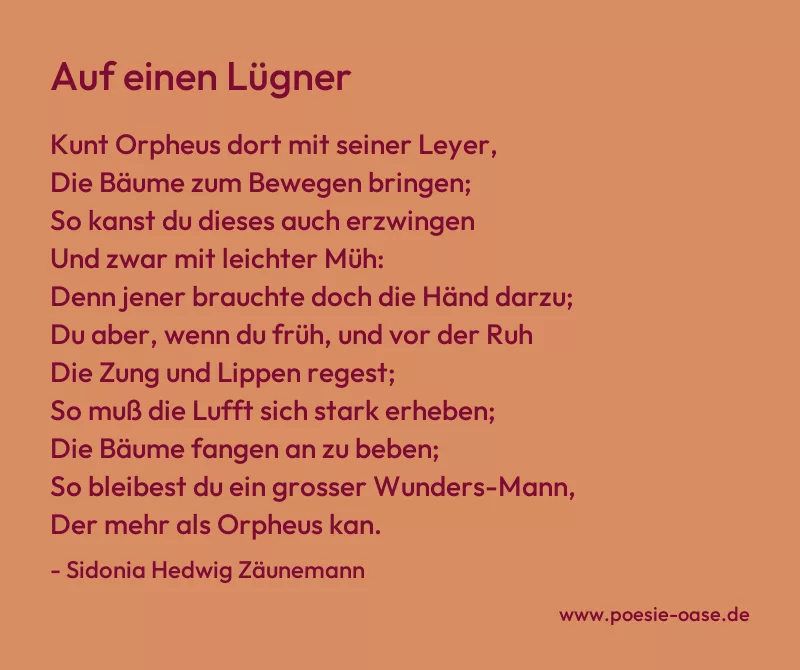

Kunt Orpheus dort mit seiner Leyer,

Die Bäume zum Bewegen bringen;

So kanst du dieses auch erzwingen

Und zwar mit leichter Müh:

Denn jener brauchte doch die Händ darzu;

Du aber, wenn du früh, und vor der Ruh

Die Zung und Lippen regest;

So muß die Lufft sich stark erheben;

Die Bäume fangen an zu beben;

So bleibest du ein grosser Wunders-Mann,

Der mehr als Orpheus kan.

Auf einen Lügner

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Auf einen Lügner“ von Sidonia Hedwig Zäunemann ist eine spöttische Abrechnung mit einem Lügner, der auf humorvolle Weise mit dem mythischen Sänger Orpheus verglichen wird. Die Autorin nutzt die bekannte Geschichte von Orpheus, der mit seinem Gesang Bäume zum Tanzen und wilde Tiere zu zähmen vermochte, um die Übertreibungen und die schiere Unverschämtheit des Lügners zu karikieren. Die Ironie liegt darin, dass die vermeintlichen Fähigkeiten des Lügners, im Gegensatz zu Orpheus, leicht und ohne Anstrengung erreicht werden können, indem er schlicht und einfach seine Zunge bewegt.

Der Vergleich mit Orpheus dient als Vehikel, um die Nichtigkeit der „Leistungen“ des Lügners hervorzuheben. Während Orpheus mit seiner Kunst und seinem Talent Großes bewirkte, erreicht der Lügner seine „Wunder“ durch das bloße Reden, also durch Lügen. Zäunemann spielt mit der Erwartungshaltung des Lesers und untergräbt die vermeintliche Größe des Lügners, indem sie seine „Fähigkeiten“ auf das bloße Geschwätz reduziert. Die Sprache ist dabei bewusst einfach gehalten, was den Kontrast zu den komplexen Fähigkeiten des Orpheus noch verstärkt.

Die letzten Verse des Gedichts sind besonders pointiert. Die Feststellung, dass der Lügner „ein grosser Wunders-Mann“ sei, der „mehr als Orpheus kan“, ist reine Ironie. Sie verdeutlicht, dass die „Wunder“ des Lügners nicht auf Talent, sondern auf Täuschung basieren. Dies ist ein scharfer Kommentar auf die leichtgläubige Gesellschaft, die sich von leeren Worten blenden lässt. Die Autorin prangert somit nicht nur den Lügner selbst an, sondern auch die Bereitschaft, Lügen zu glauben und zu akzeptieren.

Das Gedicht ist ein gutes Beispiel für die satirische Kunst Zäunemanns. Es kombiniert klassische Motive mit einer kritischen Auseinandersetzung mit menschlichen Schwächen. Die Verwendung von Ironie und Übertreibung macht das Gedicht sowohl humorvoll als auch erhellend. Es ist ein Appell an die kritische Denkweise und eine Warnung vor der Verführungskraft falscher Worte und Versprechungen.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.