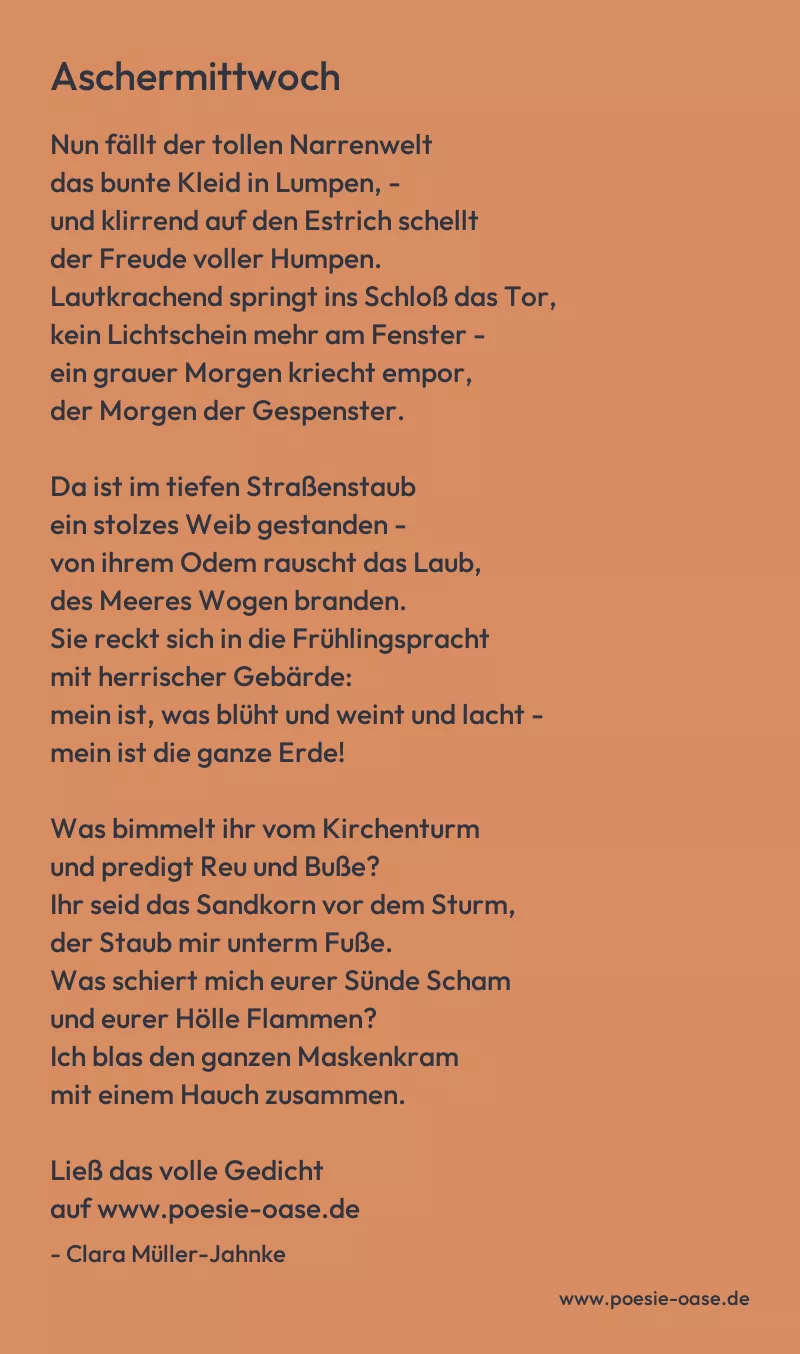

Nun fällt der tollen Narrenwelt

das bunte Kleid in Lumpen, –

und klirrend auf den Estrich schellt

der Freude voller Humpen.

Lautkrachend springt ins Schloß das Tor,

kein Lichtschein mehr am Fenster –

ein grauer Morgen kriecht empor,

der Morgen der Gespenster.

Da ist im tiefen Straßenstaub

ein stolzes Weib gestanden –

von ihrem Odem rauscht das Laub,

des Meeres Wogen branden.

Sie reckt sich in die Frühlingspracht

mit herrischer Gebärde:

mein ist, was blüht und weint und lacht –

mein ist die ganze Erde!

Was bimmelt ihr vom Kirchenturm

und predigt Reu und Buße?

Ihr seid das Sandkorn vor dem Sturm,

der Staub mir unterm Fuße.

Was schiert mich eurer Sünde Scham

und eurer Hölle Flammen?

Ich blas den ganzen Maskenkram

mit einem Hauch zusammen.

Mir gilt die Dirne unterm Tor,

das Hündlein in der Gossen

mehr als der schönste Damenflor

in euren Staatskarossen.

Und Blumen und Konfettischlacht?

Wie jäh verstummt die Harfe,

versprüht der Witz, verblaßt die Pracht,

löst meine Hand die Larve.

Mir gilt des Bettlers hohle Hand

und gramzerfressne Miene

mehr als der Fürstenhöfe Tand

und blutige Hermeline. –

Und tobt im Ost der Schwertertanz,

und saust das Blei, das rasche –

auf aller Kronen Faschingsglanz

streu ich die Handvoll Asche!

Ob Kirchen- oder Festungssturm,

sie wanken beid auf Erden

und werden einst vom Wirbelsturm

zu Staub zerblasen werden.

Und reißt der letzten Narretei

der bunte Rock in Fetzen,

dann soll die Menschheit, nackt und frei,

sich an die Tafel setzen.