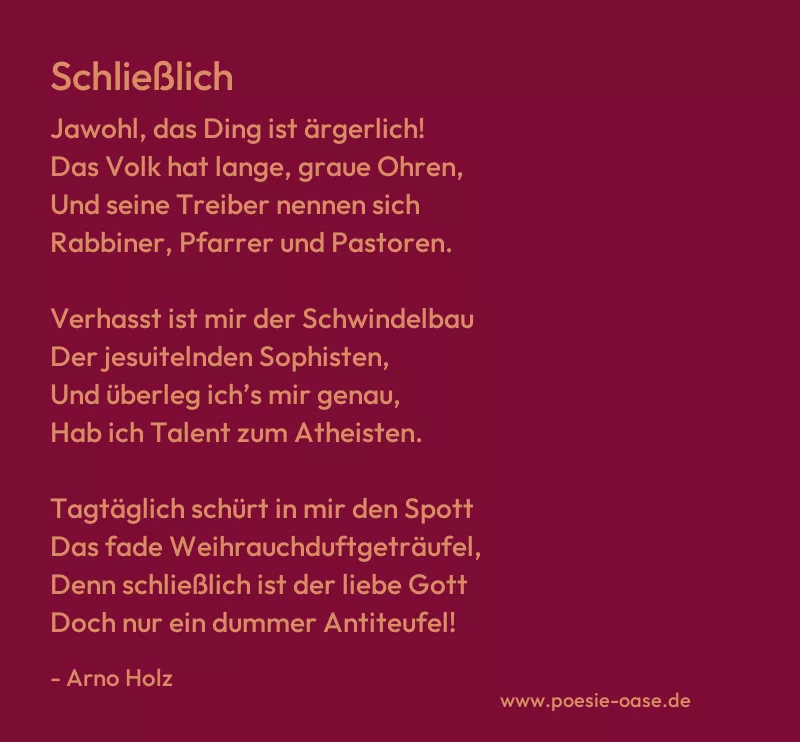

Schließlich

Jawohl, das Ding ist ärgerlich!

Das Volk hat lange, graue Ohren,

Und seine Treiber nennen sich

Rabbiner, Pfarrer und Pastoren.

Verhasst ist mir der Schwindelbau

Der jesuitelnden Sophisten,

Und überleg ich’s mir genau,

Hab ich Talent zum Atheisten.

Tagtäglich schürt in mir den Spott

Das fade Weihrauchduftgeträufel,

Denn schließlich ist der liebe Gott

Doch nur ein dummer Antiteufel!

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Schließlich“ von Arno Holz ist eine provokante und spöttische Auseinandersetzung mit religiösen Institutionen und der traditionellen religiösen Praxis. In der ersten Strophe wird die Unzufriedenheit mit der religiösen Autorität zum Ausdruck gebracht. Die „langen, grauen Ohren“ des Volkes deuten auf eine geduldige, aber letztlich gleichgültige Haltung gegenüber den religiösen Lehren hin. Diese Lehren werden durch die „Rabbiner, Pfarrer und Pastoren“ vertreten, die als „Treiber“ des Volkes dargestellt werden – eine kritische und beinahe abwertende Sicht auf religiöse Führungspersönlichkeiten, die als Machtfiguren gesehen werden, die den Glauben lenken.

In der zweiten Strophe bringt der Sprecher seine Abneigung gegenüber religiösen und philosophischen Systemen zum Ausdruck. Der Begriff des „Schwindelbaus“ bezieht sich auf die Heuchelei und den Unfug, den er in den religiösen und intellektuellen Diskursen wahrnimmt. Die „jesuitelnden Sophisten“ sind eine Kritik an denen, die mit subtilen, verschlungenen Argumenten und einem oft als manipulierend empfundenen Stil die Wahrheit verdrehen. Der Sprecher überlegt, ob er nicht besser „Talent zum Atheisten“ hätte – was darauf hinweist, dass er die Idee der Ablehnung religiöser Lehren als eine vernünftige Alternative in Betracht zieht.

In der dritten Strophe wird die Geringschätzung für die religiösen Rituale weiter intensiviert. Das „fade Weihrauchduftgeträufel“ symbolisiert die rituellen Praktiken, die der Sprecher als hohl und bedeutungslos empfindet. Der Einsatz von „Spott“ und die Entwertung des Glaubens zeigen eine grundsätzliche Ablehnung gegenüber den religiösen Zeremonien und deren Bedeutung. Der Gedanke, dass „der liebe Gott doch nur ein dummer Antiteufel“ ist, stellt eine radikale Sichtweise dar, die den Gott der Religion als eine bloße Gegenfigur zum Teufel darstellt, ohne eigene, tiefere Bedeutung oder Eigenständigkeit.

Das Gedicht endet mit einer scharfsinnigen und provokanten Kritik an der religiösen Vorstellung von Gott, indem es die göttliche Macht als nur eine Art negativen Gegensatz zum Teufel sieht. Es ist ein klarer Ausdruck von Desillusionierung und Abkehr vom religiösen Glauben, der in Holz’ spöttischem Ton und in den scharfen Worten zum Ausdruck kommt. In seiner drastischen Wortwahl und kritischen Haltung stellt das Gedicht eine provokante und skeptische Reflexion über Religion und Glaube dar.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.