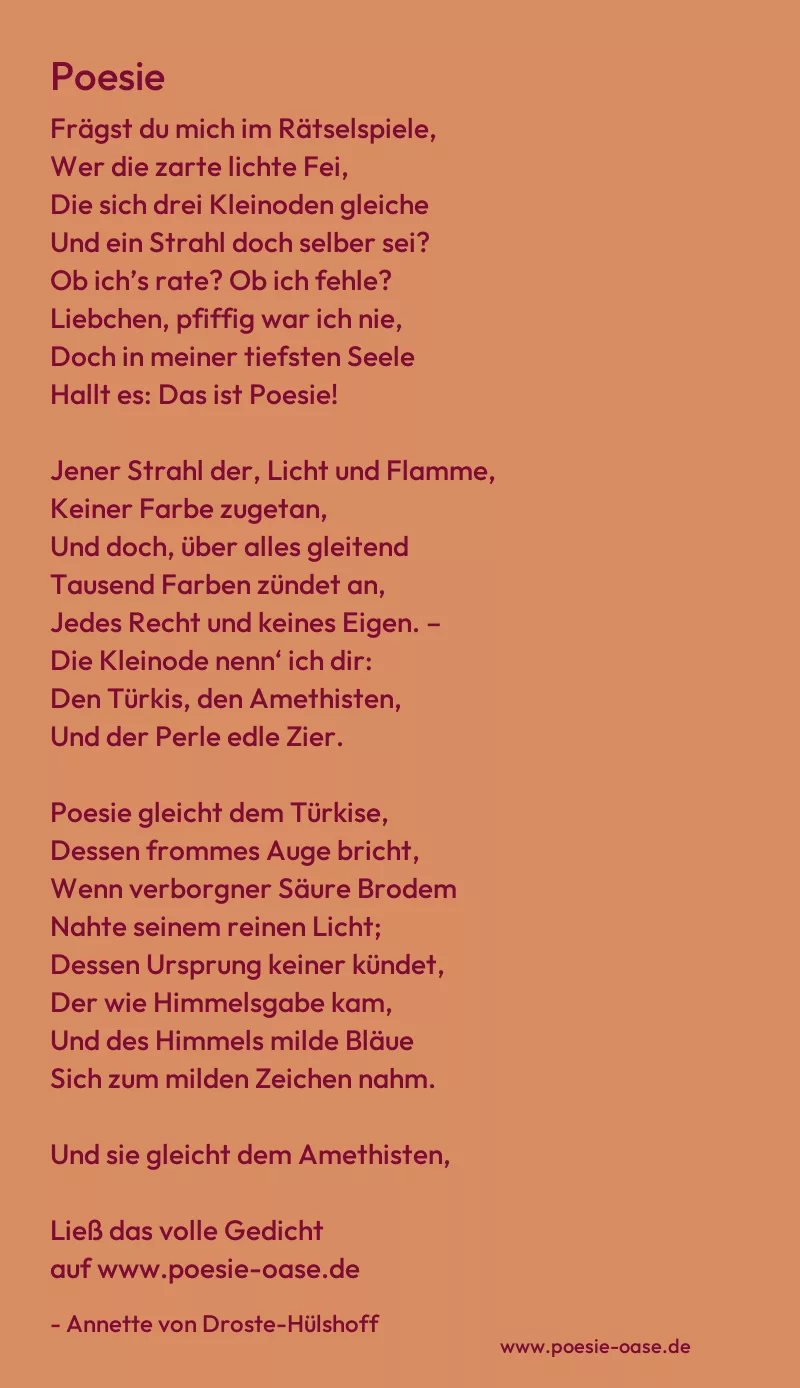

Frägst du mich im Rätselspiele,

Wer die zarte lichte Fei,

Die sich drei Kleinoden gleiche

Und ein Strahl doch selber sei?

Ob ich’s rate? Ob ich fehle?

Liebchen, pfiffig war ich nie,

Doch in meiner tiefsten Seele

Hallt es: Das ist Poesie!

Jener Strahl der, Licht und Flamme,

Keiner Farbe zugetan,

Und doch, über alles gleitend

Tausend Farben zündet an,

Jedes Recht und keines Eigen. –

Die Kleinode nenn‘ ich dir:

Den Türkis, den Amethisten,

Und der Perle edle Zier.

Poesie gleicht dem Türkise,

Dessen frommes Auge bricht,

Wenn verborgner Säure Brodem

Nahte seinem reinen Licht;

Dessen Ursprung keiner kündet,

Der wie Himmelsgabe kam,

Und des Himmels milde Bläue

Sich zum milden Zeichen nahm.

Und sie gleicht dem Amethisten,

Der sein veilchenblau Gewand

Läßt zu schnödem Grau erblassen

An des Ungetreuen Hand;

Der, gemeinen Götzen frönend,

Sinkt zu niedren Steines Art,

Und nur einer Flamme dienend

Seinen edlen Glanz bewahrt;

Gleicht der Perle auch, der zarten,

Am Gesunden tauig klar,

Aber saugend, was da Krankes

In geheimsten Adern war;

Sahst du niemals ihre Schimmer

Grünlich, wie ein modernd Tuch?

Eine Perle bleibt es immer,

Aber die ein Siecher trug.

Und du lächelst meiner Lösung,

Flüsterst wie ein Widerhall:

Poesie gleicht dem Pokale

Aus venedischem Kristall;

Gift hinein – und schwirrend singt er

Schwanenliedes Melodie,

Dann in tausend Trümmer klirrend,

Und hin ist die Poesie!