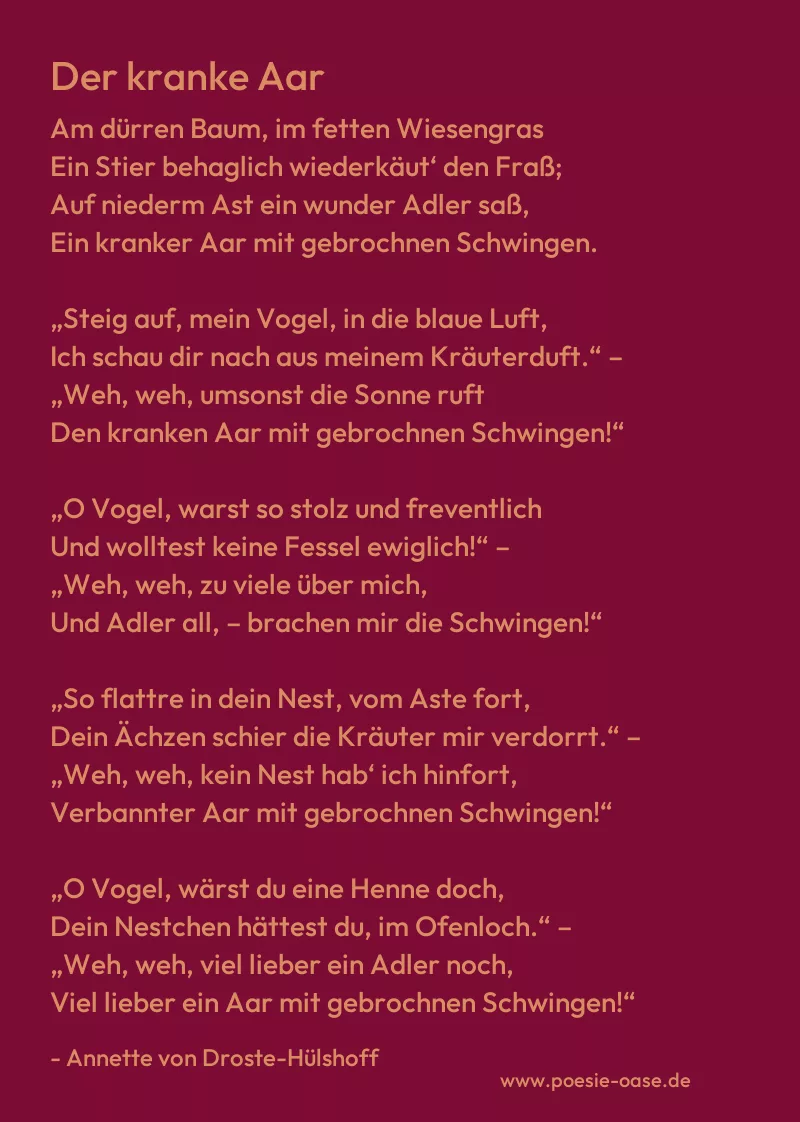

Der kranke Aar

Am dürren Baum, im fetten Wiesengras

Ein Stier behaglich wiederkäut‘ den Fraß;

Auf niederm Ast ein wunder Adler saß,

Ein kranker Aar mit gebrochnen Schwingen.

„Steig auf, mein Vogel, in die blaue Luft,

Ich schau dir nach aus meinem Kräuterduft.“ –

„Weh, weh, umsonst die Sonne ruft

Den kranken Aar mit gebrochnen Schwingen!“

„O Vogel, warst so stolz und freventlich

Und wolltest keine Fessel ewiglich!“ –

„Weh, weh, zu viele über mich,

Und Adler all, – brachen mir die Schwingen!“

„So flattre in dein Nest, vom Aste fort,

Dein Ächzen schier die Kräuter mir verdorrt.“ –

„Weh, weh, kein Nest hab‘ ich hinfort,

Verbannter Aar mit gebrochnen Schwingen!“

„O Vogel, wärst du eine Henne doch,

Dein Nestchen hättest du, im Ofenloch.“ –

„Weh, weh, viel lieber ein Adler noch,

Viel lieber ein Aar mit gebrochnen Schwingen!“

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Der kranke Aar“ von Annette von Droste-Hülshoff beschäftigt sich mit dem Thema des Stolzes, des Leidens und der Konsequenzen von Unabhängigkeit und Freiheit. Die Bildsprache ist intensiv und melancholisch, wobei der kranke Adler als Symbol für jemanden dient, der durch sein Streben nach Freiheit und Unabhängigkeit zerbrochen ist. Der Adler, der einst stolz in den Lüften schwebte, ist nun „krank“ und „mit gebrochenen Schwingen“ und wird von einem Stier und den Kräutern im Gras belächelt. Die Verwandlung von einem mächtigen Raubvogel zu einem verletzten Wesen, das von seiner einstigen Freiheit beraubt ist, steht im Mittelpunkt des Gedichts.

Die Gesprächspartner im Gedicht sind der kranke Adler und der Stier, der als der unbeschwerte Teil des Naturgeschehens erscheint. Der Stier fordert den Adler auf, seine Verletzungen zu überwinden und wieder in die Luft zu steigen, doch der Adler antwortet immer wieder mit „Weh, weh“ und verweist auf das Unmögliche seiner Situation. Das wiederkehrende „Weh, weh“ symbolisiert die Verzweiflung des Adlers, der nicht nur seine physischen Schwingen verloren hat, sondern auch seine innere Freiheit, die er einst besaß. Die wiederholte Aufforderung des Stiers, das Ziel der Freiheit zu erreichen, wirkt dabei fast spöttisch, da sie die Schwere des Schmerzes des Adlers nicht erkennt.

Das Gedicht ist ein tiefgründiges Bild für den Konflikt zwischen individueller Freiheit und den Schmerzen, die durch den Wunsch nach Autonomie entstehen. Der Stier spricht von „Fesseln“, die der Adler nie akzeptieren wollte, was den Stolz und den Widerstand des Adlers gegen jede Art von Einschränkung betont. Doch der Adler hat diesen Stolz nun teuer bezahlt, und die Erkenntnis, dass er nicht mehr in der Luft fliegen kann, sondern am Boden und verletzt ist, ist eine tragische Konsequenz seines Übermuts. Die „gebrochenen Schwingen“ stehen als Metapher für den Verlust von Macht und Freiheit und sind zugleich ein Spiegelbild des menschlichen Dilemmas, das aus der Wahl zwischen persönlicher Unabhängigkeit und den damit verbundenen Gefahren resultiert.

Am Ende des Gedichts wird der kranke Aar nachdenklich und spürt die Ohnmacht gegenüber seiner einstigen Stärke. Die Vorstellung, lieber ein Adler mit gebrochenen Schwingen zu sein, als sich mit einem einfachen Hennenleben zufriedenzugeben, zeigt den ungebrochenen Stolz des Adlers. Auch wenn er nun gebrochen ist, bleibt der Wunsch, seine Identität und seine Würde zu bewahren, stärker als der Drang nach Sicherheit und Geborgenheit. Droste-Hülshoff zeichnet hier ein Bild von Stolz und Schmerz, das die Folgen der Verweigerung von Kompromissen und die tragischen Konsequenzen des Festhaltens an Idealen trotz eigener Zerstörung aufzeigt.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.