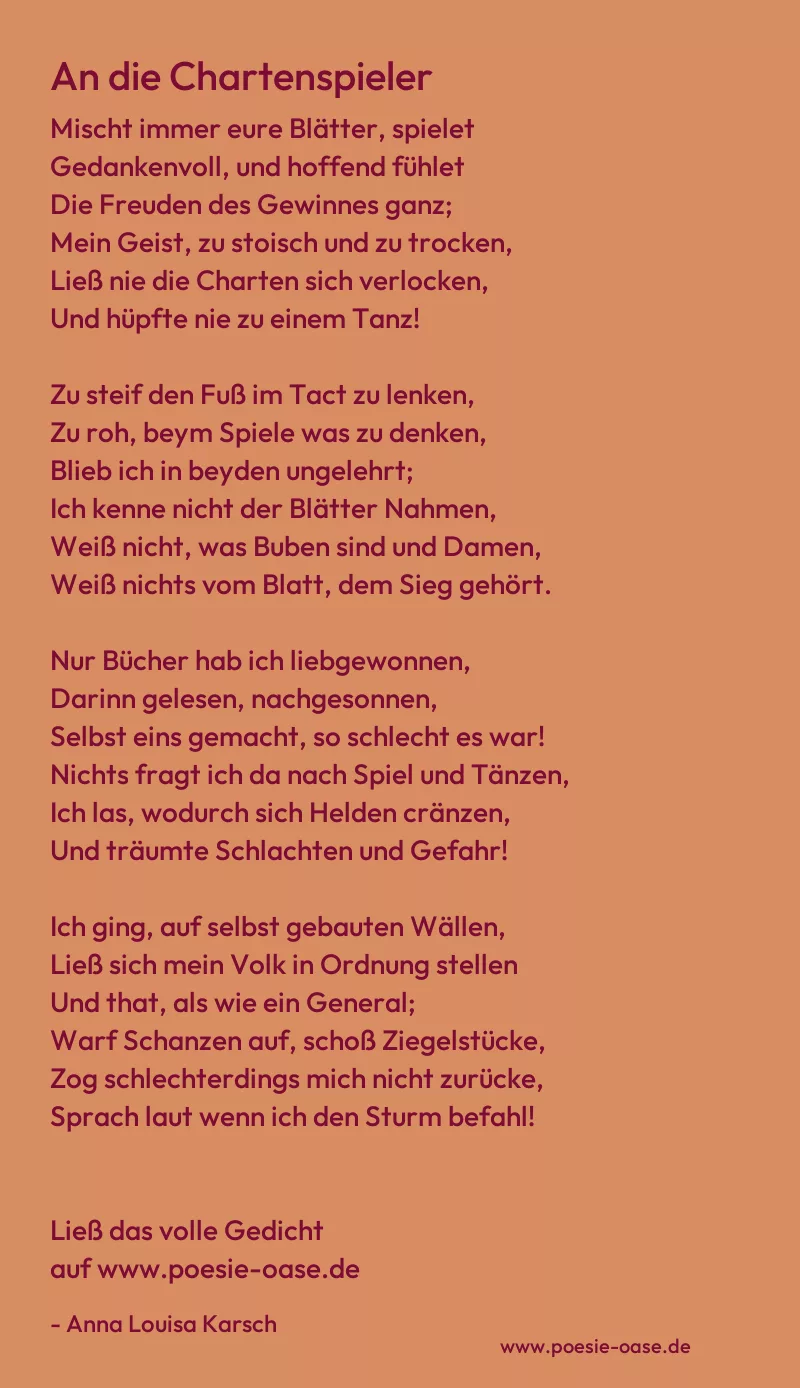

Mischt immer eure Blätter, spielet

Gedankenvoll, und hoffend fühlet

Die Freuden des Gewinnes ganz;

Mein Geist, zu stoisch und zu trocken,

Ließ nie die Charten sich verlocken,

Und hüpfte nie zu einem Tanz!

Zu steif den Fuß im Tact zu lenken,

Zu roh, beym Spiele was zu denken,

Blieb ich in beyden ungelehrt;

Ich kenne nicht der Blätter Nahmen,

Weiß nicht, was Buben sind und Damen,

Weiß nichts vom Blatt, dem Sieg gehört.

Nur Bücher hab ich liebgewonnen,

Darinn gelesen, nachgesonnen,

Selbst eins gemacht, so schlecht es war!

Nichts fragt ich da nach Spiel und Tänzen,

Ich las, wodurch sich Helden cränzen,

Und träumte Schlachten und Gefahr!

Ich ging, auf selbst gebauten Wällen,

Ließ sich mein Volk in Ordnung stellen

Und that, als wie ein General;

Warf Schanzen auf, schoß Ziegelstücke,

Zog schlechterdings mich nicht zurücke,

Sprach laut wenn ich den Sturm befahl!

War eine Vestung eingenommen,

Dann ließ ich meine Völker kommen

Drang tiefer ein in Feindes Land,

Marschirte listig hin und wieder

Hieb viele tausend Feinde nieder,

In allen Nesseln die ich fand.

Da lagen dann die kleinen Leichen,

Gefällt von meinen starken Streichen,

Bey tausenden gestreckt vor mir;

Stolz dacht ich mich als Ueberwinder

Ich war ein Kind, und wie die Kinder

Thun gar zu oft im Alter wir!

O meine Phantasie ist heftig,

Schon dazumahl war sie geschäftig,

Als ich noch meine Heerde trieb;

Itzt aber sieht sie andre Schlachten

Denkt die, die sich unsterblich machten,

Und den, der sich unsterblich schrieb!