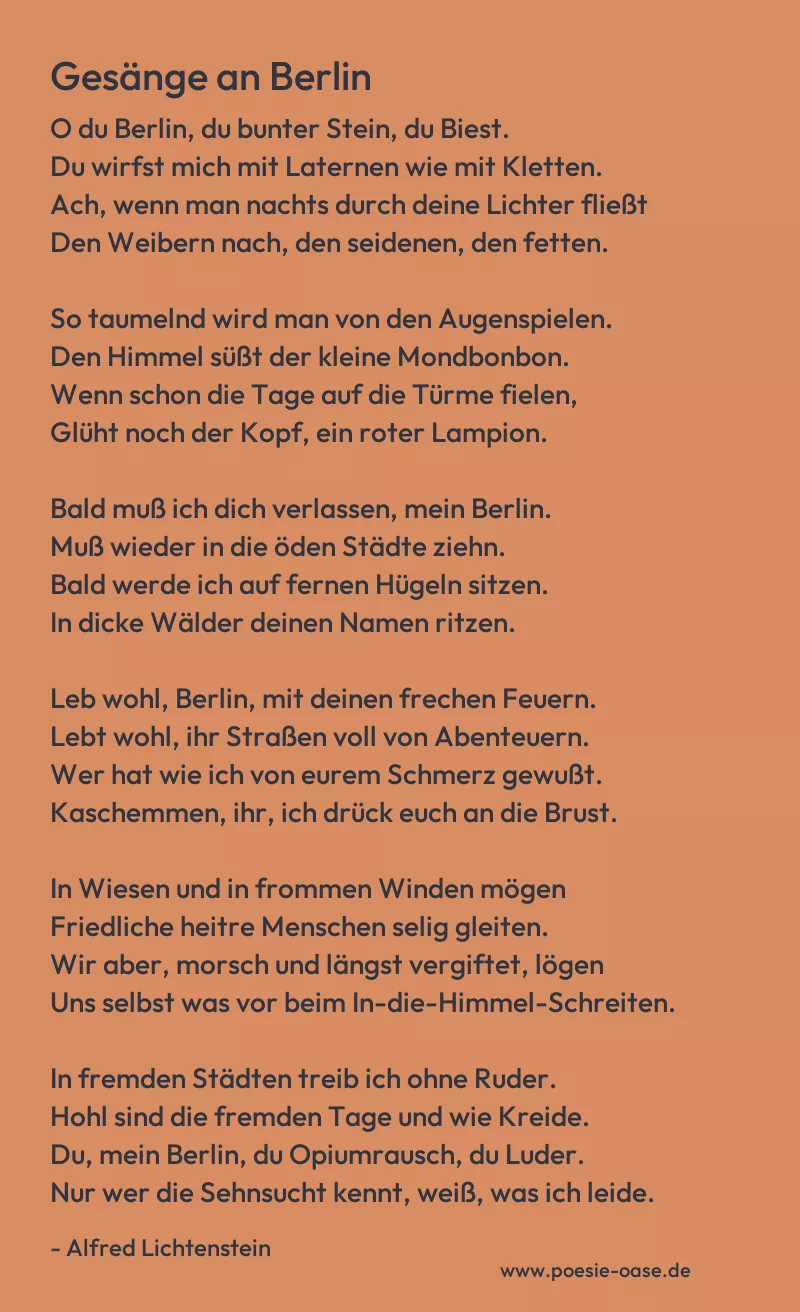

O du Berlin, du bunter Stein, du Biest.

Du wirfst mich mit Laternen wie mit Kletten.

Ach, wenn man nachts durch deine Lichter fließt

Den Weibern nach, den seidenen, den fetten.

So taumelnd wird man von den Augenspielen.

Den Himmel süßt der kleine Mondbonbon.

Wenn schon die Tage auf die Türme fielen,

Glüht noch der Kopf, ein roter Lampion.

Bald muß ich dich verlassen, mein Berlin.

Muß wieder in die öden Städte ziehn.

Bald werde ich auf fernen Hügeln sitzen.

In dicke Wälder deinen Namen ritzen.

Leb wohl, Berlin, mit deinen frechen Feuern.

Lebt wohl, ihr Straßen voll von Abenteuern.

Wer hat wie ich von eurem Schmerz gewußt.

Kaschemmen, ihr, ich drück euch an die Brust.

In Wiesen und in frommen Winden mögen

Friedliche heitre Menschen selig gleiten.

Wir aber, morsch und längst vergiftet, lögen

Uns selbst was vor beim In-die-Himmel-Schreiten.

In fremden Städten treib ich ohne Ruder.

Hohl sind die fremden Tage und wie Kreide.

Du, mein Berlin, du Opiumrausch, du Luder.

Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide.