Ein Generalleutnant singt

Ich bin der Herr Divisionskommandeur,

Seine Exzellenz.

Ich habe erreicht, was menschenmöglich ist.

Ein schönes Bewußtsein.

Vor mir beugen das Knie

Hauptleute und Regimentschefs,

Und meine Herren Generäle

Horchen auf meinen Befehl.

Wenn Gott will, beherrsche ich nächstens

Ein ganzes Armeekorps.

Frauen, Theater, Musik

Interessieren mich wenig.

Was ist das alles gegen

Parademärsche, Gefechte.

Wäre doch endlich ein Krieg

Mit blutigen, brüllenden Winden.

Das gewöhnliche Leben

Hat für mich keine Reize.

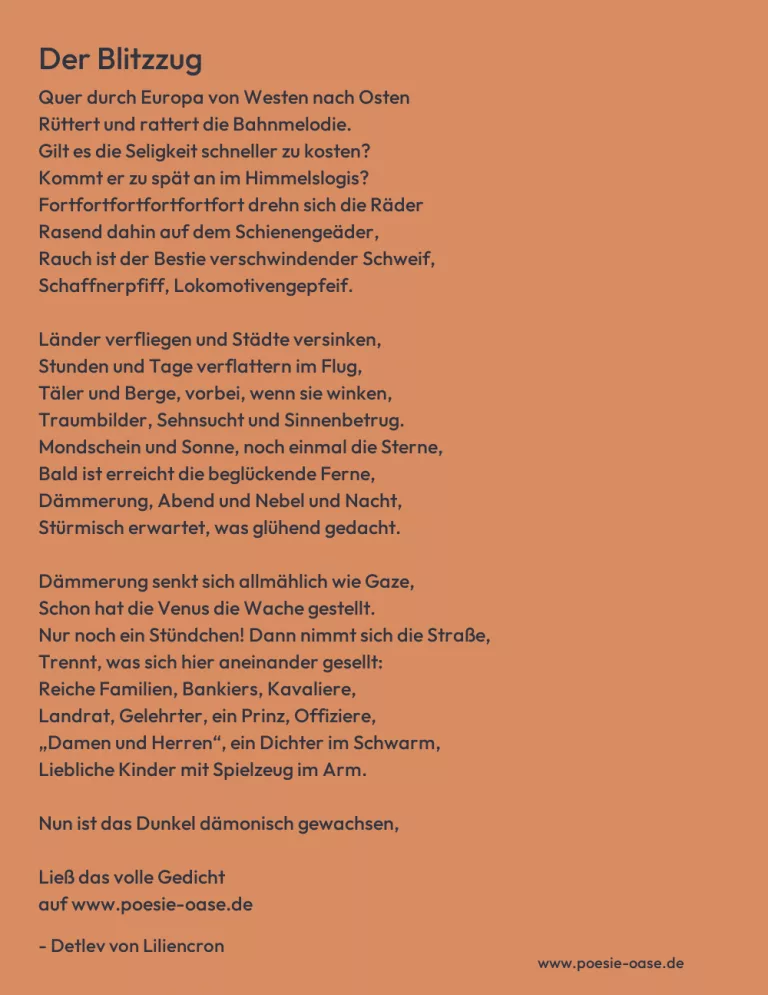

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Ein Generalleutnant singt“ von Alfred Lichtenstein stellt die Selbstwahrnehmung eines hohen Militärs in einer kritischen und ironischen Weise dar. Der lyrische Sprecher, ein „Herr Divisionskommandeur“, schildert stolz seine Erreichung von Macht und Status: Er hat das „schöne Bewusstsein“ erlangt, dass er alles erreicht hat, was „menschenmöglich ist“. Die wiederholte Betonung seines hohen Ranges, der von „Hauptleuten“ bis zu „Generälen“ reicht, unterstreicht den Stolz und die Selbstverherrlichung des Sprechers. Diese Darstellung zeigt eine Person, die sich vollständig mit ihrer militärischen Macht und Hierarchie identifiziert.

Der Generalleutnant sieht sich als eine übergeordnete Autorität, deren Befehle „gehört“ und respektiert werden, und er träumt von noch mehr Macht: dem Befehl über ein „Armeekorps“. Diese Worte lassen ihn als jemand erscheinen, der von Macht und Kontrolle besessen ist. Die Welt außerhalb des Militärs, wie „Frauen, Theater, Musik“, interessieren ihn wenig, was ihn als einen Menschen zeigt, der seine emotionalen und intellektuellen Bedürfnisse zugunsten der militärischen Disziplin und der Kriegsführung völlig unterdrückt hat. Die Leere seines Lebens außerhalb der militärischen Welt wird deutlich, als er die „gewöhnliche“ Welt als reizlos empfindet.

Die Verherrlichung von „Parademärschen“ und „Gefechten“ als Höhepunkte seines Daseins zeigt seine Verklärung des Krieges und der Gewalt. Der Wunsch nach einem „Krieg mit blutigen, brüllenden Winden“ ist eine verstörende Metapher für seine Suche nach einem höheren, ekstatischeren Gefühl von Macht und Sieg – einem Zustand, in dem der Krieg zu einem faszinierenden Schauspiel wird, das seine einzige Quelle der Erfüllung darstellt. Diese Sehnsucht nach Gewalt und Blutvergießen könnte als Kritik an der Militarisierung und der Verrohung der menschlichen Psyche in Kriegszeiten interpretiert werden.

Lichtenstein nutzt hier auf subtile Weise die Sprache des Generals, um die Entfremdung und den moralischen Verfall eines Menschen zu zeigen, der sich in seiner Macht und seinem Status verliert und dabei die wahren menschlichen Werte und Emotionen opfert. Das Gedicht kann als eine scharfe Kritik an der Militarisierung und an denjenigen verstanden werden, die den Krieg idealisieren und sich in einer Welt der Gewalt und Disziplin verlieren.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.