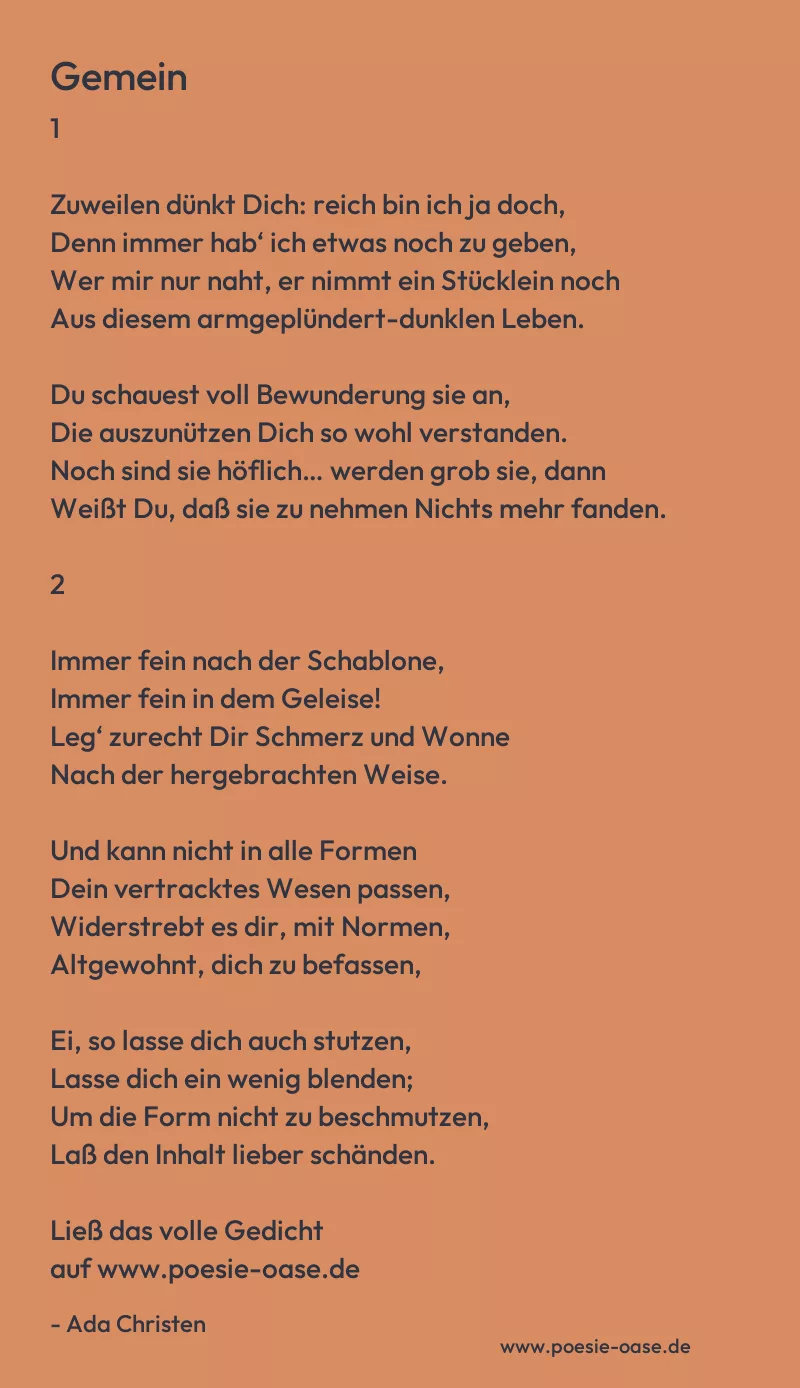

1

Zuweilen dünkt Dich: reich bin ich ja doch,

Denn immer hab‘ ich etwas noch zu geben,

Wer mir nur naht, er nimmt ein Stücklein noch

Aus diesem armgeplündert-dunklen Leben.

Du schauest voll Bewunderung sie an,

Die auszunützen Dich so wohl verstanden.

Noch sind sie höflich… werden grob sie, dann

Weißt Du, daß sie zu nehmen Nichts mehr fanden.

2

Immer fein nach der Schablone,

Immer fein in dem Geleise!

Leg‘ zurecht Dir Schmerz und Wonne

Nach der hergebrachten Weise.

Und kann nicht in alle Formen

Dein vertracktes Wesen passen,

Widerstrebt es dir, mit Normen,

Altgewohnt, dich zu befassen,

Ei, so lasse dich auch stutzen,

Lasse dich ein wenig blenden;

Um die Form nicht zu beschmutzen,

Laß den Inhalt lieber schänden.

Lasse langsam Dich dressiren

Zu der Alltags-Kleingeld Phrase;

Lern‘ gleich Anderen brilliren

Mit der hohlsten Seifenblase.

Deinen Ruhm an allen Orten

Werden sie dann singen, sagen –

Aber was aus Dir geworden,

Darfst Du selbst Dich niemals fragen.

3

Du kämpfest nutzlos gegen jene Macht,

Die alle Worte nicht erschöpfend nennen,

Woran die Brust wir stets uns blutig rennen,

Die unsre tiefsten Schmerzen frech verlacht.

Was liebevoll der Welt Du zugebracht,

Wofür begeistert treue Herzen brennen,

Es scheitert doch… Du wirst es noch erkennen

An des Gemeinen ewig starker Macht.