Ach ja! Jetzt weiß ich′s ganz genau!

Von Max und Moritz kam ich her!

Die lagen in einem Syrupmeer

Und waren blöde wie der große Stier.

Es kam ein Strahl durch das Revier

Und hüpfte mit uns Dreien.

Das sollte uns bald entzweien.

Nach jenem Trubel durft ich endlich

So selig ruhen auf dem Zuckersterne,

Der mir aus allen seinen Kratern

Ein glückliches Vergessen dampfte.

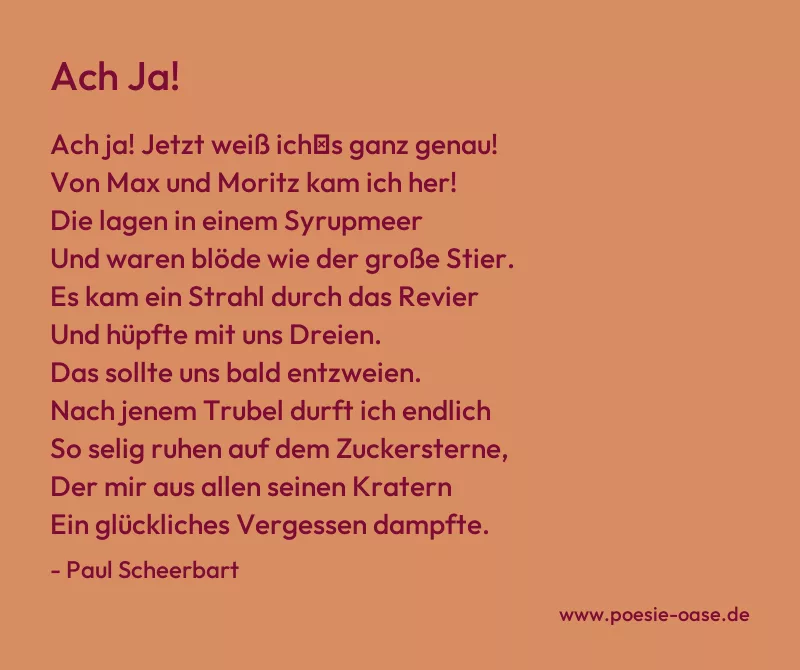

Ach Ja!

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Ach Ja!“ von Paul Scheerbart ist eine skurrile und fragmentarische Reflexion über ein traumartiges Erleben, das von absurden Bildern und einem Gefühl der Befreiung geprägt ist. Der Text entzieht sich einer linearen Erzählstruktur und präsentiert stattdessen eine assoziative Abfolge von Eindrücken, die den Leser in eine bizarre Welt entführen. Die scheinbare Unlogik und das Fehlen einer klaren Handlung sind charakteristisch für Scheerbarts avantgardistischen Stil.

Der erste Teil des Gedichts ist geprägt von einer spielerischen Verknüpfung mit Wilhelm Buschs „Max und Moritz“, die hier als Ursprung des lyrischen Ichs dient. Die beiden Lausbuben werden in einem „Syrupmeer“ lokalisiert, ein Bild, das sofort eine süße, aber auch klebrige und möglicherweise beklemmende Umgebung erzeugt. Die Aussage, dass sie „blöde wie der große Stier“ waren, deutet auf eine gewisse Einfältigkeit und Unbeholfenheit hin. Die folgenden Zeilen führen ein Element der Bewegung und Trennung ein, indem ein „Strahl“ durch das „Revier“ kommt und die drei (offenbar das lyrische Ich und Max und Moritz) entzweit. Dies deutet auf eine plötzliche Veränderung oder einen Bruch in der bisherigen, möglicherweise idyllischen, Situation hin.

Der zweite Teil des Gedichts markiert eine Zäsur und führt zu einem Gefühl der Erlösung und des Glücks. Das lyrische Ich darf „endlich“ auf einem „Zuckersterne“ ruhen. Dieses Bild ist von einer überbordenden Süße und Fantasie geprägt, die eine himmlische Atmosphäre suggeriert. Der „Zuckersterne“ selbst erzeugt durch seine „Kratern“ ein „glückliches Vergessen“, das das Ich mit Dampf beschwert. Dieser Schlussakkord deutet auf ein Eintauchen in einen Zustand der Entspannung, des Trostes und der Loslösung von den vorhergehenden, möglicherweise beunruhigenden Erfahrungen hin.

Insgesamt zeichnet das Gedicht ein Bild von Traumata, Verwirrung und anschließendem Glück. Scheerbart nutzt eine ungewöhnliche Bildsprache und eine fragmentarische Erzählweise, um eine surrealistische und tiefgründige Erfahrung widerzuspiegeln. Die Kombination aus Humor, Absurdität und einem Hauch von Melancholie macht das Gedicht zu einem typischen Beispiel für Scheerbarts einzigartigen literarischen Stil, der die Grenzen der konventionellen Poesie sprengt.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.