Gegen Amor

Der kleine Wüterich mag mit den Pfeilen spielen

und tändeln, wie er will: er gewinnet mir nichts ab,

weil gegen seine Pfeil ein Demant Herz ich hab.

Er machet mich nicht wund, ich darf nit Schmerzen fühlen.

Er mag mit tausend List auf meine Freyheit zielen.

Ihm ich, dem blinden Kind, ein Zucker-Zeltlein gab:

er meint‘, es wär mein Herz. O leicht-geteuschter Knab!

Ich will mein Mütlein noch an deiner Einfalt kühlen.

Schau, wie gefällt dir das! trotz, spräng mir diesen Stein

mit deinem goldnen Pfeil. Der Lorbeer soll mich zieren,

nicht deine Dornen-Ros‘ und Myrten-Sträuchelein.

Du meinst es sey nur Scherz, ich wolle mich vexiren.

Nein! nein! die süße Ruh soll mir das Liebste seyn,

mein tapfres Herz soll nichts als Ruh und Freyheit spüren.

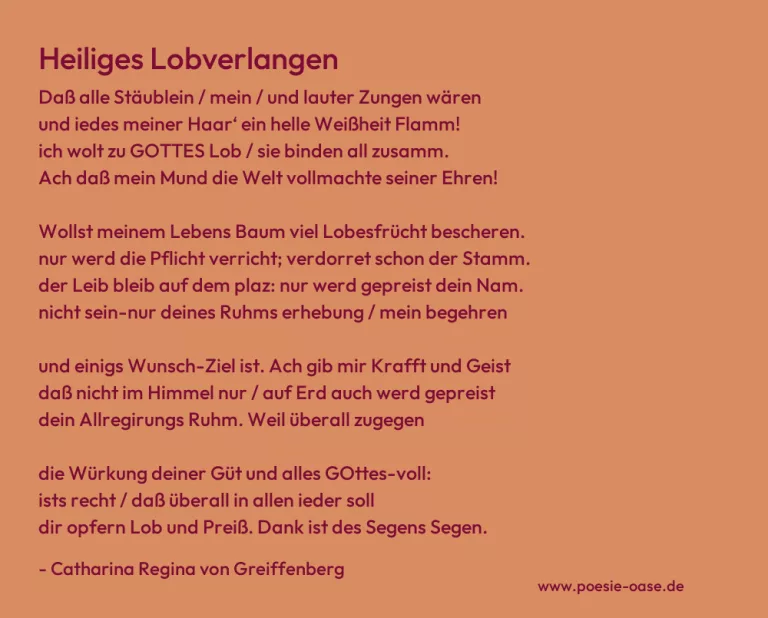

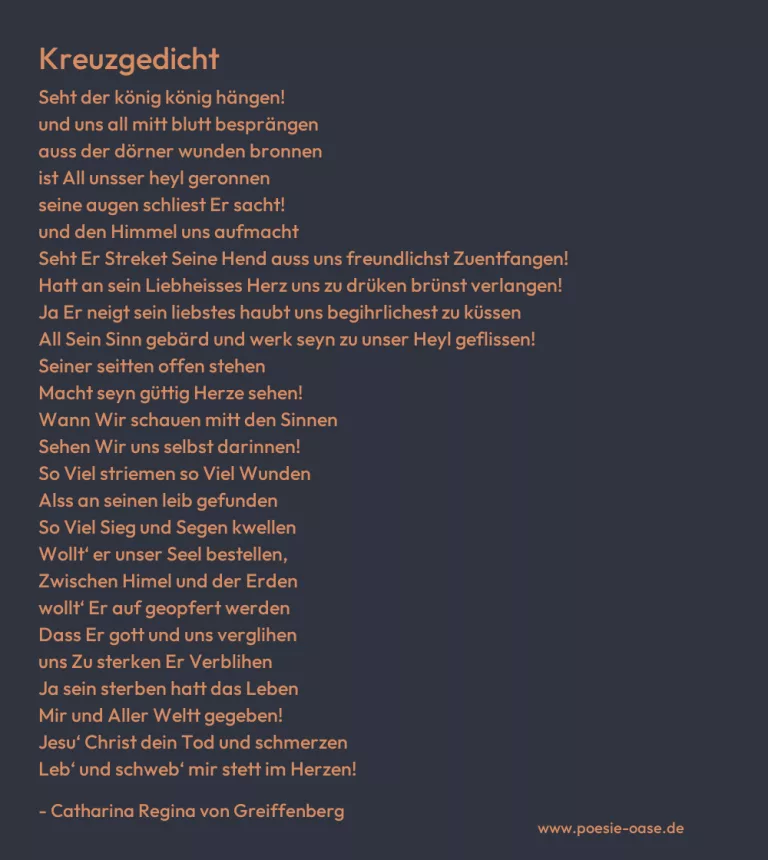

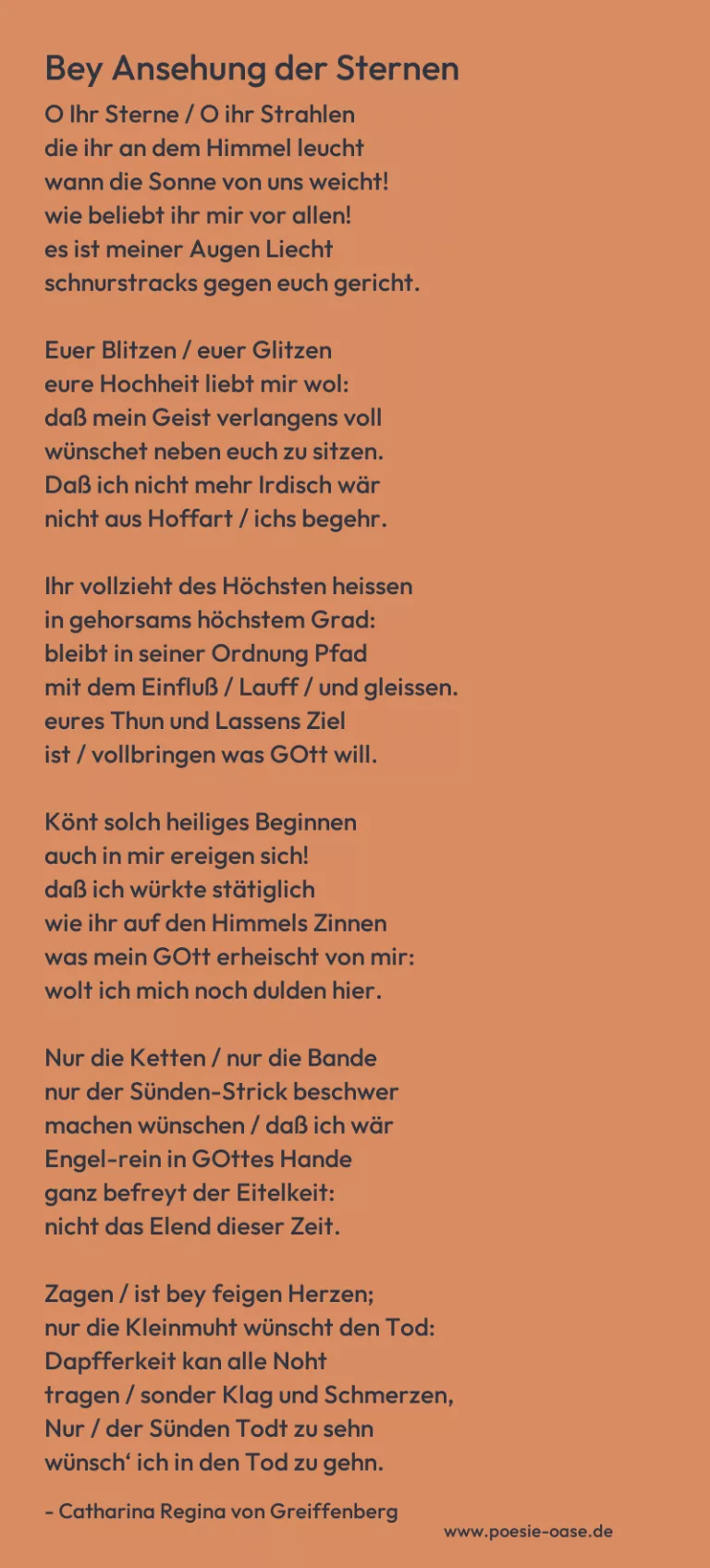

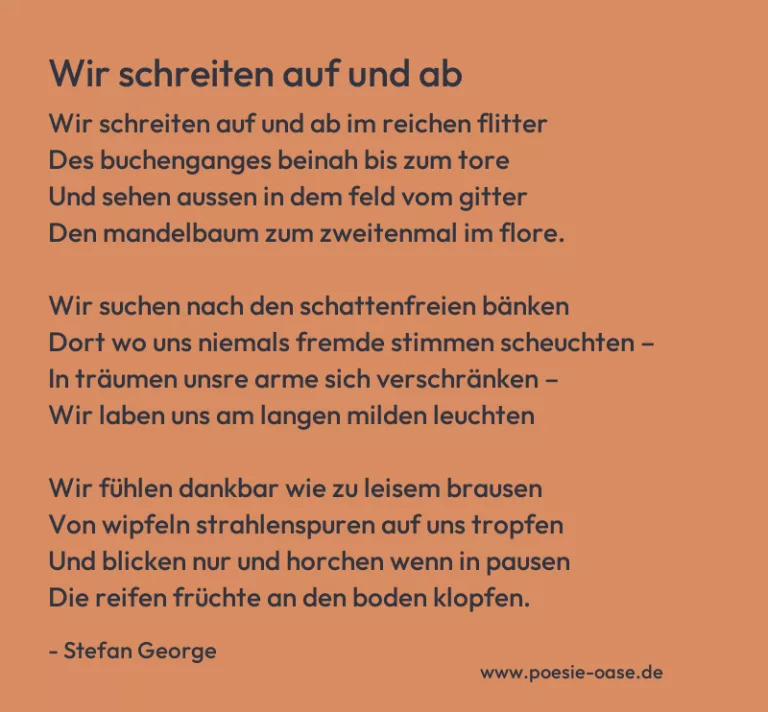

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Sonett „Gegen Amor“ von Catharina Regina von Greiffenberg ist eine entschiedene Absage an die Macht der Liebe. Mit spielerischer Ironie und selbstbewusstem Trotz wendet sich das lyrische Ich gegen Amor, den Gott der Liebe, und erklärt sich immun gegen seine Pfeile und Verführungen.

Bereits in der ersten Strophe wird Amor als „kleiner Wüterich“ verspottet, dessen Pfeile wirkungslos bleiben. Das lyrische Ich behauptet, ein „Demant Herz“ (ein diamantnes Herz) zu besitzen, das unverwundbar gegenüber den Schmerzen der Liebe ist. Auch seine List und seine Täuschungsversuche fruchten nicht – stattdessen wird Amor selbst mit einem „Zucker-Zeltlein“ getäuscht, das er für das Herz der Sprecherin hält. Dies kehrt das typische Machtverhältnis um: Nicht Amor spielt mit dem Menschen, sondern das Ich macht sich über ihn lustig.

Die zweite Strophe steigert diese Haltung des Widerstands: Amor wird herausgefordert, den „Stein“ des Herzens mit seinem goldenen Pfeil zu sprengen – eine Unmöglichkeit. Statt der Dornenrosen und Myrten der Liebe bevorzugt das lyrische Ich den Lorbeer, ein Symbol für Ruhm und Tugend. Diese Wahl verdeutlicht den bewussten Verzicht auf romantische Liebe zugunsten einer höheren, geistigen Bestimmung.

Die letzte Strophe unterstreicht die Ernsthaftigkeit dieser Haltung: Es geht nicht um bloße Provokation oder ein vorübergehendes Spiel mit Amor, sondern um eine bewusste Entscheidung für „süße Ruh“ und Freiheit. Die Liebe wird als Bedrohung dieser Ruhe betrachtet, gegen die sich das tapfere Herz entschlossen zur Wehr setzt.

Das Gedicht zeichnet sich durch eine kraftvolle, selbstbewusste Sprache aus, die den Liebesgott nicht nur zurückweist, sondern verspottet. Damit steht es in der Tradition barocker Dichtung, in der Liebe oft entweder als göttliche Fügung oder als störende Leidenschaft dargestellt wird. Hier triumphiert die Vernunft über die Leidenschaft, die Freiheit über die Abhängigkeit – ein starkes Statement gegen die Macht der Liebe.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.