Das Schreien

Jüngst schlich ich meinem Mädchen nach,

Und ohne Hindernis

Umfaßt ich sie im Hain; sie sprach:

„Laß mich, ich schrei gewiß.“

Da droht ich trotzig: „Ha, ich will

Den töten, der uns stört.“

„Still“, winkt sie lispelnd, „Liebster, still,

Damit dich niemand hört.“

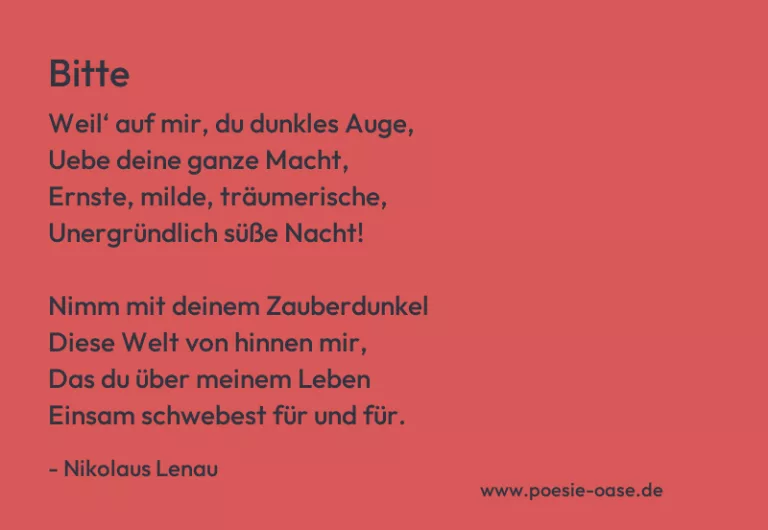

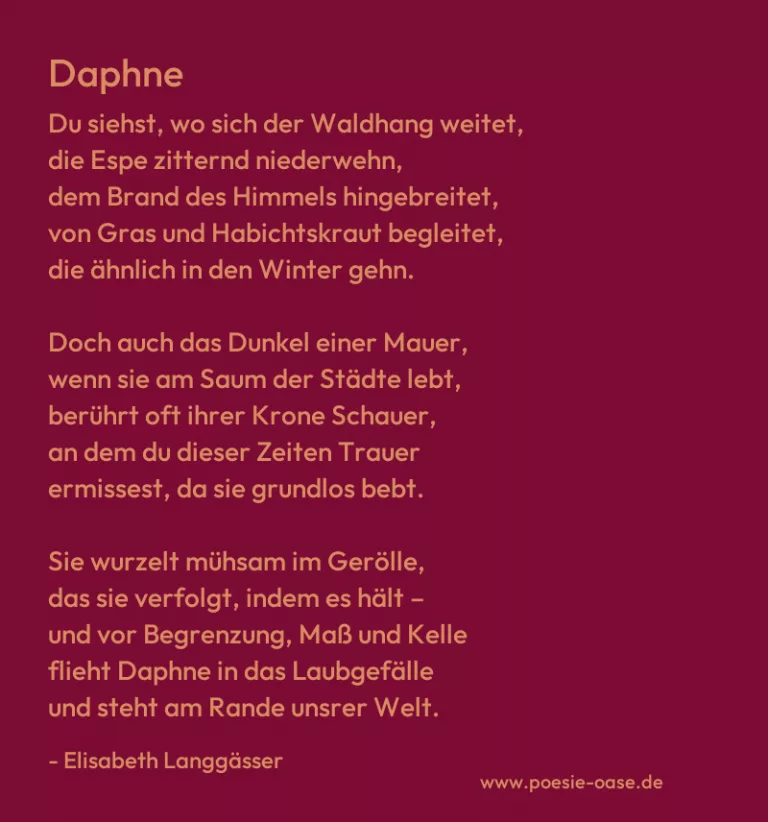

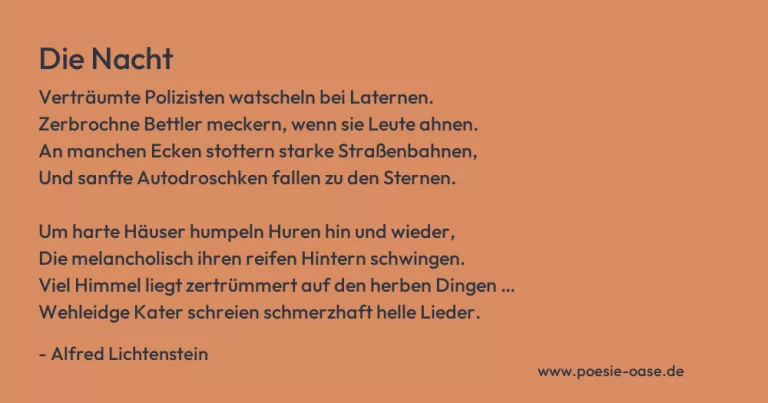

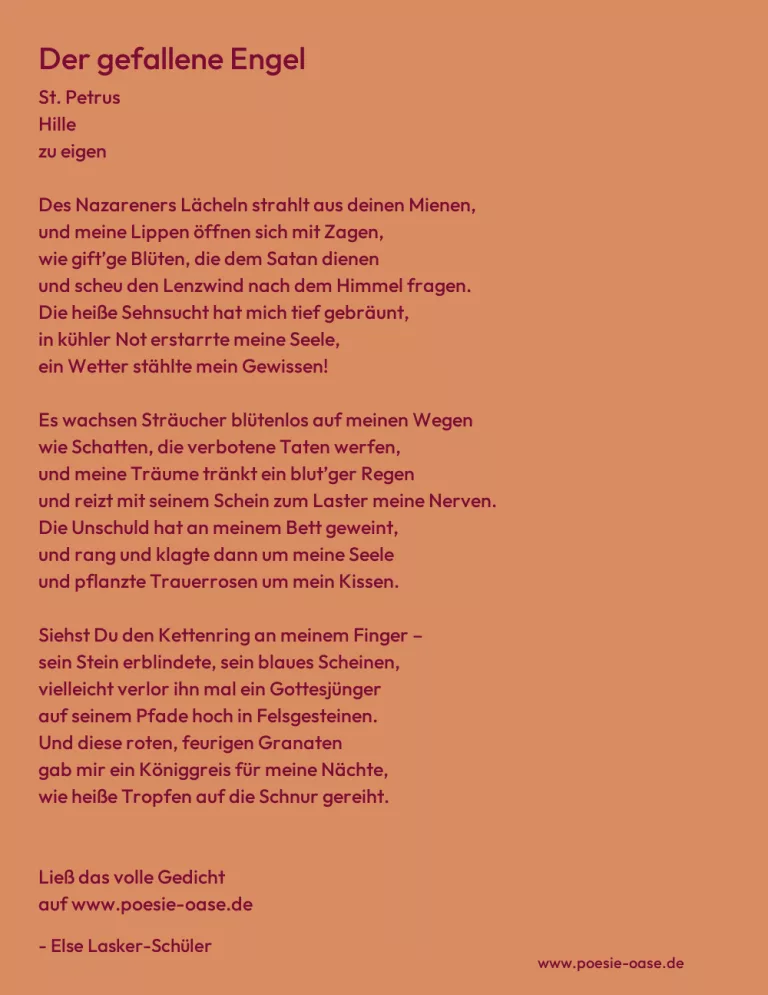

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Das Schreien“ von Johann Wolfgang von Goethe beschäftigt sich mit einem Moment der Leidenschaft und des Spiels zwischen zwei Liebenden, wobei es zugleich die Spannung zwischen Verlangen und den sozialen Normen thematisiert. Im ersten Vers beschreibt der Sprecher eine heimliche Annäherung an das „Mädchen“, was ein Gefühl von Intimität und Geheimniskrämerei vermittelt. Die Handlung des „Schleichens“ im „Hain“ verstärkt den Eindruck von Verbotenem oder zumindest von einem Verstecken in der Natur, was die Spannung zwischen Lust und den gesellschaftlichen Erwartungen unterstreicht.

Die Reaktion des Mädchens, das in der Umarmung droht zu schreien, könnte als ein Ausdruck von Unbehagen oder zumindest von der bewussten Darstellung eines Widerstandes interpretiert werden. Das „Schreien“ könnte auf die Gefahr hinweisen, entdeckt zu werden, aber auch auf die Notwendigkeit, in der Gesellschaft eine Grenze zwischen öffentlichem Verhalten und privaten Gefühlen zu wahren. Es ist eine Mischung aus einem symbolischen Schrei nach Aufmerksamkeit und dem Wunsch, gleichzeitig verborgen zu bleiben.

Der Mann reagiert trotzig und mit einem gewissen Übermut, indem er verspricht, „den zu töten, der uns stört“. Dieser Ausruf verstärkt den Eindruck, dass er sich in einer Art leidenschaftlichem Überschwang befindet, in dem er bereit ist, Hindernisse zu beseitigen, um seine Wünsche zu erfüllen. Die Übertreibung und die entschlossene Haltung deuten auf eine jugendliche Unbesonnenheit hin, die gleichzeitig auch mit der Dramatik der ersten Liebe oder der leidenschaftlichen Hingabe verbunden ist.

Das Mädchen jedoch bittet ihn, „still“ zu sein, um nicht gehört zu werden. Ihre Bitte, „damit dich niemand hört“, stellt die soziale Schranke wieder her und verdeutlicht das Spannungsverhältnis zwischen der wilden, freien Leidenschaft und der Notwendigkeit, sich den gesellschaftlichen Normen zu beugen. Diese Zwiespältigkeit – der Wunsch nach Freiheit und das gleichzeitige Zurückhalten der eigenen Ausdrücke – spiegelt den Konflikt zwischen inneren Wünschen und äußeren Anforderungen wider.

Insgesamt thematisiert das Gedicht die Dynamik zwischen persönlicher Freiheit und den gesellschaftlichen Erwartungen in einer Beziehung. Es zeigt, wie die Leidenschaft zwischen den Liebenden gleichzeitig von den Fesseln der sozialen Konventionen beeinflusst wird. Die Szene wirkt sowohl verspielt als auch ernst, da sie die komplexen Gefühle und Konflikte der ersten Liebe in einer kurzen, prägnanten Darstellung einfängt.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.