Abenteuer & Reisen, Emotionen & Gefühle, Frieden, Gegenwart, Gemeinfrei, Glaube & Spiritualität, Heimat & Identität, Herbst, Himmel & Wolken, Legenden, Leichtigkeit, Leidenschaft, Natur

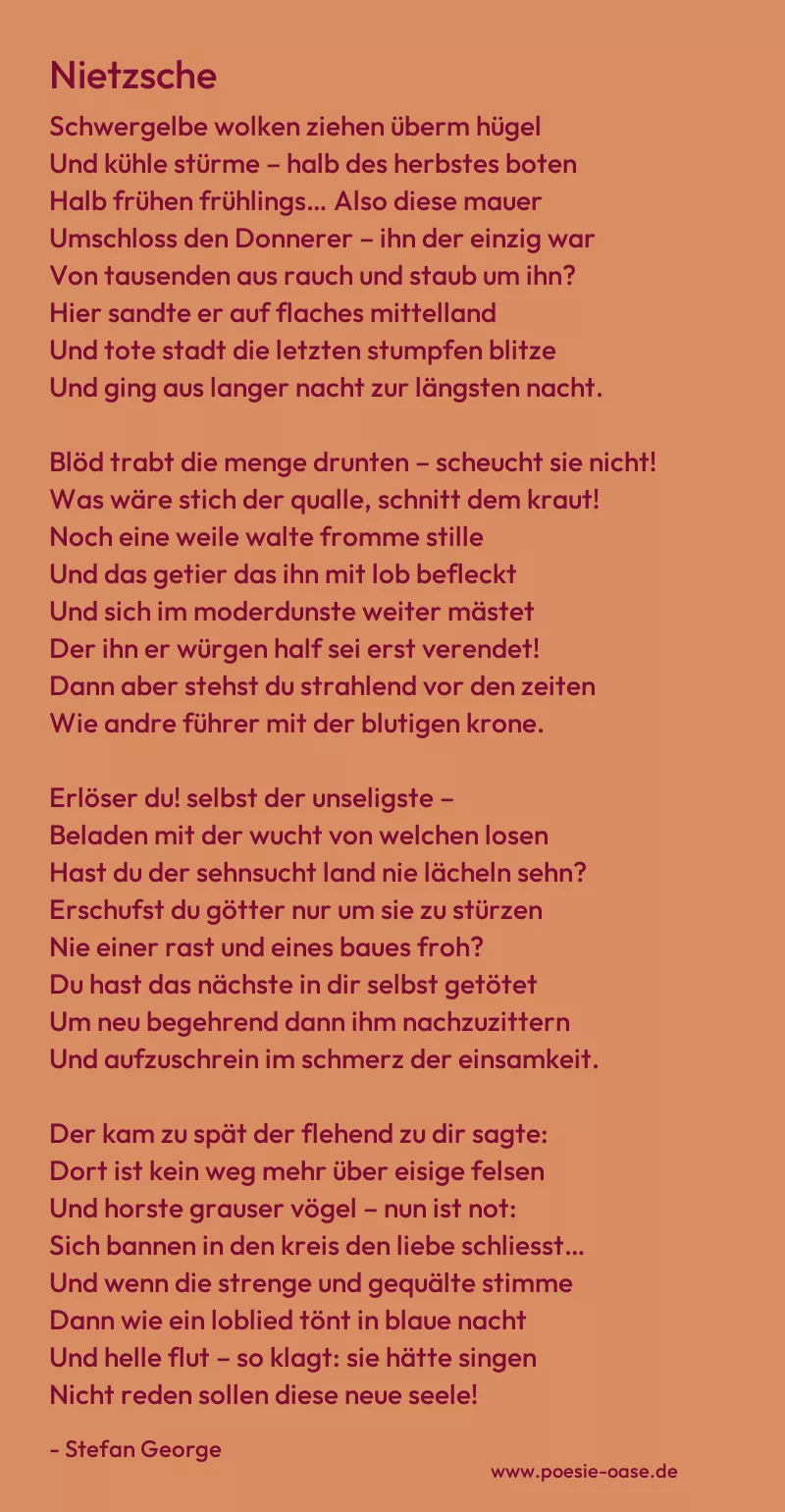

Nietzsche

Schwergelbe wolken ziehen überm hügel

Und kühle stürme – halb des herbstes boten

Halb frühen frühlings… Also diese mauer

Umschloss den Donnerer – ihn der einzig war

Von tausenden aus rauch und staub um ihn?

Hier sandte er auf flaches mittelland

Und tote stadt die letzten stumpfen blitze

Und ging aus langer nacht zur längsten nacht.

Blöd trabt die menge drunten – scheucht sie nicht!

Was wäre stich der qualle, schnitt dem kraut!

Noch eine weile walte fromme stille

Und das getier das ihn mit lob befleckt

Und sich im moderdunste weiter mästet

Der ihn er würgen half sei erst verendet!

Dann aber stehst du strahlend vor den zeiten

Wie andre führer mit der blutigen krone.

Erlöser du! selbst der unseligste –

Beladen mit der wucht von welchen losen

Hast du der sehnsucht land nie lächeln sehn?

Erschufst du götter nur um sie zu stürzen

Nie einer rast und eines baues froh?

Du hast das nächste in dir selbst getötet

Um neu begehrend dann ihm nachzuzittern

Und aufzuschrein im schmerz der einsamkeit.

Der kam zu spät der flehend zu dir sagte:

Dort ist kein weg mehr über eisige felsen

Und horste grauser vögel – nun ist not:

Sich bannen in den kreis den liebe schliesst…

Und wenn die strenge und gequälte stimme

Dann wie ein loblied tönt in blaue nacht

Und helle flut – so klagt: sie hätte singen

Nicht reden sollen diese neue seele!

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Nietzsche“ von Stefan George ist eine kraftvolle und düstere Reflexion über das Leben und das geistige Vermächtnis Friedrich Nietzsches. In der ersten Strophe wird die Szenerie einer stürmischen, von schweren Wolken überzogenen Landschaft entworfen. Herbst und Frühling mischen sich – eine Metapher für Übergang und Zwiespalt. Der „Donnerer“, Nietzsche, wird als eine einsame, überragende Gestalt beschrieben, die inmitten von „Rauch und Staub“ Blitze auf das „flache Mittelland“ und die „tote Stadt“ schleuderte, bevor er in die „längste Nacht“ – den Wahnsinn und schließlich den Tod – überging.

Die zweite Strophe setzt einen scharfen Kontrast zwischen dem erhabenen Denker und der „blöd trabenden Menge“, die ihn weder verstehen noch gefährlich sein kann – sie sind verglichen mit Quallen und Kräutern, schwach und bedeutungslos. George kritisiert aber nicht nur die dumpfe Masse, sondern auch jene, die Nietzsche scheinbar ehrten, während sie gleichzeitig sein Werk entstellten und sich in seinem „Moderdunst“ mästeten. Erst wenn auch diese vergangen sind, wird Nietzsche in seiner wahren Größe vor den Zeiten stehen – „mit der blutigen Krone“, als ein Führer, dessen geistiger Kampf nicht ohne Opfer blieb.

Die dritte Strophe beleuchtet die Tragik Nietzsches: Er schuf neue Götter nur, um sie wieder zu zerstören, er fand keine Ruhe, kein Zuhause für seine Sehnsucht. Sein rastloses Streben ließ ihn das „Nächste“, das ihm hätte Frieden bringen können, verwerfen – nur um ihm dann nachzutrauern. Diese Unfähigkeit zur Erfüllung führte zu seinem tiefsten Schmerz: der Einsamkeit.

Die letzte Strophe zeigt schließlich eine verpasste Möglichkeit der Rettung. Ein „Flehender“ bietet ihm einen anderen Weg an, den der Liebe und der Bindung, doch es ist zu spät. Statt sich zu bannen „in den Kreis, den Liebe schließt“, bleibt Nietzsche in der Kälte seiner eisigen Höhen. Die abschließende Klage verweist darauf, dass seine Stimme in der Nacht „wie ein Loblied“ hätte erklingen können – doch sie sprach statt zu singen. Dies könnte als Bedauern gelesen werden, dass Nietzsche seine Philosophie nicht versöhnlicher, nicht in einer lebensbejahenderen Harmonie ausdrücken konnte. George entwirft hier das Bild eines einsamen, radikalen Denkers, dessen Geist sich an seiner eigenen Größe und Rastlosigkeit aufrieb.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.