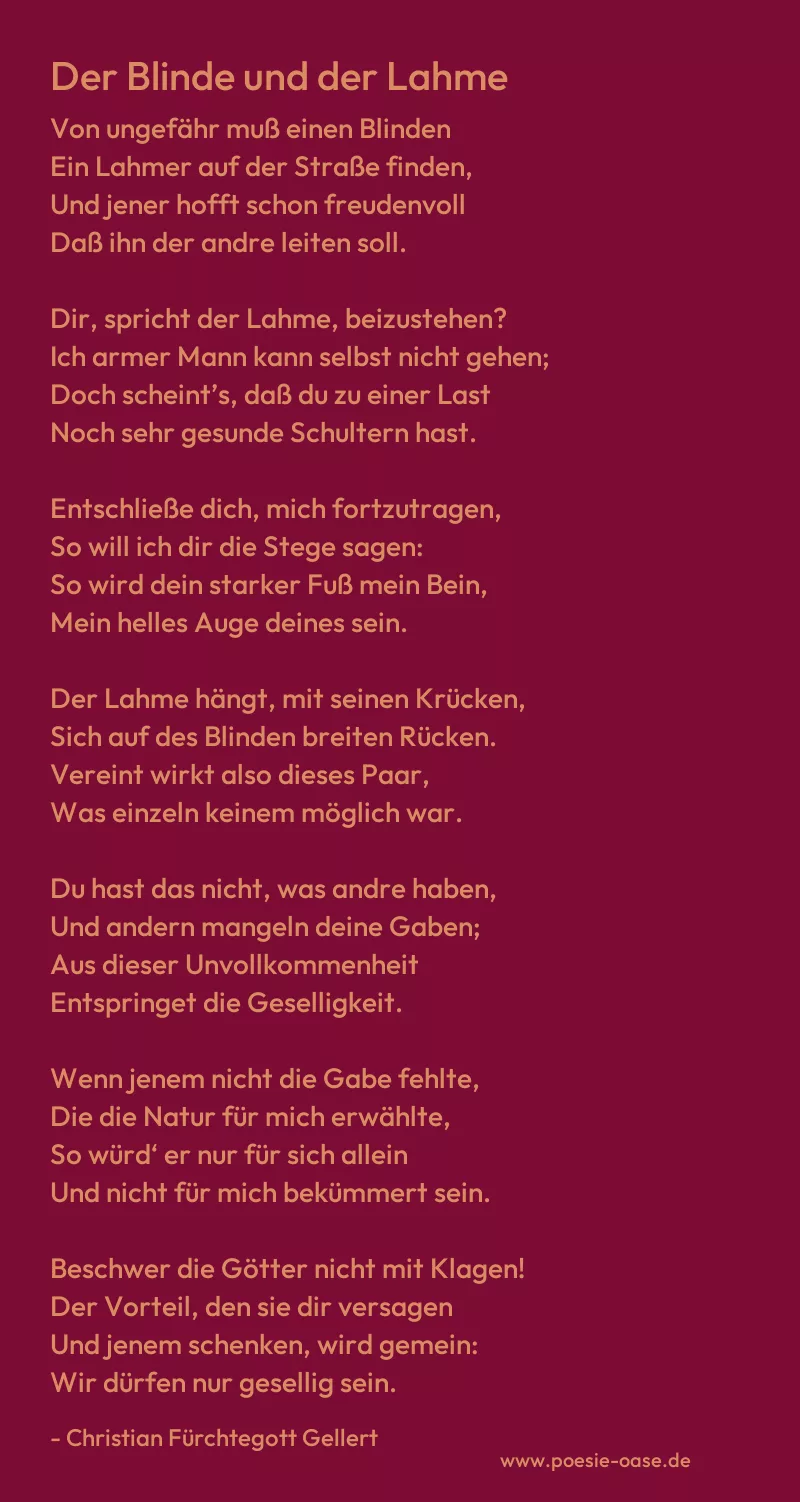

Von ungefähr muß einen Blinden

Ein Lahmer auf der Straße finden,

Und jener hofft schon freudenvoll

Daß ihn der andre leiten soll.

Dir, spricht der Lahme, beizustehen?

Ich armer Mann kann selbst nicht gehen;

Doch scheint’s, daß du zu einer Last

Noch sehr gesunde Schultern hast.

Entschließe dich, mich fortzutragen,

So will ich dir die Stege sagen:

So wird dein starker Fuß mein Bein,

Mein helles Auge deines sein.

Der Lahme hängt, mit seinen Krücken,

Sich auf des Blinden breiten Rücken.

Vereint wirkt also dieses Paar,

Was einzeln keinem möglich war.

Du hast das nicht, was andre haben,

Und andern mangeln deine Gaben;

Aus dieser Unvollkommenheit

Entspringet die Geselligkeit.

Wenn jenem nicht die Gabe fehlte,

Die die Natur für mich erwählte,

So würd‘ er nur für sich allein

Und nicht für mich bekümmert sein.

Beschwer die Götter nicht mit Klagen!

Der Vorteil, den sie dir versagen

Und jenem schenken, wird gemein:

Wir dürfen nur gesellig sein.