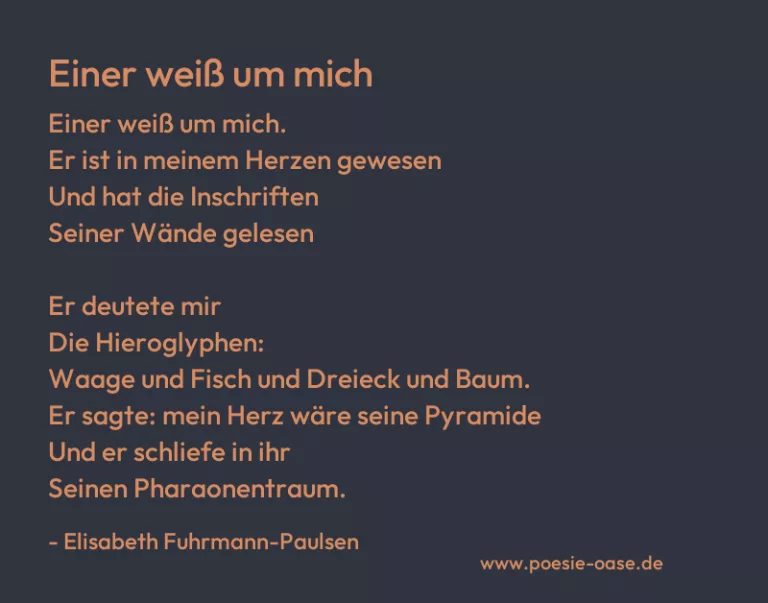

Seine Mutter war ein Königskind.

Sie hatte Flechten, ährenschwer,

ihr Auge war voll Aufbegehr,

und dennoch oft von Tränen blind.

Der Vater war ein böser Mann.

Sein Anblick tat der Mutter weh.

Vor seinem Schritt erschrak sie jäh.

Sie sah ihn niemals lächelnd an.

Dies Elternpaar begriff er nicht,

wie Zart und Rau sich so gepaart,

und in des Vaters Gegenwart

mied er der Mutter Angesicht,

das so verdunkelt und entstellt

ihm Folter war und Seelenpein,

weil es ihm heilig schien und rein,

wie sonst nichts auf der Welt.

*

Er selbst war sehr geheimnisvoll und schön.

Ein Knabe noch,

braute er schon Getränke,

die schimmerten smaragdgrün und tiefblau,

vielfarbiger als Weine in der Schenke.

Er sann des Nachts und schlief am Tage ein

unter dem Rauschduft seltsamer Gerüche.

Im Mischkrug brodelte ein giftiger Wein,

der Knabe schaute dann Gesichte:

Geister der Luft umfächelten ihm kühl

die heißen Schläfen, und den giftigen Brodem,

der ihn ersticken wollte, schickten sie nach oben.

Wie kam es nur, er fuhr aus wildem Traum,

dass ihm das Feuer nie ein Glied versehrte,

das sonst in Flammenwollust stets nach Raub begehrte –

wie nah er auch am Kohlenbecken schlief?

Die Gase selbst, tödlich mit jedem Hauch,

sah er in Wölkchen über sich zerstieben.

Da schrie er auf: Du Eblis bist mein Herr,

mein Name ist ins Zauberbuch geschrieben!

*

Der Zauberer im Märchen bin ich selbst.

Er machte Licht und hob die Kerze hoch.

Sein Spiegelbild war klar und hell und mutig,

und nichts daran war unhold oder wild.

Er sah sich um. Kein Dämon trat hervor

und bot ihm Dienste an mit bitterbösem Lachen.

Da sprach der Knabe: Diesen Zaubererberuf,

weil ich nicht lichtscheu bin, will ich nun ehrlich machen.