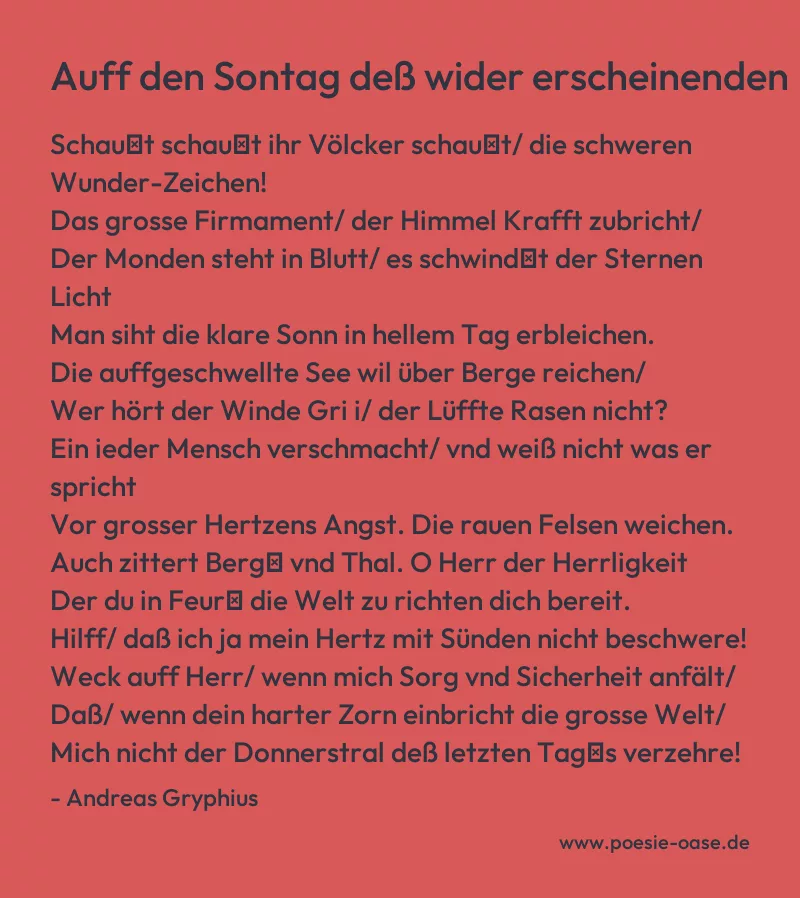

Schau′t schau′t ihr Völcker schau′t/ die schweren Wunder-Zeichen!

Das grosse Firmament/ der Himmel Krafft zubricht/

Der Monden steht in Blutt/ es schwind′t der Sternen Licht

Man siht die klare Sonn in hellem Tag erbleichen.

Die auffgeschwellte See wil über Berge reichen/

Wer hört der Winde Gri i/ der Lüffte Rasen nicht?

Ein ieder Mensch verschmacht/ vnd weiß nicht was er spricht

Vor grosser Hertzens Angst. Die rauen Felsen weichen.

Auch zittert Berg′ vnd Thal. O Herr der Herrligkeit

Der du in Feur′ die Welt zu richten dich bereit.

Hilff/ daß ich ja mein Hertz mit Sünden nicht beschwere!

Weck auff Herr/ wenn mich Sorg vnd Sicherheit anfält/

Daß/ wenn dein harter Zorn einbricht die grosse Welt/

Mich nicht der Donnerstral deß letzten Tag′s verzehre!

Auff den Sontag deß wider erscheinenden Richters

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Auff den Sontag deß wider erscheinenden Richters“ von Andreas Gryphius ist eine eindringliche Beschreibung der Angst vor dem Jüngsten Gericht. Es beginnt mit einer beunruhigenden Schilderung kosmischer Katastrophen und endet mit einem flehentlichen Gebet um Gnade. Gryphius nutzt in diesem Sonett die barocke Bildsprache, um die apokalyptischen Vorstellungen seiner Zeit zu veranschaulichen und die Leser mit der Unausweichlichkeit des göttlichen Zorns zu konfrontieren.

In den ersten acht Versen entwirft Gryphius ein Bild des Weltuntergangs, das durch die Zerstörung des Himmels, des Mondes und der Sonne gekennzeichnet ist. Die Elemente verschieben sich, die See droht über die Berge zu schwappen, und die Natur scheint sich gegen sich selbst zu wenden. Diese drastischen Bilder dienen dazu, die Leser in einen Zustand des Schreckens zu versetzen und ihre eigene Sterblichkeit und die Allmacht Gottes zu verdeutlichen. Die Verwendung von Worten wie „Blutt,“ „schwind’t,“ „erbleichen“ und „zittert“ verstärkt die emotionale Wucht und die Atmosphäre des Grauens.

Der zweite Teil des Sonetts, beginnend mit dem neunten Vers, wandelt sich von der Beschreibung des Weltuntergangs zur direkten Ansprache an Gott. Der Dichter fleht den „Herrn der Herrligkeit“ um Hilfe an, bittet darum, dass sein Herz nicht mit Sünden belastet wird. Diese Bitte um Gnade und die Angst, vom „Donnerstral deß letzten Tag’s“ verzehrt zu werden, zeigen die tiefe religiöse Überzeugung Gryphius‘ und seine Sorge um das eigene Seelenheil. Die letzten Verse sind ein Gebet, das die Hoffnung auf Errettung inmitten der allgemeinen Verdammnis ausdrückt.

Das Gedicht spiegelt die religiöse Frömmigkeit und die Angst vor dem Tod und dem Gericht wider, die typisch für die Barockzeit waren. Gryphius nutzt die sprachlichen Mittel dieser Epoche, wie Übertreibung, Pathos und Kontrast, um die Leser zu erschüttern und sie zur Besinnung auf ihr eigenes Leben und ihre Beziehung zu Gott anzuregen. Die Thematisierung der Vergänglichkeit, der drohenden Strafe und der Hoffnung auf Erlösung macht dieses Sonett zu einem eindrucksvollen Beispiel barocker Dichtung.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.