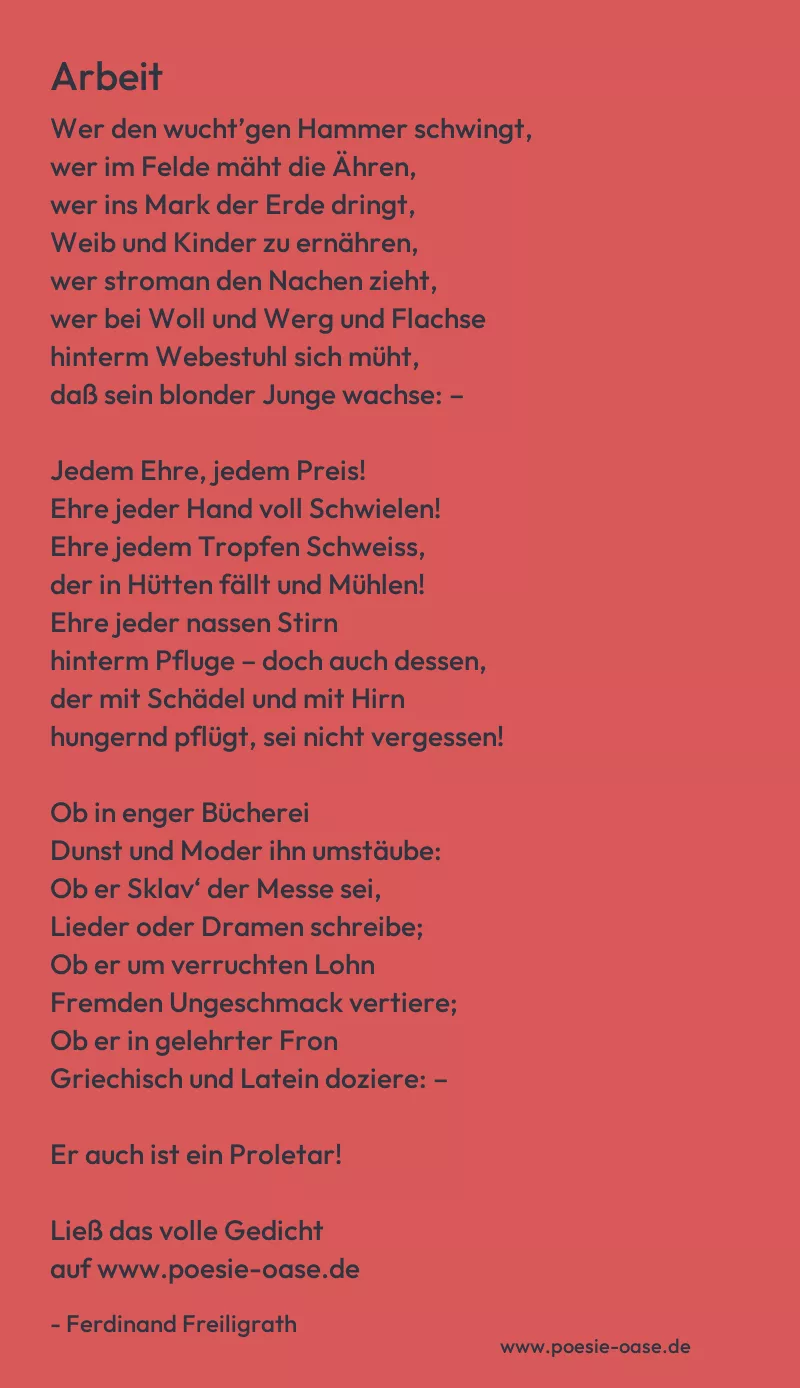

Wer den wucht’gen Hammer schwingt,

wer im Felde mäht die Ähren,

wer ins Mark der Erde dringt,

Weib und Kinder zu ernähren,

wer stroman den Nachen zieht,

wer bei Woll und Werg und Flachse

hinterm Webestuhl sich müht,

daß sein blonder Junge wachse: –

Jedem Ehre, jedem Preis!

Ehre jeder Hand voll Schwielen!

Ehre jedem Tropfen Schweiss,

der in Hütten fällt und Mühlen!

Ehre jeder nassen Stirn

hinterm Pfluge – doch auch dessen,

der mit Schädel und mit Hirn

hungernd pflügt, sei nicht vergessen!

Ob in enger Bücherei

Dunst und Moder ihn umstäube:

Ob er Sklav‘ der Messe sei,

Lieder oder Dramen schreibe;

Ob er um verruchten Lohn

Fremden Ungeschmack vertiere;

Ob er in gelehrter Fron

Griechisch und Latein doziere: –

Er auch ist ein Proletar!

Ihm auch heißt es: „Darbe! borge!“

Ihm auch bleicht das dunkle Haar,

Ihn auch hetzt ins Grab die Sorge!

Mit dem Zwange, mit der Not

Wie die andern muß er ringen,

Und der Kinder Schrei nach Brot

Lähmt auch ihm die freien Schwingen!

Manchen hab ich so gekannt!

Nach den Wolken flog sein Streben: –

Tief im Staube von der Hand

In den Mund doch mußt‘ er leben!

Eingepfercht und eingedornt,

Ächzt‘ er zwischen Tür und Angel;

Der Bedarf hat ihn gespornt,

Und gepeitscht hat ihn der Mangel.

Also schrieb er Blatt auf Blatt,

Bleich und mit verhärmten Wangen,

Während draußen Blum‘ und Blatt

Sich im Morgenwinde schwangen.

Nachtigall und Drossel schlug,

Lerche sang und Habicht kreiste: –

Er hing über seinem Buch,

Tagelöhner mit dem Geiste!

Dennoch, ob sein Herz auch schrie,

Blieb er tapfer, blieb ergeben:

„Dieses auch ist Poesie,

Denn es ist das Menschenleben!“

Und wenn gar der Mut ihm sank,

Hielt er fest sich an dem einen:

“ Meine Ehre wahrt‘ ich blank!

Was ich tu, ist für die Meinen!“

Endlich ließ ihn doch die Kraft!

Aus sein Ringen, aus sein Schaffen!

Nur zuweilen, fieberhaft,

Konnt‘ er noch empor sich raffen!

Nachts oft von der Muse Kuß

Fühlt‘ er seine Schläfen pochen;

Frei dann flog der Genius,

Den des Tages Drang gebrochen!

Lang jetzt ruht er unterm Rain,

D’rauf im Gras die Winde wühlen;

Ohne Kreuz und ohne Stein

Schläft er aus auf seinen Pfühlen.

Rotgeweinten Angesichts

Irrt sein Weib und irrt sein Samen –

Bettlerkinder erben nichts,

Als des Vaters reinen Namen!

Ruhm und Ehre jedem Fleiß!

Ehre jeder Hand voll Schwielen!

Ehre jedem Tropfen Schweiß,

Der in Hütten fällt und Mühlen!

Ehre jeder nassen Stirn

Hinterm Pfluge! – Doch auch dessen,

Der mit Schädel und mit Hirn

Hungernd pflügt, sei nicht vergessen!