Gedichte wirken oft geheimnisvoll. Sie sind kurz, aber voller Bilder, Gefühle und Rätsel. In der Schule begegnen dir Gedichte spätestens ab der 5. Klasse – und früher oder später wirst du aufgefordert, ein Gedicht zu interpretieren. Aber was bedeutet das eigentlich? Und wie geht man dabei Schritt für Schritt vor?

In diesem Beitrag erfährst du, wie du eine Gedichtinterpretation für die Schule schreibst. Klar, verständlich und mit Beispielen. Egal ob du in der 6. Klasse anfängst oder dich in der 10. Klasse auf eine Klassenarbeit vorbereitest: Mit dieser Struktur hast du einen roten Faden an der Hand.

🧠 Was ist eine Gedichtinterpretation?

Eine Interpretation ist mehr als eine Zusammenfassung. Du versuchst herauszufinden, was ein Gedicht aussagen will, welche Mittel es benutzt und welche Wirkung es erzielt. Dabei gibt es keine „eine richtige Antwort“, sondern mehrere mögliche Deutungen, solange du sie gut begründest!

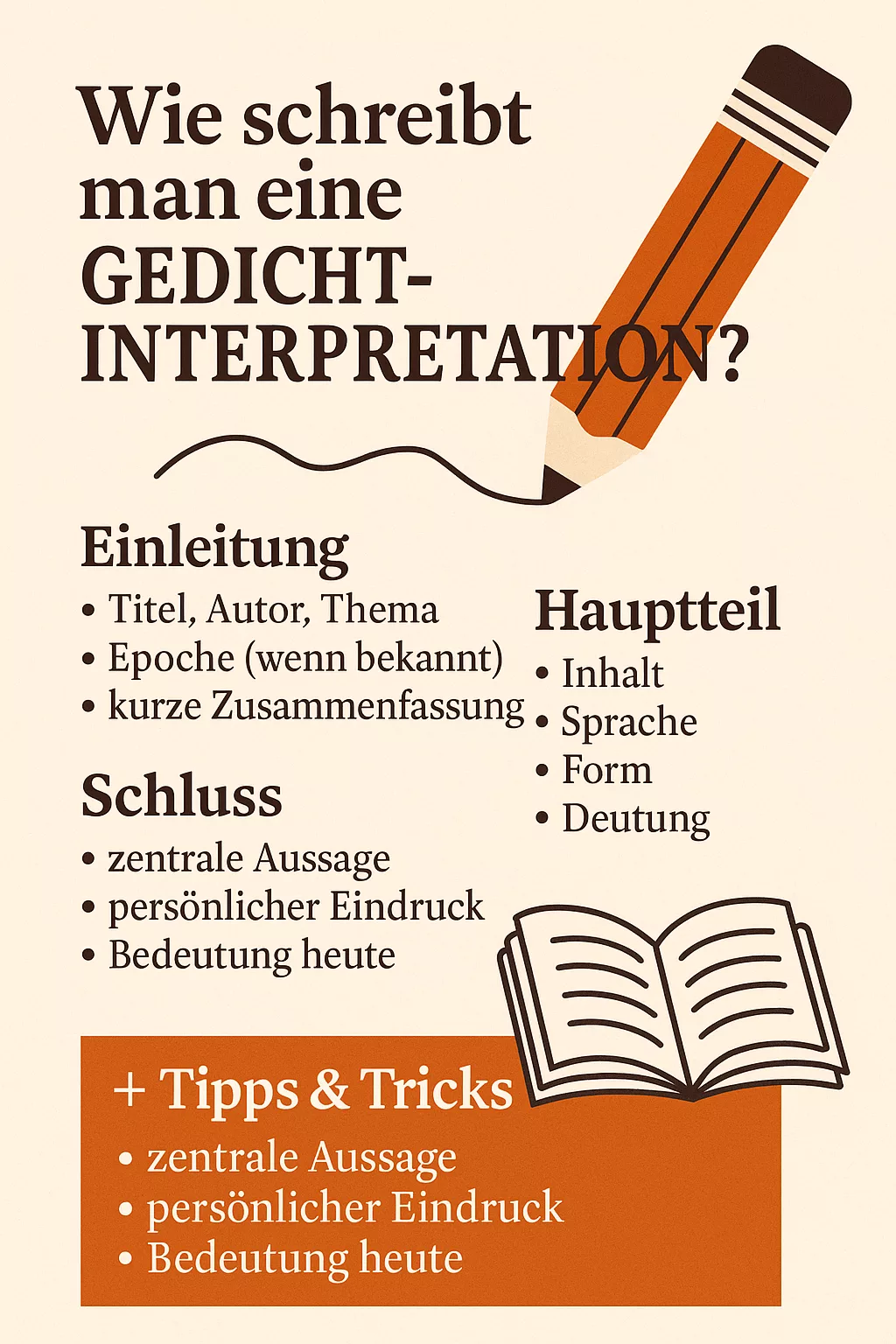

📂 Aufbau einer Gedichtinterpretation

Eine Gedichtinterpretation folgt einer klaren Struktur, die dir hilft, systematisch vorzugehen. Ziel ist es, das Gedicht nicht nur inhaltlich zu verstehen, sondern auch seine sprachliche Gestaltung zu analysieren und zu deuten. Dabei gliedert sich der Text in drei Hauptteile: Einleitung, Hauptteil und Schluss. In der Einleitung bereitest du den Leser vor, im Hauptteil analysierst du genau, und im Schluss ziehst du ein Fazit. Diese Struktur sorgt dafür, dass deine Interpretation gut nachvollziehbar ist.

✍️ Einleitung

In der Einleitung gibst du zuerst grundlegende Informationen zum Gedicht an. Dazu gehören der Titel des Gedichts, der Name des Autors oder der Autorin sowie das Erscheinungsjahr oder die literarische Epoche, in der es entstanden ist. Danach fasst du kurz zusammen, worum es in dem Gedicht hauptsächlich geht. Zum Schluss formulierst du eine erste Deutungshypothese, also deine Vermutung, was das Gedicht aussagen möchte oder welche Stimmung es erzeugt.

📖 Hauptteil

Im Hauptteil erfolgt die detaillierte Analyse des Gedichts. Du kannst dabei entweder Strophe für Strophe vorgehen oder thematische Blöcke bilden. Für jeden Abschnitt beschreibst du kurz den Inhalt und analysierst anschließend genauer, welche sprachlichen und stilistischen Mittel verwendet werden. Wichtig ist, dass du Stilmittel klar benennst (z. B. Metapher, Vergleich, Personifikation) und deren Wirkung erklärst. Gehe auch auf Besonderheiten in Sprache, Satzbau und Wortwahl ein. Abschließend beschreibst du die äußere Form des Gedichts, das bedeutet du erläuterst das Reimschema, das Versmaß und den Aufbau des Gedichts und ziehst einen Bezug zur Einleitung bzw. zu deiner anfänglichen Deutungshypothese.

📅 Schluss

Im Schluss fasst du deine Erkenntnisse zusammen und formulierst die zentrale Aussage des Gedichts. Dabei bewertest du auch, wie die sprachliche Gestaltung des Gedichts diese Aussage unterstützt oder hervorhebt. Zudem kannst du einen Bezug zur heutigen Zeit herstellen und erläutern, warum das Gedicht immer noch aktuell oder wichtig sein könnte. Falls erlaubt, gibst du abschließend noch deine persönliche Einschätzung oder Meinung zum Gedicht ab.

🎭 Die wichtigsten Rhetorischen Stilmittel

Was sind rhetorische Mittel?

Rhetorische Mittel, auch Stilmittel genannt, sind sprachliche Werkzeuge, mit denen Texte lebendiger, eindrucksvoller oder wirkungsvoller gestaltet werden. Dichterinnen und Dichter nutzen sie, um Gefühle zu erzeugen, Bilder im Kopf entstehen zu lassen oder bestimmte Aussagen zu betonen.

Wichtige rhetorische Mittel in Gedichten:

- Metapher: Bildhafte Sprache, z.B. „Eine Mauer aus Schweigen“. Sie schafft starke Bilder und verknüpft zwei eigentlich nicht zusammengehörige Bereiche.

- Vergleich: Verknüpfung durch „wie“ oder „als“, z.B. „stark wie ein Löwe“. Er hilft, etwas Unbekanntes mit Bekanntem zu erklären.

- Personifikation: Dinge oder Tiere handeln wie Menschen, z.B. „Die Sonne lacht“. Dadurch wirken Beschreibungen lebendiger.

- Alliteration: Mehrere Wörter beginnen mit demselben Laut, z.B. „Milch macht müde Männer munter“. Das schafft Rhythmus und Klang.

- Anapher: Wiederholung am Satzanfang, z.B. „Ich schreibe jetzt, ich schreibe morgen, ich schreibe immer.“ Sie betont bestimmte Aussagen.

- Enjambement: Ein Satz geht über das Versende hinaus. Das kann den Lesefluss verändern oder Spannung erzeugen.

- Klimax: Steigerung, z.B. „Ich kam, sah und siegte.“ Sie erhöht die Dramatik.

- Symbol: Ein konkreter Gegenstand steht für etwas Abstraktes, z.B. eine weiße Taube für Frieden.

Diese Mittel solltest du beim Interpretieren nicht nur erkennen, sondern auch beschreiben, welche Wirkung sie haben und warum sie an dieser Stelle verwendet wurden.

✨ Tipps und Tricks

📖 Lesestrategien beim ersten Lesen

Lies das Gedicht mindestens zweimal. Beim ersten Mal einfach nur auf dich wirken lassen. Beim zweiten Lesen kannst du wichtige Wörter, wiederkehrende Begriffe oder ungewöhnliche Formulierungen markieren. So bekommst du einen ersten Zugang zum Text.

🛠️ Stilmittel erkennen und benennen

Oft helfen dir Signalwörter wie „wie“ (Vergleich) oder Wiederholungen am Versanfang (Anapher), bestimmte Stilmittel zu erkennen. Übe, indem du dir Listen mit Beispielen anschaust, so lernst du typische Muster zu erkennen.

🗣️ Auf die Sprache achten

Achte darauf, welche Wörter der Autor oder die Autorin verwendet: Sind sie altmodisch, bildhaft, emotional oder sachlich? Gibt es auffällige Satzstellungen oder Wortneuschöpfungen? Sprache ist ein Schlüssel zur Wirkung des Gedichts.

⚠️ Häufige Fehler vermeiden

- Nicht einfach nur nacherzählen, was passiert.

- Stilmittel nicht nur nennen, sondern auch ihre Funktion erklären.

- Keine Ich-Form verwenden (außer die Aufgabe erlaubt es ausdrücklich).

- Auf saubere Rechtschreibung und Gliederung achten.

🔄 Präsens verwenden

Gedichtinterpretationen werden im Präsens (Gegenwart) geschrieben. Also nicht: „Das Gedicht handelte von …“, sondern: „Das Gedicht handelt von …“.

Diese Tipps helfen dir, klarer und sicherer zu schreiben und machen deine Interpretation verständlicher und überzeugender.

🖊️ Beispielanalyse

Gedicht: „Der Panther“ von Rainer Maria Rilke

✍️ Einleitung

Das Gedicht „Der Panther“ wurde von Rainer Maria Rilke im Jahr 1902 verfasst. Es beschreibt das Leben eines Panthers, der in einem Käfig im Jardin des Plantes in Paris eingesperrt ist. Das Gedicht thematisiert die Gefangenschaft, die seelische Erstarrung und den Verlust der Lebenskraft. Rilke benutzt dabei eindrucksvolle Bilder, um die innere Leere und Ohnmacht des Tieres darzustellen. Es lässt sich vermuten, dass der Panther auch als Symbol für den modernen Menschen gesehen werden kann, der sich in Zwängen gefangen fühlt.

📖 Hauptteil

In der ersten Strophe beschreibt Rilke den Blick des Panthers. „Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe / und hinter tausend Stäben keine Welt.“ Diese Metapher verdeutlicht die Perspektive des Tieres: Es sieht nur noch Gitterstäbe, kein Außen mehr. Der Panther hat sich mit seiner Gefangenschaft abgefunden. Die Wiederholung von „tausend Stäben“ verstärkt das Gefühl der Ausweglosigkeit. Das Reimschema (Kreuzreim) und der regelmäßige Rhythmus spiegeln den eintönigen Alltag im Käfig.

Die zweite Strophe konzentriert sich auf die Bewegung des Panthers. Seine Schritte sind „wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte“, doch diese Kraft scheint sinnlos und gefangen in einem ewigen Kreis. Die Metapher betont, dass der Panther zwar noch Energie besitzt, aber sie ins Leere läuft – es gibt kein Ziel, keine Hoffnung.

In der dritten Strophe beschreibt Rilke einen seltenen Moment, in dem das Tier für einen Augenblick wieder etwas wahrnimmt: „Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf –.“ Das Bild der „Pupille als Vorhang“ zeigt, wie sehr der Panther innerlich abgeschottet ist. Doch selbst wenn etwas in sein Bewusstsein „dringt“, „hört es im Herzen auf zu sein“. Der letzte Vers lässt keine Hoffnung zu – jede Regung stirbt im Inneren.

Stilistisch nutzt Rilke zahlreiche sprachliche Mittel: Metaphern („tausend Stäbe“, „Vorhang der Pupille“), Personifikationen (das Bild „hört im Herzen auf zu sein“), und einen gleichmäßigen Rhythmus, der die Monotonie betont. Die Sprache ist bildhaft, aber nüchtern und melancholisch.

📅 Schluss

Rilkes „Panther“ ist mehr als die Beschreibung eines Tieres im Käfig. Das Gedicht zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie Isolation und Eingesperrtsein zur inneren Erstarrung führen. Der Panther steht symbolisch für das menschliche Gefühl von Fremdbestimmung und innerer Leere in der modernen Welt. Die sprachliche Gestaltung – besonders die starken Bilder – unterstreichen diese Wirkung und machen das Gedicht auch heute noch relevant. Rilke gelingt es, mit wenigen Worten eine tiefgründige, beklemmende Atmosphäre zu erschaffen, die lange nachwirkt.

📙 Weiterführende Ressourcen

Hier findest du hilfreiche Materialien, um noch besser mit Gedichten und Interpretationen umzugehen. Diese kannst du als Lehrkraft, Schüler:in oder Elternteil individuell nutzen oder gezielt verlinken:

- 📖 Online-Lexikon für rhetorische Mittel – Übersicht und Erklärungen zu allen wichtigen Stilmitteln

- 📄 Übungsblätter und Arbeitsmaterialien – zum Ausdrucken oder interaktiven Bearbeiten