Einleitung

Drei Zeilen, siebzehn Silben, mehr braucht es nicht, um ein Haiku zu schreiben. Oder? Die kleine Gedichtform aus Japan wirkt auf den ersten Blick simpel, fast minimalistisch. Doch hinter der Kürze steckt eine jahrhundertealte Tradition, die mehr Tiefe in sich trägt, als man erwarten würde.

Haikus sind Momentaufnahmen. Sie halten flüchtige Eindrücke aus der Natur oder dem Alltag fest, oft mit überraschender Klarheit oder leiser Poesie. In einer Zeit, in der Texte oft möglichst kurz und prägnant sein sollen, wirkt das Haiku fast modern.

Aber was genau ist ein Haiku? Woher kommt es, wie ist es aufgebaut, und was macht es so besonders? In diesem Beitrag schauen wir uns die Ursprünge und Merkmale des Haikus an, werfen einen Blick auf typische Stilmittel und geben dir erste Beispiele und Anregungen mit auf den Weg.

Was ist ein Haiku?

Das Haiku ist eine traditionelle japanische Gedichtform, die sich durch ihre Kürze und ihre Konzentration auf das Wesentliche auszeichnet. Es besteht aus nur drei Zeilen und folgt in der klassischen Form einem festen Silbenmuster: 5 Silben in der ersten Zeile, 7 in der zweiten und wieder 5 in der dritten.

Entstanden ist das Haiku im 17. Jahrhundert als Weiterentwicklung längerer Gedichtformen, insbesondere des Renga. Einer der bekanntesten frühen Haiku-Dichter war Matsuo Bashō, der das Haiku als eigenständige Kunstform etablierte und ihm eine tiefe Verbindung zur Natur und zum Moment verlieh.

Anders als viele westliche Gedichte, die oft von Reimen, langen Versen oder erzählerischen Bögen geprägt sind, lebt das Haiku von der Konzentration auf einen Augenblick, eine Szene, ein Gefühl, ein Kontrast. Es beschreibt nicht, es deutet an.

Heute hat das Haiku längst seinen Weg über Japans Grenzen hinaus gefunden und wird weltweit in vielen Sprachen geschrieben, oft in leicht abgewandelter Form, aber immer mit dem gleichen Ziel: in wenigen Worten etwas Wesentliches sichtbar machen.

Struktur eines Haikus

Ein klassisches Haiku besteht aus drei Zeilen mit insgesamt 17 Silben, aufgeteilt im Muster 5-7-5. Diese klare Form ist zwar einfach zu merken, aber nicht immer leicht einzuhalten. Gerade wenn man versucht, dabei auch noch etwas Sinnvolles und Poetisches auszudrücken.

Beispielhafte Struktur:

1. Zeile: 5 Silben

2. Zeile: 7 Silben

3. Zeile: 5 Silben

Die Kürze zwingt zur Konzentration. Es bleibt kein Platz für Ausschweifungen oder lange Erklärungen, jedes Wort muss sitzen. Haikus vermeiden dabei meist direkte Erklärungen oder Bewertungen. Stattdessen zeigen sie eine kleine Szene, lassen sie für sich wirken und überlassen die Deutung dem Leser.

Oft steht dabei ein Naturbild im Mittelpunkt. Das kann ein fallendes Blatt, ein plötzlicher Windstoß oder das Summen einer Biene sein, kleine Beobachtungen, die uns im Alltag leicht entgehen. Ein gutes Haiku fängt diesen Moment ein und macht ihn spürbar.

Im modernen Haiku, gerade außerhalb Japans, wird das starre Silbenmaß oft etwas lockerer gehandhabt. Wichtiger als die exakte Zählweise ist vielen heutigen Dichter:innen die Stimmung, der Rhythmus und die Klarheit des Ausdrucks.

Wichtige Elemente eines Haikus

Neben der bekannten 5-7-5-Struktur gibt es zwei klassische Elemente, die ein traditionelles Haiku besonders prägen: das Kigo und das Kireji. Beide tragen wesentlich zur Tiefe und Ausdruckskraft eines Haikus bei, auch wenn sie in modernen Varianten nicht immer streng eingehalten werden.

Kigo – das Jahreszeitenwort

Ein Kigo ist ein Hinweis auf die Jahreszeit, in der das Haiku spielt. Das kann direkt erfolgen („Schneeflocke“, „Kirschblüte“) oder indirekt durch typische Aktivitäten oder Naturerscheinungen („Laubfall“, „Grillenzirpen“). Das Kigo verankert das Gedicht in einem bestimmten Zeitgefühl und schafft eine emotionale Verbindung zum Zyklus der Natur.

Kireji – das Schnittwort

Ein Kireji ist ein sprachlicher „Schnitt“, der dem Haiku einen Bruch, eine Pause oder einen Kontrast verleiht. Im Japanischen ist das oft ein einzelnes Wort, das sowohl grammatikalisch als auch klanglich wirkt. In anderen Sprachen wird dieser Effekt meist durch Satzzeichen, kurze Pausen oder einen Perspektivwechsel erreicht. Das Kireji unterstreicht häufig eine überraschende Wendung oder öffnet den Raum für Interpretation.

Zusammen sorgen Kigo und Kireji dafür, dass ein Haiku trotz seiner Kürze Tiefe bekommt. Sie laden dazu ein, zwischen den Zeilen zu lesen, die Atmosphäre zu spüren und das scheinbar Kleine im größeren Zusammenhang zu sehen.

Haiku-Beispiele

Um besser zu verstehen, wie ein Haiku funktioniert, lohnt sich ein Blick auf einige klassische Werke. Die folgenden Beispiele stammen von japanischen Meistern des 17. und 18. Jahrhunderts, deren Gedichte heute gemeinfrei sind. Sie zeigen, wie viel Ausdruckskraft in nur drei Zeilen stecken kann.

1. Matsuo Bashō (1644–1694)

Ein berühmtes Frühlings-Haiku von Bashō:

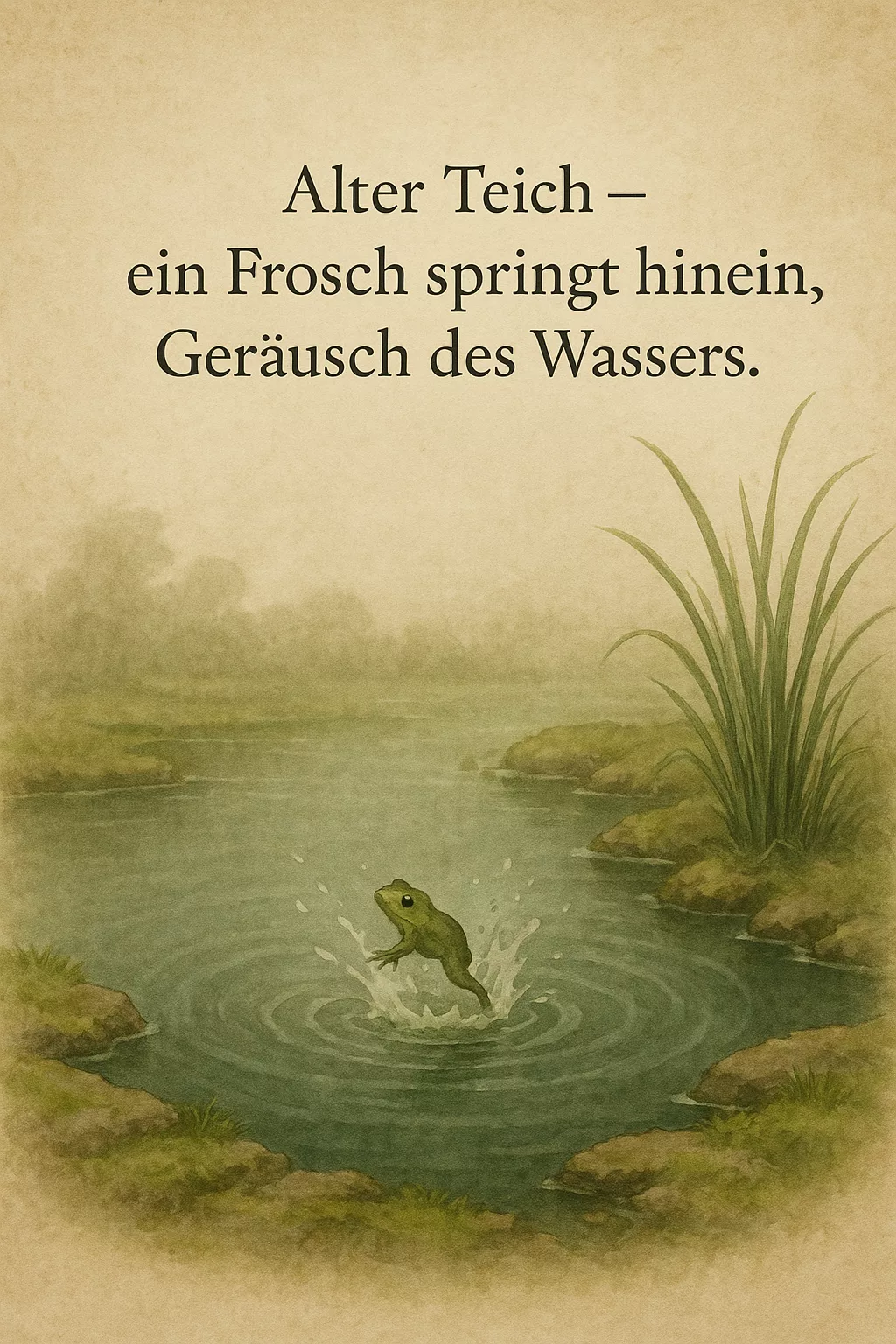

Alter Teich –

ein Frosch springt hinein,

Geräusch des Wassers.

Dieses Haiku ist wahrscheinlich das bekannteste der Welt. Es zeigt eine winzige Bewegung, ein Frosch, der ins Wasser springt und lenkt unsere ganze Aufmerksamkeit auf den Moment des Eintauchens. Natur, Stille, Klang und Bewegung verschmelzen in wenigen Worten. Hier findest du übrigens noch weitere Haikus von Bashō.

2. Yosa Buson (1716–1784)

Ein visuelles Herbst-Haiku von Buson:

Nebel steigt auf –

über Reisfeldern leuchten

die Kranichschwingen.

Buson war Maler und Dichter, was man seinen Haikus oft anmerkt. Hier entsteht ein fast gemäldeartiges Bild, der Kontrast zwischen nebligem Boden und leuchtenden Kranichen erzeugt eine starke visuelle Wirkung.

3. Kobayashi Issa (1763–1828)

Ein gefühlvolles Haiku mit Alltagsbezug:

Diese Welt –

ein Tautropfen nur,

und doch … und doch …

Issas Haikus sind oft geprägt von Mitgefühl, Humor und Melancholie. In diesem Gedicht schwingt eine existenzielle Erkenntnis mit, das Leben ist flüchtig, und trotzdem bedeutet es uns viel. Das doppelte „und doch“ lässt Raum für Nachklang und Nachdenken.

Diese Beispiele zeigen: Ein Haiku muss nicht groß sein, um zu wirken. Im Gegenteil, gerade seine Kürze zwingt uns innezuhalten und genauer hinzusehen.

Warum Haikus schreiben?

In einer Welt voller Reizüberflutung und ständiger Ablenkung kann das Schreiben von Haikus wie ein kleines Gegengewicht wirken. Es zwingt uns, langsamer zu werden, genauer hinzusehen und die Schönheit im Alltäglichen zu entdecken.

Ein Haiku zu schreiben bedeutet, den Moment zu würdigen. Es geht nicht um große Worte oder komplizierte Themen, sondern um das Wesentliche: ein Sonnenstrahl auf dem Fenstersims, der Geruch von Regen auf trockenem Asphalt, das Rascheln von Blättern im Wind.

Die klare Form des Haikus hilft außerdem dabei, die eigenen Gedanken zu fokussieren. Wer schreibt, muss auswählen, reduzieren, entscheiden. Diese Beschränkung wirkt auf viele fast meditativ. Manche nutzen das Haiku-Schreiben deshalb auch als kreatives Tagebuch oder als kleine tägliche Achtsamkeitsübung.

Und nicht zuletzt macht es einfach Spaß, mit Sprache zu spielen zu versuchen, mit wenigen Worten etwas auszudrücken, das bleibt. Haikus sind eine Einladung, Poesie im Kleinen zu finden ganz ohne große Bühne.

Fazit

Ein Haiku ist mehr als nur ein kurzes Gedicht mit einem festen Silbenmuster. Es ist eine Form der Achtsamkeit in Worten eine Momentaufnahme, die Stille, Natur und Gefühl in wenigen Zeilen verbindet.

Ob traditionell mit Kigo und Kireji oder in moderner, freierer Form: Haikus laden uns ein, das Tempo zu drosseln und das Wesentliche wahrzunehmen. Sie zeigen, dass Dichtung nicht lang sein muss, um tief zu gehen.

Wer sich auf das Schreiben oder Lesen von Haikus einlässt, entdeckt oft neue Blickwinkel auf vermeintlich alltägliche Dinge. Vielleicht ist genau das ihre größte Stärke: Sie führen uns zurück in den Moment mit Sprache, die Raum lässt zum Atmen und Nachdenken.

Also warum nicht einfach selbst ein Haiku schreiben? Drei Zeilen, siebzehn Silben und ein Stück Poesie, das nur dir gehört.