Millionen Nachtigallen schlagen

Die Sterne. Blaue. Ferne.

Ein Flammensang der Sterne!

Millionen Nachtigallen schlagen.

Es blitzt der Lenz.

Myriaden Wimpern zucken glühend auf.

Das grüne Glück von Frühlingsnachtgelagen

Beginnt sein eigenbrüstiges Geglänz.

Die lauen Schauer nehmen ihren Zauberlauf:

Millionen Nachtigallen schlagen.

Erkenne ich ein freundliches Gespenst?

Ich werde mich im Ernst darum bewerben.

Der kleinste Wink will sich ins Wittern kerben:

Wer weiß, wann meine Träumlichkeit erglänzt?

Gespenster gleichen unsern sanften Tieren,

Sie können schnell den Samt der Neigung spüren.

Sie heben, schweben, weben sich heran,

Und halten uns unfaßbar sacht im Bann.

Ich will die Lichtgewimmelstille nicht verlieren,

Ein altes Walten muß sich bald aus Sanftmut rühren.

Millionen Nachtigallen schlagen.

Die ganze Nacht ermahnen uns verwandte Stimmen.

Es scheint ein Mond geheimnisvoll zu glimmen.

Doch ist zu warm die Nacht, voll atmendem Behagen!

Myriaden brunstbewußte Funken suchen sich im Fluge,

Sie schwirren hin und her und doch im Frühlingszuge.

Das Lenzgespenst, das Lenzgespenst geht um im Hage!

Es kann der Laubwald wandern und sich selbst erwarten,

Das schwankt und walzt nach allen alten Wandelarten;

Es lacht die Nacht: der Wagen wagt, es wacht die Wage.

Es blitzen da Myriaden tanzvernarrte Fragen –

Millionen Nachtigallen schlagen.

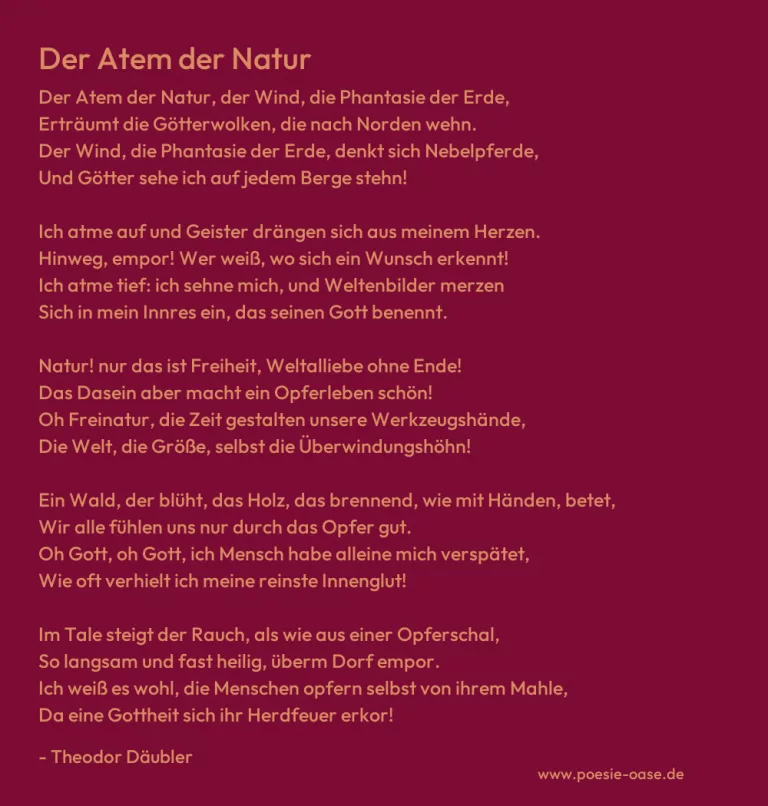

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Millionen Nachtigallen schlagen“ von Theodor Däubler entfaltet ein rauschhaftes, visionäres Frühlingspanorama, in dem Natur, Gefühl und Traum ineinanderfließen. Im Zentrum steht eine ekstatische Wahrnehmung der Frühlingsnacht, die von Klang, Licht und Bewegung durchdrungen ist. Der wiederkehrende Refrain „Millionen Nachtigallen schlagen“ wird zum rhythmischen Herzschlag des Gedichts und verstärkt den Eindruck einer intensiven, fast übernatürlichen Naturerfahrung.

Die Sprache des Gedichts ist hoch verdichtet, bilderreich und voller Synästhesien. Sterne werden zu „Flammensang“, Frühlingsfunken sind „brunstbewusst“, Wimpern zucken „glühend“ auf – die Grenzen zwischen Sinneseindrücken verschwimmen. Der Frühling wird nicht als sanftes Erwachen, sondern als glühender, fast übersinnlicher Rausch dargestellt. In dieser Aufladung erhält der Frühling etwas Eigenwilliges, ja „eigenbrüstiges“, das sich dem Menschen nicht einfach darbietet, sondern sich im „Geglänz“ behauptet.

Das lyrische Ich steht staunend inmitten dieses Natur- und Gefühlstaumels. Es reflektiert die Erscheinung eines „freundlichen Gespensts“, das möglicherweise für ein seelisches Bild steht – ein Symbol für Sehnsucht, Liebe oder innere Wandlung. Auch Tiere, „sanft“ und sensibel, werden mit Gespenstern verglichen, die uns „unfassbar sacht im Bann“ halten. Diese Verse deuten auf ein tiefes Bedürfnis nach Nähe und geistiger Berührung, das sich in der sinnlichen Fülle der Natur spiegelt.

In der zweiten Hälfte des Gedichts weitet sich der Blick weiter ins Traumhafte: Der Wald wird lebendig, kann „wandern und sich selbst erwarten“, die Nacht „lacht“, der „Wagen wagt“ – Sprache wird hier zum Spiel mit Klängen und Mehrdeutigkeit. Die Zeile „Es blitzen da Myriaden tanzvernarrte Fragen“ bringt die Stimmung auf den Punkt: Das Gedicht fragt nicht nach festen Antworten, sondern tanzt mit Möglichkeiten, mit Rufen, mit Wahrnehmungen.

Däublers Gedicht ist ein poetisches Erlebnis, kein Bericht. Es beschwört eine Welt, in der die Sinne überfließen, wo Natur, Traum, Gefühl und Geist sich gegenseitig durchdringen. Die Wiederholung der Nachtigallen bildet dabei eine klangliche Konstante, eine Art musikalisches Leitmotiv, das die ekstatische Wahrnehmung rahmt und verstärkt.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.