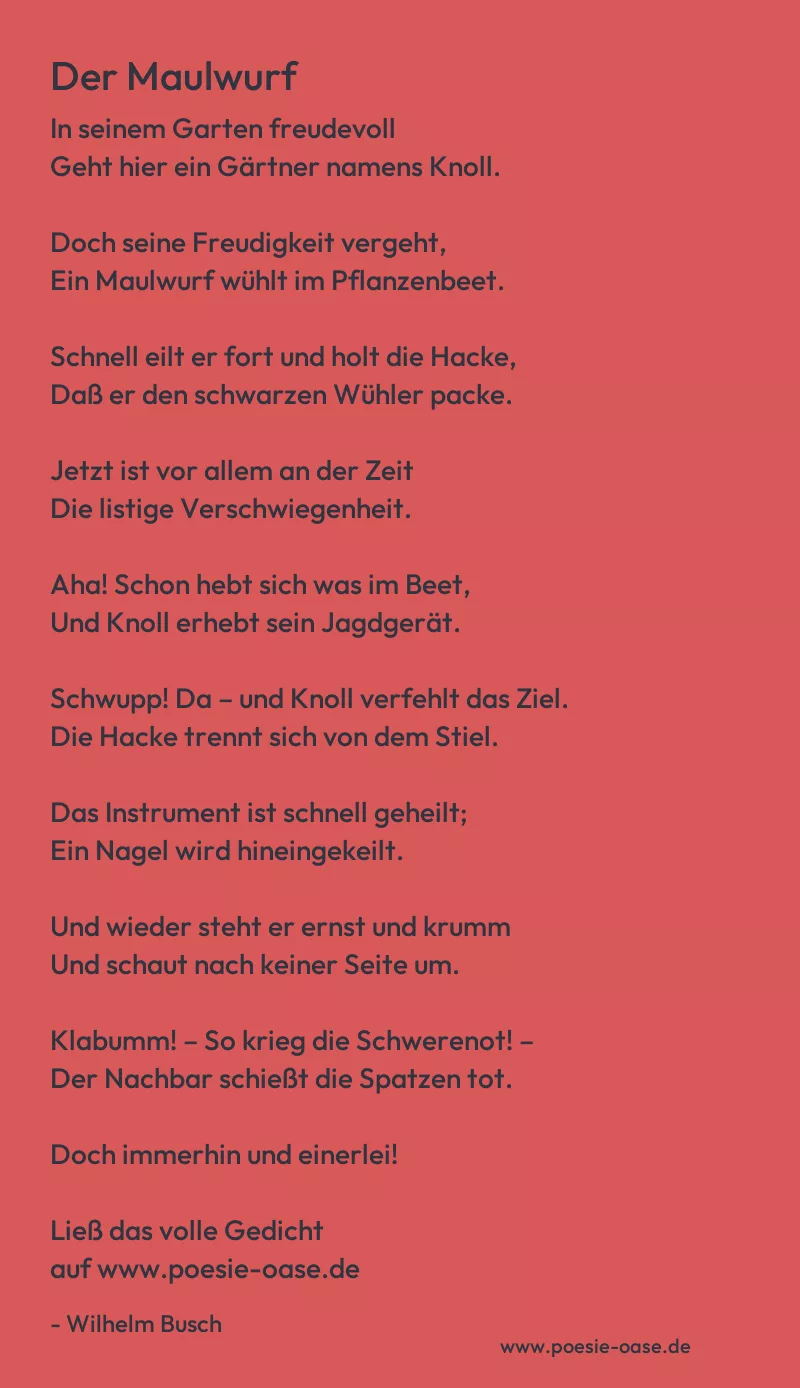

In seinem Garten freudevoll

Geht hier ein Gärtner namens Knoll.

Doch seine Freudigkeit vergeht,

Ein Maulwurf wühlt im Pflanzenbeet.

Schnell eilt er fort und holt die Hacke,

Daß er den schwarzen Wühler packe.

Jetzt ist vor allem an der Zeit

Die listige Verschwiegenheit.

Aha! Schon hebt sich was im Beet,

Und Knoll erhebt sein Jagdgerät.

Schwupp! Da – und Knoll verfehlt das Ziel.

Die Hacke trennt sich von dem Stiel.

Das Instrument ist schnell geheilt;

Ein Nagel wird hineingekeilt.

Und wieder steht er ernst und krumm

Und schaut nach keiner Seite um.

Klabumm! – So krieg die Schwerenot! –

Der Nachbar schießt die Spatzen tot.

Doch immerhin und einerlei!

Ein Flintenschuß ist schnell vorbei.

Schon wieder wühlt das Ungetier.

Wart! denkt sich Knoll. Jetzt kommen wir.

Er schwingt die Hacke voller Hast –

Radatsch! – O schöner Birnenast!

Die Hacke ärgert ihn doch sehr,

Drum holt er jetzt den Spaten her.

Nun, Alter, sei gescheit und weise

Und mache leise, leise, leise!

Schnarräng! – Da tönt ihm in das Ohr

Ein Bettelmusikantenchor.

Musik wird oft nicht schön gefunden,

Weil sie stets mit Geräusch verbunden.

Kaum ist’s vorbei mit dem Trara,

So ist der Wühler wieder da.

Schnupp! dringt die Schaufel wie der Blitz

Dem Maulwurf unter seinen Sitz.

Und mit Hurra in einem Bogen

Wird er herauf ans Licht gezogen.

Aujau! Man setzt sich in den Rechen

Voll spitzer Stacheln, welche stechen.

Und Knoll zieht für den Augenblick

Sich schmerzlich in sich selbst zurück.

Schon hat der Maulwurf sich derweil

Ein Loch gescharrt in Angst und Eil.

Doch Knoll, der sich emporgerafft,

Beraubt ihn seiner Lebenskraft.

Da liegt der schwarze Bösewicht

Und wühlte gern und kann doch nicht;

Denn hinderlich, wie überall,

Ist hier der eigne Todesfall.