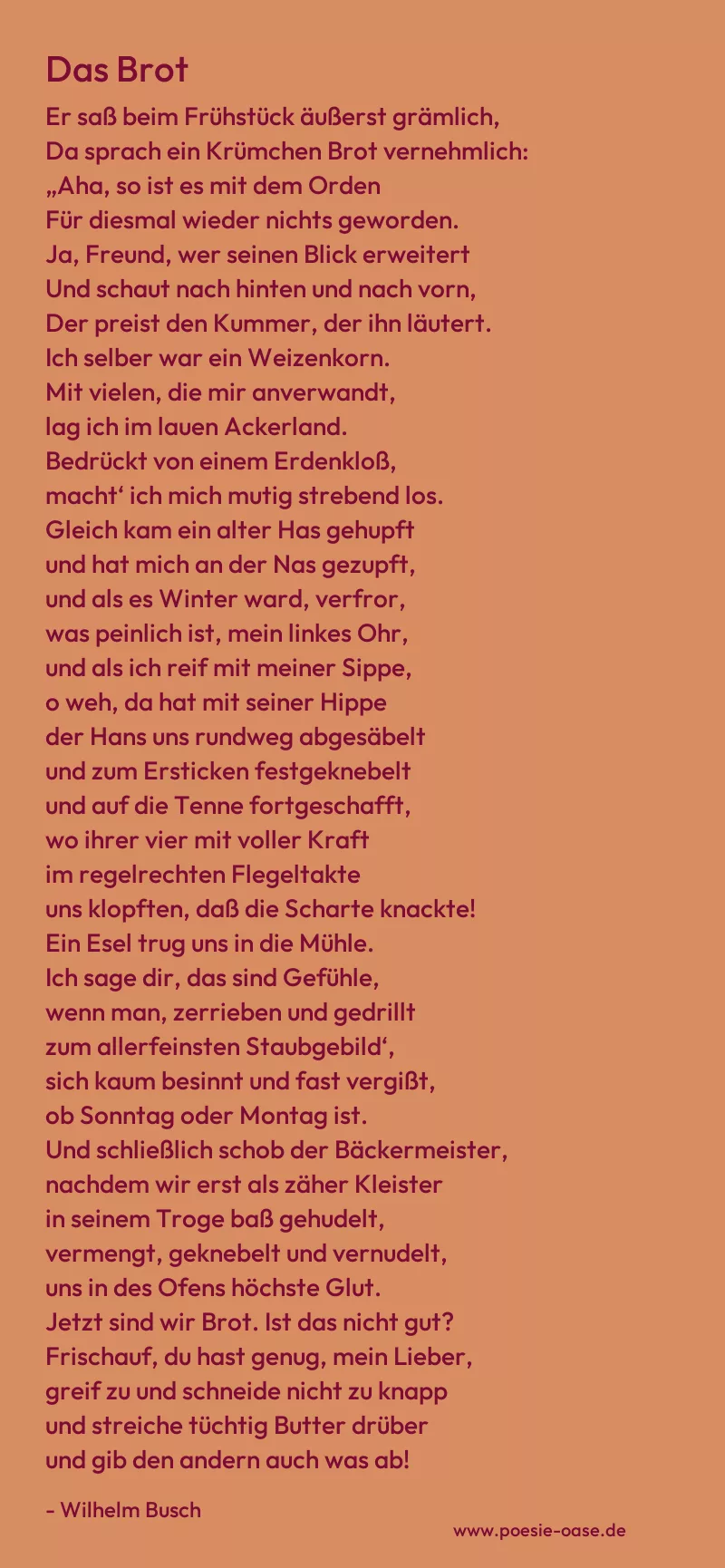

Das Brot

Er saß beim Frühstück äußerst grämlich,

Da sprach ein Krümchen Brot vernehmlich:

„Aha, so ist es mit dem Orden

Für diesmal wieder nichts geworden.

Ja, Freund, wer seinen Blick erweitert

Und schaut nach hinten und nach vorn,

Der preist den Kummer, der ihn läutert.

Ich selber war ein Weizenkorn.

Mit vielen, die mir anverwandt,

lag ich im lauen Ackerland.

Bedrückt von einem Erdenkloß,

macht‘ ich mich mutig strebend los.

Gleich kam ein alter Has gehupft

und hat mich an der Nas gezupft,

und als es Winter ward, verfror,

was peinlich ist, mein linkes Ohr,

und als ich reif mit meiner Sippe,

o weh, da hat mit seiner Hippe

der Hans uns rundweg abgesäbelt

und zum Ersticken festgeknebelt

und auf die Tenne fortgeschafft,

wo ihrer vier mit voller Kraft

im regelrechten Flegeltakte

uns klopften, daß die Scharte knackte!

Ein Esel trug uns in die Mühle.

Ich sage dir, das sind Gefühle,

wenn man, zerrieben und gedrillt

zum allerfeinsten Staubgebild‘,

sich kaum besinnt und fast vergißt,

ob Sonntag oder Montag ist.

Und schließlich schob der Bäckermeister,

nachdem wir erst als zäher Kleister

in seinem Troge baß gehudelt,

vermengt, geknebelt und vernudelt,

uns in des Ofens höchste Glut.

Jetzt sind wir Brot. Ist das nicht gut?

Frischauf, du hast genug, mein Lieber,

greif zu und schneide nicht zu knapp

und streiche tüchtig Butter drüber

und gib den andern auch was ab!

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Das Brot“ von Wilhelm Busch nutzt die Erzählung eines Krümchens Brot, das dem Leser seine eigene Entstehungsgeschichte erzählt, um eine tiefere Reflexion über das Leben und den Prozess der Transformation zu bieten. Zu Beginn sitzt der Sprecher grämlich beim Frühstück, und ein Krümchen Brot beginnt zu sprechen, was bereits einen humorvollen und absurden Ton setzt, der typisch für Buschs Werke ist. Das Brot erklärt, dass es trotz seiner „Anstrengungen“ – symbolisiert durch das harte Leben als Weizenkorn – keinen „Orden“ erhalten hat, was auf die Idee hinweist, dass Lebenserfahrungen oft ohne erkennbare Belohnung oder Anerkennung bleiben.

Im weiteren Verlauf beschreibt das Brot seine Reise von der Saat zum fertigen Produkt. Als Weizenkorn wird es von einem Hasen gezupft und erleidet verschiedene Widrigkeiten: das Verfrieren, das Ernten, das Schlagen auf der Tenne und das Mahlen in der Mühle. Diese Erlebnisse werden mit einer Mischung aus Humor und Schmerz erzählt, wobei der Sprecher die verschiedenen Stufen der „Zerstörung“ seines ursprünglichen Selbst schildert. Diese Erfahrungen – das Zermahlen, die Arbeit in der Mühle, das Kneten und Backen – sind Metaphern für die Entbehrungen und Herausforderungen des Lebens, die den „individuellen“ Weizen in ein Produkt verwandeln, das am Ende als Brot erscheint.

Der dramatische Prozess der Verwandlung, der als körperliche und emotionale Zermürbung dargestellt wird, ist zugleich eine Metapher für die menschliche Existenz. Es wird betont, dass all diese Leiden notwendig sind, um zu einem „höheren“ Zustand zu gelangen. Der Bäckermeister, der das Brot schließlich in den Ofen schiebt, symbolisiert den letzten Schritt in diesem Prozess der Verwandlung. Die Frage, ob „Brot“ nun ein „gutes“ Ergebnis ist, verweist auf den Sinn des Lebens und das, was es bedeutet, nach all den Entbehrungen zu einem Ziel zu kommen – in diesem Fall ein einfaches, aber fundamentales Ziel: das Brot, das genossen und geteilt wird.

Am Ende des Gedichts lädt das Brot den Leser ein, es zu genießen und mit anderen zu teilen, was die Bedeutung von Gemeinschaft und das Teilen von Ressourcen betont. Trotz der vielen Leiden, die das Brot durchgemacht hat, endet die Erzählung mit einer positiven Geste der Gastfreundschaft und des Teilens. Dies könnte als eine Philosophie verstanden werden, die besagt, dass das Leben, so schwer und schmerzhaft es auch sein mag, letztlich dazu dient, zu etwas zu werden, das sowohl genossen als auch mit anderen geteilt werden kann.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.