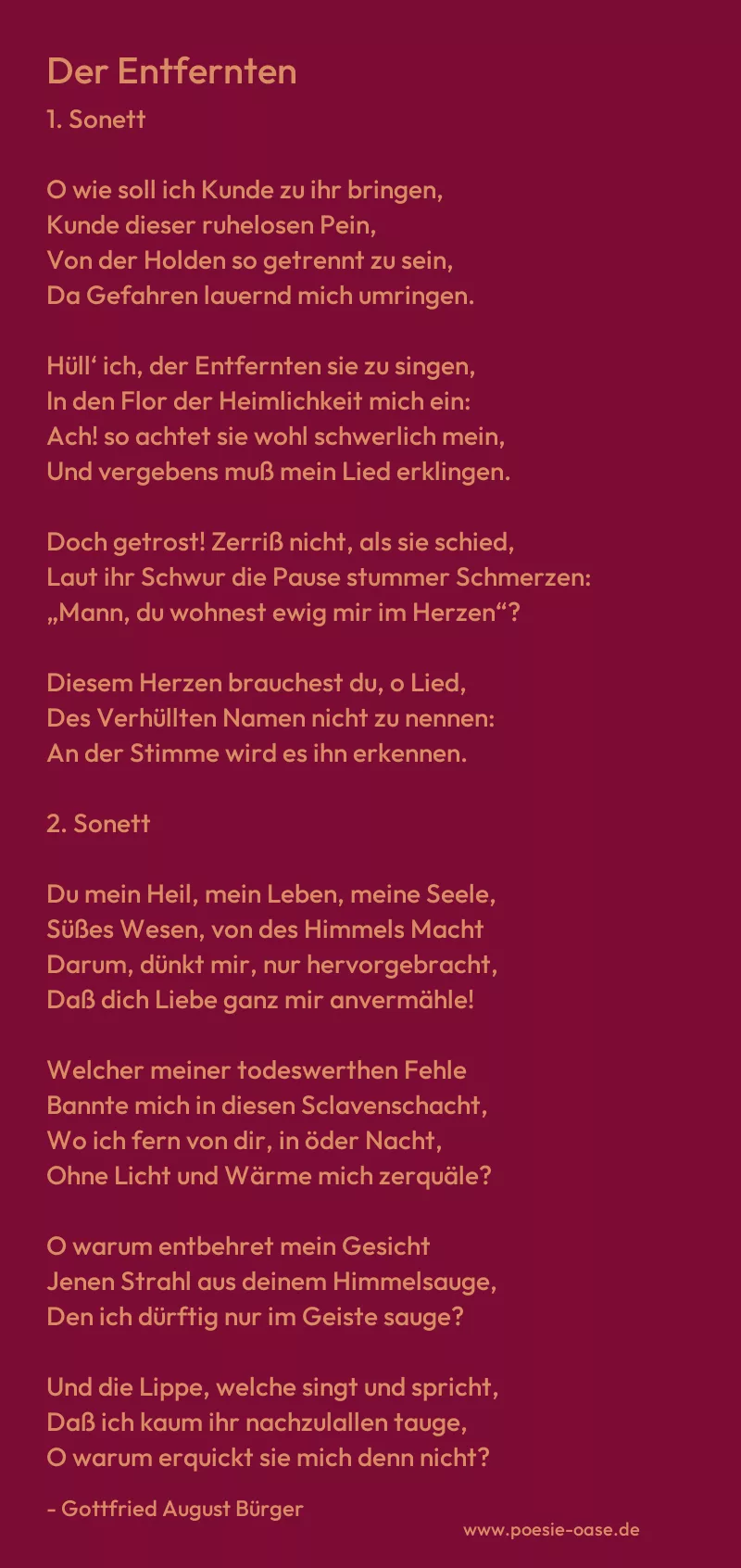

1. Sonett

O wie soll ich Kunde zu ihr bringen,

Kunde dieser ruhelosen Pein,

Von der Holden so getrennt zu sein,

Da Gefahren lauernd mich umringen.

Hüll‘ ich, der Entfernten sie zu singen,

In den Flor der Heimlichkeit mich ein:

Ach! so achtet sie wohl schwerlich mein,

Und vergebens muß mein Lied erklingen.

Doch getrost! Zerriß nicht, als sie schied,

Laut ihr Schwur die Pause stummer Schmerzen:

„Mann, du wohnest ewig mir im Herzen“?

Diesem Herzen brauchest du, o Lied,

Des Verhüllten Namen nicht zu nennen:

An der Stimme wird es ihn erkennen.

2. Sonett

Du mein Heil, mein Leben, meine Seele,

Süßes Wesen, von des Himmels Macht

Darum, dünkt mir, nur hervorgebracht,

Daß dich Liebe ganz mir anvermähle!

Welcher meiner todeswerthen Fehle

Bannte mich in diesen Sclavenschacht,

Wo ich fern von dir, in öder Nacht,

Ohne Licht und Wärme mich zerquäle?

O warum entbehret mein Gesicht

Jenen Strahl aus deinem Himmelsauge,

Den ich dürftig nur im Geiste sauge?

Und die Lippe, welche singt und spricht,

Daß ich kaum ihr nachzulallen tauge,

O warum erquickt sie mich denn nicht?