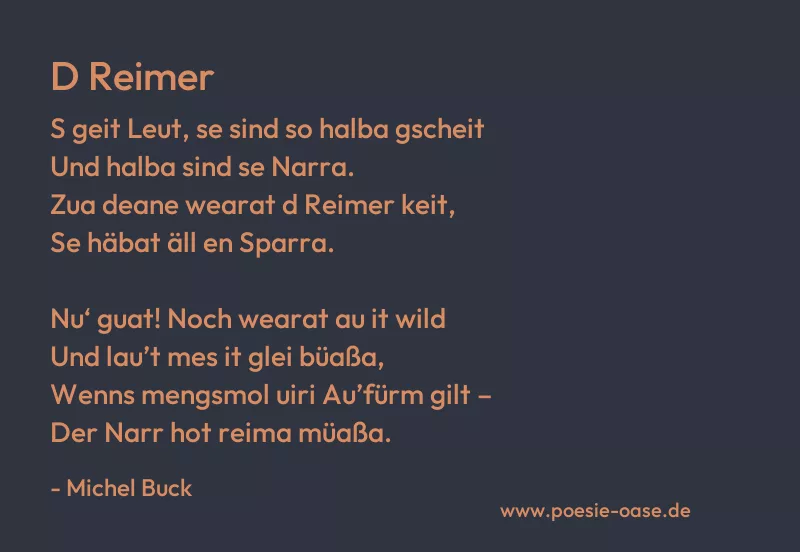

S geit Leut, se sind so halba gscheit

Und halba sind se Narra.

Zua deane wearat d Reimer keit,

Se häbat äll en Sparra.

Nu‘ guat! Noch wearat au it wild

Und lau’t mes it glei büaßa,

Wenns mengsmol uiri Au’fürm gilt –

Der Narr hot reima müaßa.

S geit Leut, se sind so halba gscheit

Und halba sind se Narra.

Zua deane wearat d Reimer keit,

Se häbat äll en Sparra.

Nu‘ guat! Noch wearat au it wild

Und lau’t mes it glei büaßa,

Wenns mengsmol uiri Au’fürm gilt –

Der Narr hot reima müaßa.

Das Gedicht „D Reimer“ von Michel Buck ist ein kurzer, pointierter Text, der mit wenigen Versen eine ironisch-humorvolle Selbstreflexion über das Dichten und die Dichter liefert – insbesondere jene, die sich dem Reimen verschrieben haben. In schwäbischem Dialekt gehalten, entfaltet es seinen Witz durch Sprachnähe, Ironie und eine gewisse Selbstironie.

Der Sprecher beschreibt Menschen, die „halba gscheit“ und „halba Narra“ sind – also halb klug, halb närrisch. Genau zu diesen, so heißt es augenzwinkernd, gehört der „Reimer“. Die Formulierung ist doppeldeutig: Reimen wird hier nicht nur als dichterische Tätigkeit verstanden, sondern auch als eine leicht verrückte Eigenart – etwas, das „Sparra“ (eine Macke oder einen Vogel) mit sich bringt.

Im letzten Vers wendet sich das Gedicht fast entschuldigend oder erklärend an die Leserschaft: „Wenns mengsmol uiri Au’fürm gilt – / Der Narr hot reima müaßa.“ Die ungewöhnlichen oder komischen Aussagen, die Reimer zu Papier bringen, sind nicht unbedingt ernst gemeint; sie folgen eher einem inneren Zwang. Der Reimer – halb Narr, halb Poet – muss einfach reimen, auch wenn es nicht immer Sinn ergibt oder weltbewegend ist.

Buck spielt hier mit der traditionellen Figur des „närrischen Dichters“, der sich außerhalb der Norm bewegt und gerade dadurch Einsichten oder Wahrheiten vermittelt. Das Gedicht ist eine kleine Hommage an alle, die dichten müssen, weil es ihrer Natur entspricht – auch wenn sie von anderen belächelt werden.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.