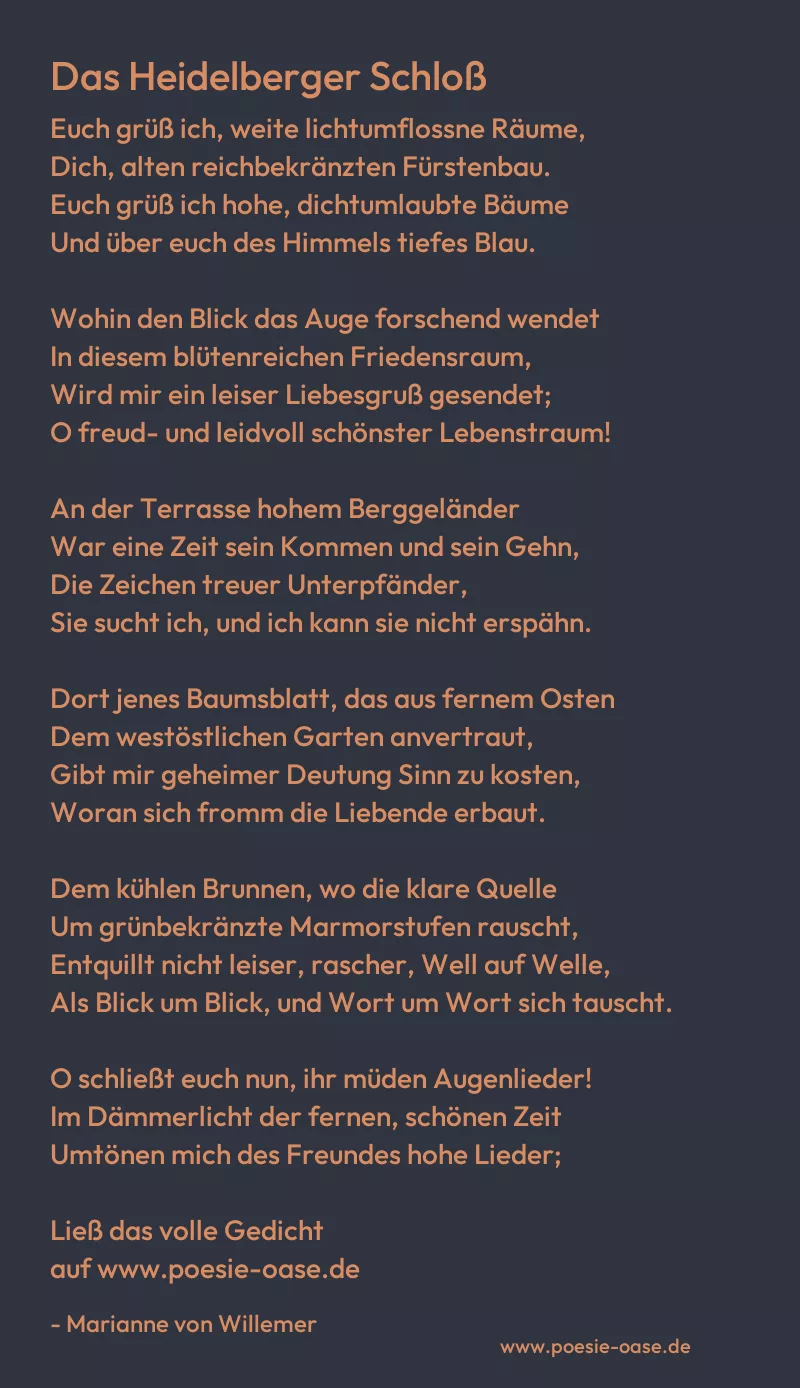

Euch grüß ich, weite lichtumflossne Räume,

Dich, alten reichbekränzten Fürstenbau.

Euch grüß ich hohe, dichtumlaubte Bäume

Und über euch des Himmels tiefes Blau.

Wohin den Blick das Auge forschend wendet

In diesem blütenreichen Friedensraum,

Wird mir ein leiser Liebesgruß gesendet;

O freud- und leidvoll schönster Lebenstraum!

An der Terrasse hohem Berggeländer

War eine Zeit sein Kommen und sein Gehn,

Die Zeichen treuer Unterpfänder,

Sie sucht ich, und ich kann sie nicht erspähn.

Dort jenes Baumsblatt, das aus fernem Osten

Dem westöstlichen Garten anvertraut,

Gibt mir geheimer Deutung Sinn zu kosten,

Woran sich fromm die Liebende erbaut.

Dem kühlen Brunnen, wo die klare Quelle

Um grünbekränzte Marmorstufen rauscht,

Entquillt nicht leiser, rascher, Well auf Welle,

Als Blick um Blick, und Wort um Wort sich tauscht.

O schließt euch nun, ihr müden Augenlieder!

Im Dämmerlicht der fernen, schönen Zeit

Umtönen mich des Freundes hohe Lieder;

Zur Gegenwart wird die Vergangenheit.

Durch jenen Bogen trat der kalte Norden

Bedrohlich unserm friedlichen Geschick;

Die rauhe Nähe kriegerischer Horden

Betrog uns um den flüchtgen Augenblick.

Aus Sonnenstrahlen webt ihr Abendlüfte

Ein goldnes Netz um diesen Zauberort,

Berauscht mich, nehmt mich hin, ihr Blumendüfte,

Gebannt durch eure Macht kann ich nicht fort.

Schließt euch um mich, ihr unsichtbaren Schranken;

Im Zauberkreis, der magisch mich umgibt,

Versenkt euch willig, Sinne und Gedanken;

Hier war ich glücklich, liebend und geliebt.