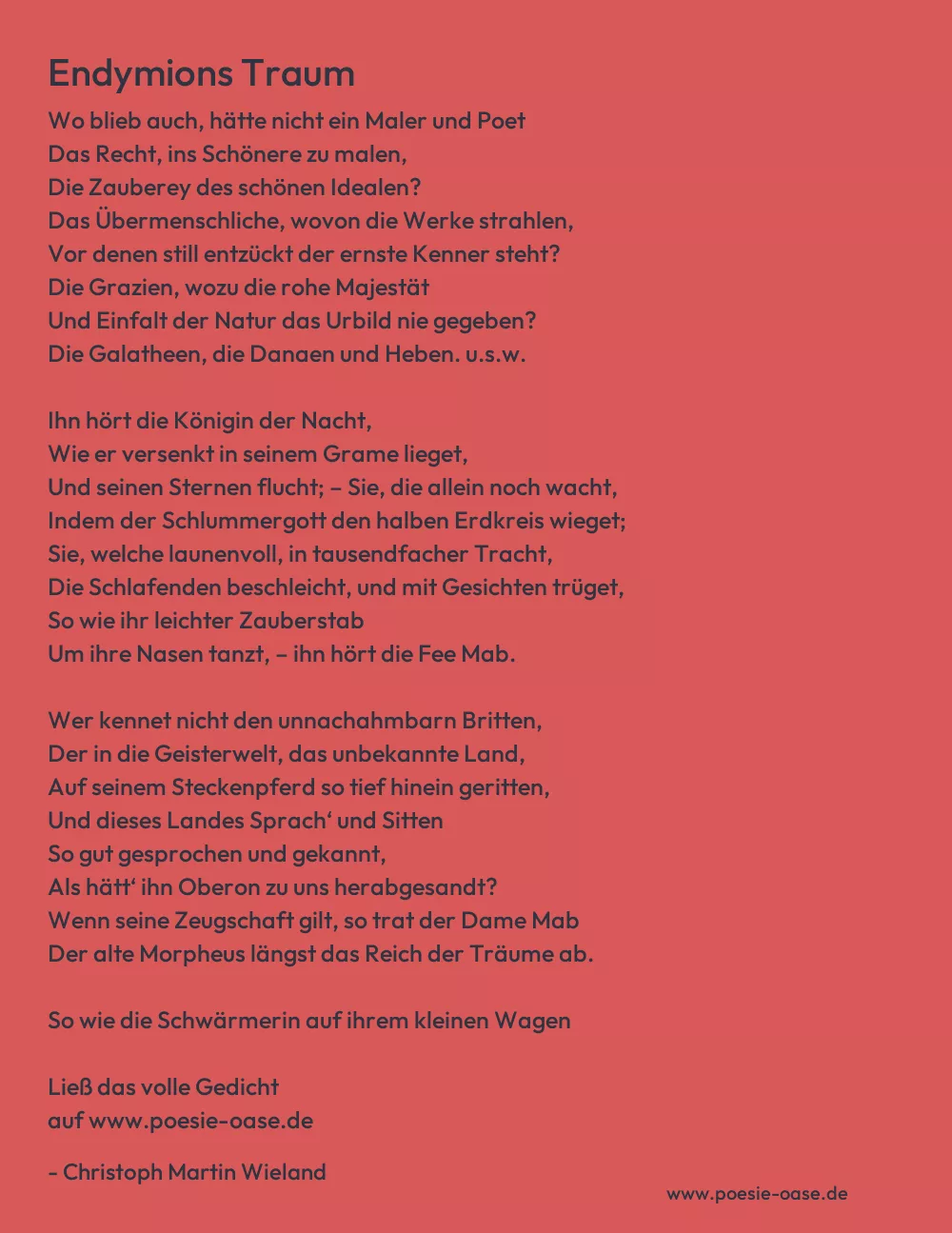

Wo blieb auch, hätte nicht ein Maler und Poet

Das Recht, ins Schönere zu malen,

Die Zauberey des schönen Idealen?

Das Übermenschliche, wovon die Werke strahlen,

Vor denen still entzückt der ernste Kenner steht?

Die Grazien, wozu die rohe Majestät

Und Einfalt der Natur das Urbild nie gegeben?

Die Galatheen, die Danaen und Heben. u.s.w.

Ihn hört die Königin der Nacht,

Wie er versenkt in seinem Grame lieget,

Und seinen Sternen flucht; – Sie, die allein noch wacht,

Indem der Schlummergott den halben Erdkreis wieget;

Sie, welche launenvoll, in tausendfacher Tracht,

Die Schlafenden beschleicht, und mit Gesichten trüget,

So wie ihr leichter Zauberstab

Um ihre Nasen tanzt, – ihn hört die Fee Mab.

Wer kennet nicht den unnachahmbarn Britten,

Der in die Geisterwelt, das unbekannte Land,

Auf seinem Steckenpferd so tief hinein geritten,

Und dieses Landes Sprach‘ und Sitten

So gut gesprochen und gekannt,

Als hätt‘ ihn Oberon zu uns herabgesandt?

Wenn seine Zeugschaft gilt, so trat der Dame Mab

Der alte Morpheus längst das Reich der Träume ab.

So wie die Schwärmerin auf ihrem kleinen Wagen

Dem Krämer über’n Hals, durch’s Hirn dem Pächter rollt,

Dem fetten Domherrn über’n Magen,

Träumt jener stracks von einem Rathsherrnkragen,

Der Domherr einen Schmaus, der Zöllner lauter Gold;

Durch sie empfängt der Hauptmann seinen Sold,

Der Höfling Pension, der Oheim Toby Risse

Von Festungen, und Schwester Klärchen … Küsse.

Mitleidig läßt die Fee Mab

(Kaum halb so groß, als wie die Teufelchen von Glase,

Wovon Cartesius uns die Erfindung gab)

Zu unserm Mann, der, wie gesagt, im Grase

An einer Linde lag, sich durch die Nacht herab,

Und plötzlich schläft er ein, indem durch seine Nase

Den nächsten Weg, der ins Gehirne führt,

Die kleine Mab mit Sechsen gallopirt.

Auf einmal wird’s in seiner Zirbeldrüse

So hell, wie in dem Paradiese,

Womit der Mann, dem einst der volle Mond

Durch seinen Ermel kroch, die Gläubigen belohnt.

Ein goldnerer Pallast, als jemals Zwerg und Riese

In einem Ritterbuch bewohnt,

Steht vor ihm da, und aus der Pforte winket

Ihm eine Schöne zu, die wie … ein Rabe blinket.

Schön? … nämlich schön, wie sich’s ein Neger wünschen mag.

Schwarz, wie die Nacht, kurz, wie ein Wintertag,

Die Nase platt, die Augen von Crystallen,

Der Mund ein Kanapee, wo Amor räumlich lag:

Gepolstert, weich, und röther als Korallen,

Statt Locken, die herab bis an die Hüften wallen,

Ein wollicht Haar, von selbst gekräus’t,

Und Zähne, wie man sie gern hat und gerne weis’t.

Disclaimer: Historische Einordnung

Dieses Gedicht entstand in einer früheren historischen Epoche und enthält Begriffe oder Darstellungen, die aus heutiger Sicht als diskriminierend, verletzend oder nicht mehr zeitgemäß gelten. Die Veröffentlichung erfolgt ausschließlich zu literatur- und kulturhistorischen Zwecken sowie zur Förderung einer kritischen Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Text und seiner Zeit. Die problematischen Inhalte spiegeln nicht die heutige Haltung der Herausgeber wider, sondern sind Teil des historischen Kontextes, der zur Reflexion über den Wandel von Sprache, Werten und gesellschaftlichen Normen anregen soll.